尊彩藝術中心:【李重重 — 台灣現代主義的守護者】

2018-01-10|撰文者:阮圓(美國布蘭戴斯大學布蘭戴斯大學美術系系主任)

21世紀以來,我們為抽象藝術賦予的價值,似乎已明顯脫離了如康丁斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)與馬列維奇(Kazimir Malevich, 1878-1935)所闡釋的極端現代主義對於「純粹」的追尋。這些西方藝術先驅者試圖昇華繪畫的地位,主張藝術家的絕對自主權。有些人或許會質疑,所謂「純粹」終究不可及,只成了某種論證,甚至與社會政治交涉共同作用。從圖像時代的結束到黑方塊出場,抽象藝術發展至最極致時,加入了無政府主義與反菁英主義兩列戰友。在此同時,抽象主義批評者也質疑了男女創作者的懸殊比例,20世紀中期美國第二波抽象主義自是一明顯例子。英雄式的行動與巨大格局不但象徵著男性身體,更反過來暗示戰後美國以大國姿態崛起。時至今日,該是時候讓抽象主義(特別是和亞洲書法藝術有著密切關聯、反映著西方在5、60年代癡迷於「禪」或「和風」等神祕「東方」概念的「姿態抽象」)一肩扛起自身成敗了。為何一位來自台灣的女性藝術家,在今日依然堅守著抽象藝術之途?生於1942年的李重重,面對身旁諸多已有名望的同行藝術家,紛紛在海外尋找更肥沃的創作土壤之際,她卻堅持投身抽象繪畫,自1960年代至今從未停下腳步。在當時,不論是戰後國民政府時期在台灣成為主流的傳統國畫,或是1970年代出現的鄉土藝術運動,即將式微的美國現代主義對這兩者似乎都起不了多大作用。抽象繪畫成了此體系的局外人──直到近期在電腦科技與遺傳學影響下產生了新的視覺表現,讓抽象藝術再度復甦。李重重的抽象藝術與高科技體驗無關,然而她卻表現出某種冷調清新,既不過於傷感也不煽情。

2016年四月某日清晨,我在國立台灣師範大學白適銘教授陪同下,來到李重重工作室進行訪談。她的工作室其實也是她的住家,我們從一個小陽台走進她簡樸的客廳,典型台北風格。雖然室內沒什麼裝飾,依然隱約透露了藝術家對於桃紅、雌黃、螢光綠與水藍色的偏好。我們從她少女時期開始聊起,翻閱著她父親李金玉的畫冊集。李父1947年與家人來到台灣後就在台鹽的七股鹽場工作,閒暇時間以繪畫為樂。他是畫國畫的,自然而然也影響了李重重一生對於水墨、筆墨的熱愛與執著。父女兩人曾於1966年舉辦聯展,當時剛畢業於政工幹部學校復興崗校區美術科(今國防大學政治作戰學院)的李重重就已展現和父親截然不同的繪畫風格。兩年後,她加入了劉國松所倡導的「中國水墨畫學會」。「中國水墨畫學會」致力將抽象藝術等現代主義理念與中國美學結合,運用極簡形式、顏料潑灑表現古典山水的詩情畫意,更以實驗手法挑戰圖像表現的極限,在客觀具象的世界探索其與非具象的邊界。所謂「半抽象」這讓人有點困惑的一詞,就時常用來形容台灣藝術發展的這條路線。在西方語彙中,「抽象」單純意味著簡約精煉的過程,同時也不抗拒那些高度風格化但依然可辨識的主題。若在單純抽象藝術與半抽象之間真有一條界線,那麼李重重正是在這兩個世界中悠然遊走,如她作品標題《如夢似幻》、《靜靜的島嶼》、《沈醉在這無風的午後》所言。這次展覽,畫作中的花鳥流水固然令人心怡,然而其大異其趣的空間調度、色彩調配與繁複層次,同樣讓人讚嘆不已。作品如《遊走乾坤》、《似真圖景》、《台北的天空》、《海的呼吸》讓我們看見了一個揉雜著靈性與感官、帶著印象主義又充滿個人韻味的內在宇宙,錯綜複雜且無比細膩。然而這些主題既無可觸及的實體,也非字義上的地誌表現。

李重重創作與1960年代台灣抽象藝術發展之另一關聯,在於其打破傳統的繪畫技巧運用──如劉國松所謂「革毛筆的命」。李重重往往先在畫紙一處以墨色繪畫,接著將畫紙折起按壓,讓未乾之墨色沾染至畫紙另一處【圖版I】。這樣的手法為畫面帶來對稱構圖,也留下對稱軸的痕跡。在台灣,這種非繪畫性的壓印技法叫做「拓印」,實包含好幾種不同的壓拓方式。其瞬時連續性與身體動作,帶出某種與傑克遜.波洛克(Jackson Pollock, 1912–1956)滴畫、潑畫截然不同的「表演性」,像是更安靜、更從容的姿態抽象。李重重也不像波洛克那般用整個身體揮灑作畫。她的圖像輪廓侷限於個人主題,無論是綻放雌蕊的盛開花朵、海岸天際線或一座小樹林,然而究竟要如何「輪廓」,卻是藝術家當下的本能決定。她的作品因而充滿著無限的可能性,這也是其畫作風格如此鮮明獨特的原因。

李重重的畫作差不多是一張標準寫字桌大小,69 × 69公分與123 × 123公分是她最喜愛的尺寸,不過她也開始嘗試把幾張長條紙張接在一起,創作如中國傳統聯屏般的大尺寸場景。工作室裡面一間小房間,擺著一組組她作畫用的傳統畫筆,以黑色刷痕凸顯其獨特構圖風格的排筆也在其中,有時蘸了深墨汁還能在畫作上方又加上一抹層次【圖版II】。不過在近期作品中,李重重往往以壓克力顏料來表現飽滿黑色調,這也要較透明的中式墨色更能帶出明亮色彩與負空間間的強烈對比。以更寬廣的角度重新理解「水墨」,是台灣當代繪畫一大發展,而台灣當代「水墨」藝術家也勇於嘗試不同方式、媒材所表現出各般「墨黑」姿態。

同樣吸引人的,還有李重重的「點」,特別是那些如釘子形狀的,一端尖一端平。這類釘狀筆法或許可追溯至中國傳統繪畫,如十九世紀上海畫家任伯年(1840–1895)作品中的清晰紋摺,不過它似乎更讓我們聯想到書法的「提」。不像20世紀中美國與日本現代主義畫家所摸索的書法韻味,李重重的「點」顯得更為靈活調皮,充滿各種扭動姿態。此外,這些「點」總是群聚出現,圍繞著圓狀形體游浮,也帶著某種性暗示。

李重重的構色、蒼勁筆鋒與墨色對比,近似於前輩大師趙春翔(1910-1991)畫風。事實上趙春翔也是李重重所熟識且景仰的對象,同趙無極(1921-2013)與朱德群(1920-2014)等人曾於中國杭州美院追隨林風眠(1900-1991)習畫,1948年來到台灣,50年代始任教於台灣省立師範學院(今國立台灣師範大學)與政工幹部學校──不過在後者任教時並未與李重重就讀時期重疊。趙春翔用色大膽,繼承了曾在歐洲習畫的林風眠,特別是其以野獸派色彩風格現代化中國繪畫的企圖。1958年移居紐約後,趙春翔結識伊夫.克萊因(Yves Klein, 1928-1962)等知名抽象藝術家,也在艾爾斯沃茲.凱利(Ellsworth Kelly, 1923-2015)生動鮮明的「色彩光譜」系列作找到志同道合之趣。在趙春翔作品中,藝術家以寫意手法重新詮釋充滿張力的色彩,以視覺語彙醞釀著來自儒家、道家與佛家之真意。李重重的創作不像趙春翔那般富含哲思深意,然兩人相似的遊子心境與學術淵源,似也隱約在作品間彼此呼應,一切留待觀者細細察覺。我們可以確信的是,一路走來,李重重正如「台灣現代主義的守護者」,其作品也與諸多重量級藝術家共同選入國立台灣美術館2017年度大展「記憶的交織與重疊-後解嚴台灣水墨」。

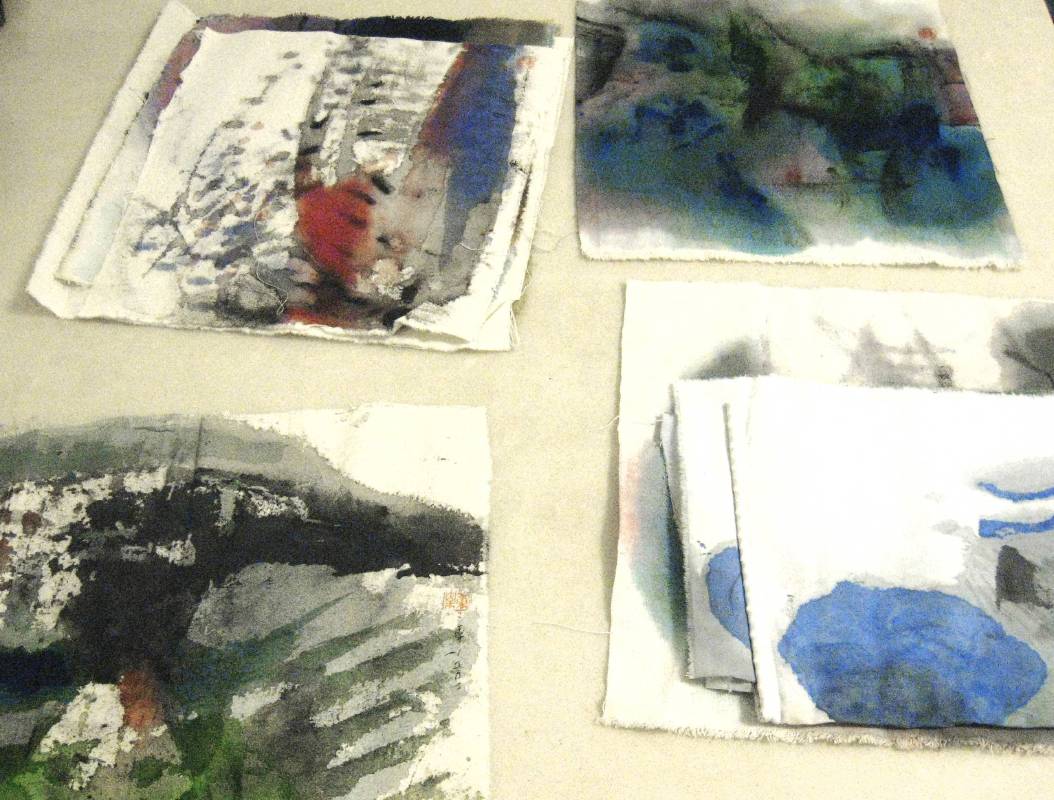

自80年代,「色彩」在李重重作品構圖中越趨重要。無論是墨是色,一旦在紙上被畫了痕跡就無法消除。李重重的顏料或看似相互疊合甚至彼此入侵,但絕非是為了掩蓋失誤。她在紙上迅速自信地揮灑,叫人看得賞心悅目。然而我們千萬別以為她的創作靈感就像超現實自動繪畫技法般,自潛意識油然而生。她工作室裡的素描本,內頁滿滿都是畫作的模擬打稿【圖版III】;從事時尚產業的兒子帶回家的碎布,也被她拿來嘗試各種構圖【圖版IV】。布料與紙張的質感截然不同,與畫布更為接近。波洛克、克萊因、凱利等人皆是勤於繪畫草稿的創作者。打稿不但讓藝術家更能想像最終完成的畫面,同時也讓我們看見創作上所遭遇的難關與創作者精湛的才華。翻閱李重重的素描本,彷彿讓我們得以窺見藝術家與自我的私密對話。

1990年左右,李重重創作了一系列精采的裸女畫,不過沒多久她便對這種「女=體」的強烈暗示感到厭煩。這或許可說是藝術家對於性別標籤有意識的反抗。在台灣創作裸體抽象畫的藝術家並不多,李重重本可在此領域走得更長更遠(特別是在女性主義運動的推波助瀾下),但她終究選擇停下腳步。無論如何,李重重並不在自己創作之路上輕易動搖,面對席捲台灣的藝術潮流、眾聲喧嘩的社會或政治理念,她或被動地抗拒,或讓位閃避。她的創作如藝術家本人般泰然且淡定。在2015年尊彩藝術中心個展出版畫冊中,她以此語為創作生涯寫下註解:「年過七十歲的歲月將人生看得淡泊、自然。在繪畫創作中帶來平靜和喜悅,甘苦自知,仍繼續走下去。」