2016-07-07|撰文者:臺北市立美術館

臺北市立美術館「2016台北雙年展」宣布第十屆參展藝術家名單:

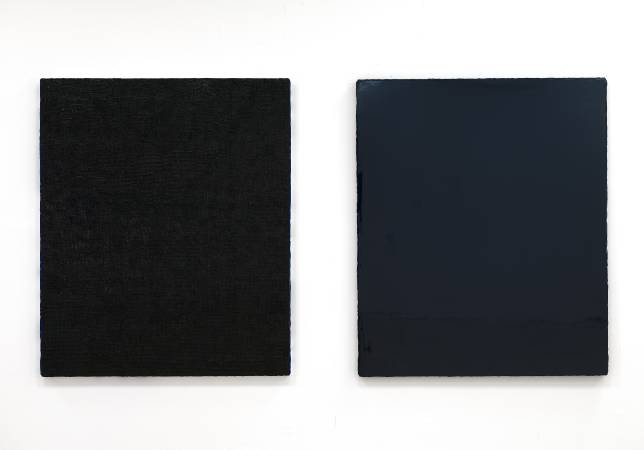

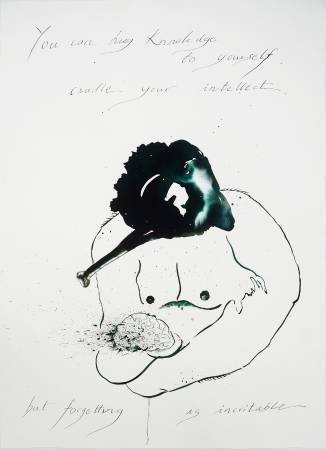

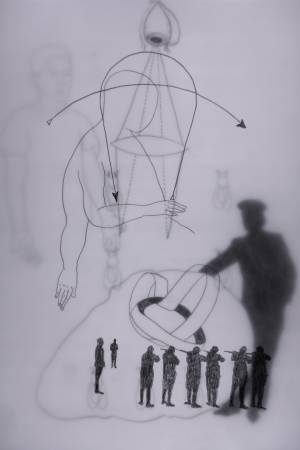

黛倫.阿巴斯(Dareen Abbas);薩阿丹.阿菲夫(Saâdane Afif);約翰.亞康法(John Akomfrah);法蘭西斯.阿里斯(Francis Alÿs);Anarchive;斯凡.奥古斯汀寧、漢娜.瑞根(Sven Augustijnen & Hannah Ryggen);張騰遠;陳界仁;陳宣誠、吳雅筑;陳飛豪;陳以軒;陳傳興;江凱群;蒂梵妮.鍾(Tiffany Chung);塔西塔.迪恩(Tacita Dean);曼儂.德波爾(Manon de Boer);安潔拉.費瑞拉(Ângela Ferreira);彼得.弗利德爾(Peter Friedl);娃雷斯卡.基爾特(Valeska Gert);咸京我(Kyungah Ham);洪子健;許家維;黃立慧;黃博志;洪藝真;任興淳(Heung-Soon Im);鄭恩瑛(Siren Eun Young Jung);高俊宏;郭俞平;拉蒂法.雷阿畢榭、林怡芳、克里斯多夫.維弗雷特(Latifa Laâbissi & I-Fang Lin & Christophe Wavelet);賴怡辰;賴易志;黎氏金白(Thị Kim Bạch Lê);薩維耶.勒華(Xavier Le Roy);李明學;李旭彬;皮耶.勒吉永(Pierre Leguillon);李奎壁;林珉旭(Minouk Lim);林人中;林奕維;劉致宏;文森特.梅森(Vincent Meessen);克莉斯汀.邁斯納(Christine Meisner);桑圖.莫弗肯(Santu Mofokeng);尚路克.慕連(Jean-Luc Moulène);萊茵哈德.慕夏(Reinhard Mucha);《Pages》雜誌;朴贊景(Chan-Kyong Park);邊月龍(Varlen Pen);喬.芮特克里夫(Jo Ractliffe);日德艾蘭(Ella Raidel);伊凡.瑞娜(Yvonne Rainer);舒比琪.勞(Shubigi Rao);艾德.萊茵哈特(Ad Reinhardt);瓦利.薩德克(Walid Sadek);亞歷山大.席羅(Alexander Schellow);潘.塞瑞培格納、旺莫利萬計畫(Pen Sereypagna & The Vann Molyvann Project);雪克;尼達.辛諾克羅特(Nida Sinnokrot);佩妮.西奧皮斯(Penny Siopis);蘇育賢;丁昶文、澎葉生(Yannick Dauby);陳梁(Lương Trần);張公松(Công Tùng Trương);曾伯豪、鬼講堂;王虹凱;王墨林、黑名單工作室、區秀詒;克里斯多夫.維弗雷特(Christophe Wavelet);維凱奇(Witkacy);吳其育、沈森森、致穎;帕歐拉.雅各(Paola Yacoub);葉偉立、葉世強;以及其他藝術家(按照英文姓氏字母排序)。

基於各種思想實踐、話語與展演機制的發想及影像生產,2016台北雙年展遊走於異質論述,透過跨域藝術體驗,形塑藝術作品與觀者之間的「關鍵性親密感」;將檔案「文獻」(Archiving)或是「反文獻」(Anti-Archiving)的姿態、記憶模式、解讀與使用、潛在挪用和再現間的關係進行拆解,同時納入對於歷史與文化典範轉移的思辨。透過解密和活化,策展人柯琳.狄瑟涵(Corinne Diserens)所使用之推論性方法,將成為探索美術館穿梭知識體系的催化角色。

本屆雙年展以視覺藝術、舞蹈、表演、電影、召喚歷史的寫作、編輯平台、講座、工作坊等多種形式展現,不僅於館內呈現,更將與臺北的文化空間、劇院、電影院、大學建立合作關係,刺激在地的協同作用。

為忠實反映社會架構及藝術實驗,狄瑟涵將透過2016台北雙年展主題展區進一步思索人類學者大衛.格雷伯(David Graeber)著作《規則的烏托邦:論科技、愚昧與官僚制度的私樂》(The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy)中的關鍵提問:如何在不失去碰撞力度與批判敏銳性之情狀下,針對官僚制度及其延伸的結構性暴力提出批判思考?並重新思索藝術家彼得.弗利德爾(Peter Friedl)所提出「展示的權力」的系列概念,以及深度思考如何透過具有創造力的意識狀態進一步形塑「解放的地帶」(Liberated Zone)。

此試探性方向有助於開啟一系列主題團塊:

● 展演檔案紀錄 performing the archives

● 演出建築 performing the architecture

● 演出回顧 performing the retrospective

● 集合身體 the collective body

● 遺址的勞動 the labor of ruins

● 公共領域 the public sphere

展覽提供思辨空間,擁抱「公共/公眾」(The Common)重組中的定義,成為解析展覽跟「現實」(Reality)或合作、或對抗的關聯,作為那些即將浮現或不可能到來的現實的檢視取徑;探索美術館如何創造「慣用模式」(Modi Operandi),作為處理藝術資產於日漸擴大的當代歷史語境裡的傳遞、探究其概念與姿態如何被放大接收,如何不斷尋找演變中的「解放」(Emancipation)的行為和形式。

REACTIONS

0

0

0

0

0

熱門新聞

1

「藝術銀行113年度作品購置計畫公開徵件」 即日起開放線上報名

基隆美術館開館展「未記持」4月12日開幕,以地方性想像開啟對歷史意義的反思

富邦美術館訂於5月4日開館,建築亮點預先公開!普立茲克建築獎得主倫佐.皮亞諾,以光為設計主題

Satoru TAMURA「無目的な機械」:機械藝術中抽離的意義與目的

2025橫山書藝館展覽徵件 總展覽製作費達125萬元,2024年5月1日起線上報名至9月30日止

富邦美術館開幕國際大展《真實本質:羅丹與印象派時代》,洛杉磯郡立美術館典藏首度大規模在台亮相!

2023橫山書藝獎得獎名單揭曉 ,「慢行:王意淳書法展」獲頒年度首獎!

飄揚於雲海、島嶼、山巒之間,藝星藝術中心呈現2024盧俊翰創作個展「漂漂」及關照

全球化浪潮來襲:臺灣畫廊如何制定市場策略?專訪三位畫廊主理人

第二波內閣名單新五位首長,由知名作家、編劇小野(李遠)接任文化部長

站內推薦

猜你喜歡

view all焦點新聞

當代藝術美術館北美館開放網絡計畫(TFAM Net.Open) 挑戰虛擬載體的創作能量,開啟實體展演空間外的想像

2024-04-11|撰文者:臺北市立美術館 / 非池中藝術網編輯整理635