2010-05-31|撰文者:趙力

“場”,在心理學中往往被定義為外界的環境,而“生活場”所指的即是與個體行為活動相關的各種人、事、物。每個人都有隸屬於自己的“生活場”,都在各自的生活位置上經歷與感受著生活。雖然這是誰也無法擺脫的命運,然而形形色色的個體總是會在各自所處的生活場域中呈現出某種合理性及有效性的特徵。亦基於此,“生活場”,既是人類生活的共有背景,又是個體經驗的差異構成,既是界限明確透明的物質場域,又是充滿協商競爭的人際空間。

“生活場”的變化是時刻都在發生的事情,只是這些變化在如今已經變得越發的劇烈,甚至讓每個參與其中的個體都感到某種的手足無措。其實“變化”總是具有所謂的兩面性,即“好”的一面與“壞”的一面,這是人類理智已經能夠充分認識到的,但是如果“變化”的劇烈程度超離了人類的經驗構成,則不僅會不斷生成出不同的理解“視域”,進而也會導致出愈加強烈的危機意識。出身于70年代後期的周金華,同樣也感受到“生活場”的那些變化,由此產生的危機意識也促使其不斷以藝術為媒介而生成出自我的理解“視域”。

2005年的周金華開始嘗試做出某些的改變,即便他的畫室依舊偎依在母校川美的一隅,即便此時此刻的他對未來還沒有什麼清晰藍圖,但是他還是想以此與自己三年前的“川美本科時代”相告別。周金華的 “2005成長宣言”,包括了三個同時展開的序列,它們是“我們”、“美麗污染物”和“人”。

“美麗污染物”,大多尺幅不大,似乎帶有某種實驗性的特徵,同時圖像意義也顯得相對直接。周金華顯然已經認識到“現在我們談到污染,已經不是以前的概念那麼狹窄,已經不是污水和廢氣就能夠代表洋洋大觀的污染大軍了,生化、放射、光、聲音、氾濫的廣告和諮詢都對人們的身心產生著不同的影響”, 因此他以畫面中顯見的一塊或多塊的水漬來喻指那些現實生活中的“污染物”,而這些水漬往往一方面具有近乎誇張的畫面比例,一方面則又呈現出不斷向外滲透的肆意膨脹,由此構成了對畫中人物的某種侵害性與壓迫性。即便如此,周金華似乎仍在此刻精心維護著畫面的那份美感,而不是將場景直接描寫成“人間地獄”的那番模樣,平塗而響亮的顏色對沖了“污染”的灰暗色彩,但恰恰是這種處理方式卻格外不能讓我們有所釋懷,反而在美麗的表像之後隱含著更大的危機,正如周金華的自述——“天啦,這是一種讓人絕望的美麗。”

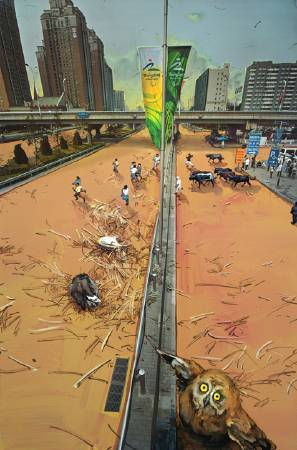

“人”、“美麗污染物”和“我們”存在著某種顯見的關聯。除了這些作品都有一個平塗而響亮的底色之外,自上而下且傾斜式的視角是另一個慣常特徵,周金華稱之為“不符合常規的觀察方式”。 事實是“人”和“美麗污染物”似乎要比“我們”顯得更加得主觀化。周金華在“自述•關於《我們》”一文中提及“開始的時候我覺得自己的觀察方式和圖式是正常的,因為我從攝影出發的,攝影是科學的結晶,因此我的圖式也應該是正常的”,然而自“美麗污染物”開始,周金華逐漸偏離攝影的所謂科學而真實的主軸,不再強調精確細緻而是逐漸地概念化、主觀化。 “我繼續向四周不斷擴張”,“希望得到一個更廣闊的視野,一張連續的畫面”。 “人”的系列,有點類似于傳統中國畫形制中的立軸,是在縱向上的狹長展開。周金華嘗試著將傾斜式的視角轉化為某種具有控制力的“視域”,只是這個時候它的傾角還具有一定程度上的客觀性,其和常常在畫面盡頭出現的“地平線”一起,從容結構出的依舊是畫家的“自然態度中”的“生活場”。“人”是以“我們”系列為基點的進展,雖然還是自上而下且傾斜式的視角,但是相對而言它已經變得更加得具有控制力,“當自己的眼睛遠遠超越平時的離地5尺後,自我被抽離,留下的是虛空,眼下的形形色色變成了荒謬。” 與此同時和自然態度相聯繫的“地平線”也被漸漸地拋棄,畫面呈現出既與實在的客觀世界相溝通,又“比實在的客觀世界甚至它們的總合都多”的特質。

2006年的“人在黃昏”系列,延續了2005年的“人”系列的縱向而狹長的構圖,周金華似乎在通過對“自然態度中的生活場”的繼續討論而強化了自我“視域”的確立。“在我的畫裡沒有個體,最初我對此並不是很明晰,所以覺得需要用同一色去表現他們的共性,即群體感,但後來我發現這是沒有必要的,因為無論我怎麼畫,畫面呈現出來的都是群體,所以後來人物色彩越來越鮮明,個頭也大了一些,似乎每個人都開始張揚自己的個性了。” 於是,在“我們”、“美麗污染物”、和“人”中被無情刪除了情節、細節而符號化的“芸芸眾生”,在頃刻之間似乎即被周金華所啟動起來了,在“人在黃昏”中他們的確擁有了各自的實在性,然而事實上越是如此,這些“芸芸眾生”越像是“柏拉圖洞穴中的那個囚徒,他被鎖在事實的鐵鍊上,只知直向地朝前看那個虛假的影像世界並自以為真實,而不知回過頭來看那個更真實的世界。在這種‘直接的自然生活中’,他‘全部的目的都限定於這個世界,全部的認識都限定於由證實而確保的現實的存在者’,因此他就‘僅僅生活在實證中’而忘記了探詢生活和生命的意義。”

從“美麗污染物”的危機意識,到“人到黃昏”開始的對生活和生命的意義的探詢,讓周金華越來越清楚地認識到,自己的藝術不是對自然態度中的生活場的折射反映,更不是把現實生活自然化、實在化和客觀化的實踐手段,它所要針對的是那個尚處於並永遠處於構成之中的生活場,它尚未現成,也非實在,甚至可以說就是那個生活場永不停息的構成本身,正如周金華在“自述”中所做的比喻,“不停勞動的機器,如此靈活,如此強大,以至於我老懷疑它是一個怪獸。所以我長時間的站在樓上觀察它的動靜,但還是沒有看出來它那麼忙來忙去到底居心何在?” 而周金華作品所展現的,就是那些各個不同生活場的具體存在以及由此形成的那種超離現實的先驗圖景,在其中“荒誕、破滅與重生,像白天和黑夜一樣的輪回,永遠不會劃上休止符”,“你和我漸漸得沒有分別,時間與空間變得模糊,甚至現在和將來、將來和過去,根本沒有分別。”

於是,2006年以來的周金華找到了一種嶄新的繪畫方向,他的畫面不再像之前的那樣完全取消個體的“他們”而強制性地整合為群體的“他”,而是構成著“他們”,並將“他們”的“存在”顯現於“他們”的生活場之中。

周金華甚至嘗試著去“添油加醋”,“我以前的作品沒有情節,是靠畫面元素的安排來來說明一個現象。在新畫中我加強了畫面的情節性,但我始終和它保持著一定的距離,因為我知道一旦明確,那麼畫面所表現的將不再是我的本意”, 雖然他的做法仍然帶有明確的控制力,但是畫面情節性的添加無疑也給畫家帶來了藝術創意的無限空間。周金華開始從現實生活的“道具庫”中隨意地進行選取,而那些“添油加醋”的情節,越是接近於個體活動的現實場域的呈現,在整體的結果上卻是顯得愈加的荒誕不經。

周金華說道:“初看卡夫卡的小說覺得太荒誕,很多故事情節沒有道理,但是細細想一下現實中的事就真的就有道理嗎?” 由此出發的周金華,也開始引入一些更切實的現實背景,其中的一些甚至可以視為對社會新聞事件的某種介入,譬如火災、水災、爆炸、車禍、破壞森林、文物走私、城市拆遷、動物保護以及社會上的大吃大喝與見義不勇為等等。他不惜餘力地“添油加醋”,以此不斷強化出那種“不可理喻”的荒誕圖景,而通過這些畫面,周金華對“現實與荒誕陰陽同體”進行了有力的揭示。

事實是2006年以後的周金華,他所業已諳熟的“自上而下且傾斜式的視角”也從畫面結構的層面轉化為某種更具意涵的表達。“自上而下”,在一開始的時候只是一種觀察點的別樣選擇,“(從學校)畢業時,我便開始了以高空作為觀察點的繪畫創作,” 之後則更多地用於“思考個體和群體的關係”, 而在近期的創作中則體現為對“距離”意涵的集中表述。周金華通過“自上而下”的方式所展現出的“距離”,並非僅僅是針對空間的距離,也不是針對心理的間隔,而是超離空間、心理的討論之上的“別有用心”,“距離模糊了現實與荒誕,距離也混淆了現實與荒誕,這麼說來,站在一定的高度上看現實,也許現實本身就是一種荒誕。” 雖然有人說過周金華是“以‘上帝’的眼光看世界”,但周金華決不是所謂的“上帝”,而“傾斜式的視角”也正說明他與“上帝”無關。“傾斜式的視角”,不僅帶有比平視或俯瞰更明顯的角度感,帶有更強烈的切入和洞察,而由此生成的圖像也具有某種異乎尋常的角度與結構的變形,具有某種明確的虛擬幻象化的特徵。而周金華關於“自上而下”與“傾斜式的視角”的有機結合,則將荒誕引向更加的荒誕,將對現實危機的質詢導向了振聾發聵的程度。

周金華推崇卡夫卡式的荒誕,但更青睞果戈理的境界,“在果戈裡的小說裡,荒誕最好地表現出了現實的淒涼。” 在我看來,周金華的藝術也在追求一種超離表像意涵和慣常表達的個人方式,這在當下的語境之中顯得尤其的有價值。他的“傾斜的生活場”,更讓我們在人云亦云地活下去的同時,意識到了它有可能只是一種“俗套”,只是各種原本或可能的生活方式中的一個選擇。“生活,從來不存在不可置疑的、客觀存在的、唯一可能的方式”,西方的哲人如是說,而周金華的“傾斜的生活場”,在對現實生活進行批判的同時,也致力於在“完全超越於所有至今為止的生活經驗之上”,確立起某種改變的雛形。周金華說“我喜歡高原的純淨,稀薄的空氣仿佛鬆開了現實對我身心的束縛”, 或許對於一些觀賞者而言,周金華的畫也就是他們“高原上的稀薄空氣”,可以讓人們擺脫俗見,激發出自由、新鮮及全新體驗的欲望,正確面對生活時代的真正變化。

REACTIONS

0

0

0

0

0

熱門新聞

1