多納藝術:【臥底佛菩薩,在此公開亮相 訪藝術家曾亞琪】Be Accessible to Buddha: Interview of Tseng Ya-Chi

2020-06-01|撰文者:人乘佛刊

當初為了抒發自我的想像,畫出了一個個平易近人的佛菩薩。

雖然畫的是佛菩薩,其實畫的也是凡夫眾生。

因為佛說:「眾生與佛無二無別。」

娑婆世界中,盡是曖曖內含光的眾生。

常年學佛的畫家曾亞琪,偶然讀到一位韓國頂峰無無禪師的書,內容不落俗套,讓人多有啟發,她非常感動,於是與出版者無事生活(無事文創商號)聯繫,想要拜訪禪師、頂禮禪師,然當下因緣還未具足,沒能如願。過了一段時日,無事生活來訊邀請:「可以加入頂峰無無禪師的臉書社團,聽他開示喔!」亞琪當日加入後,就聽到禪師說的:「人生在世,如同做夢。但我們可以選擇做好夢,不要造業作惡夢⋯⋯。」當下讓她衷心讚歎,道理雖然簡單,以前卻從來沒有聽過這樣的講法。於是她提起毛筆,寫下「做好夢」三字,放在自己的臉書。

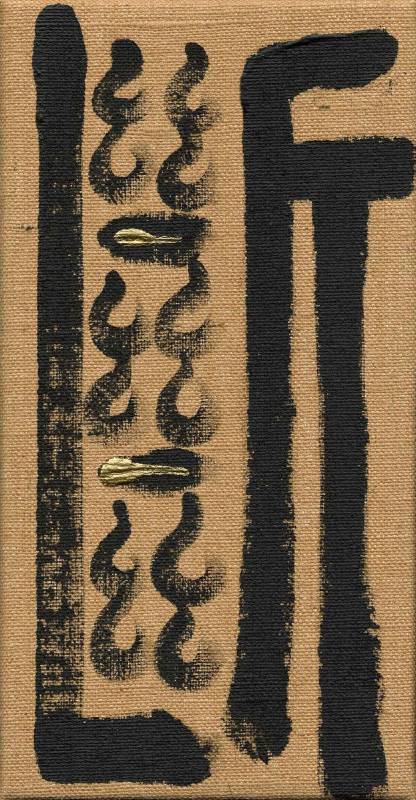

環環相扣的巧妙因緣

沒想到當天又接到無事三姐妹中的大姐來訊,說是很喜歡她的「做好夢」三字,希望能幫她們寫「入流亡所」四字,亞琪答應後同時告訴她,她家小妹今早才來訊邀請她加入禪師的臉書社團呢!而她會寫「做好夢」,也是因為聽了禪師的開示。「入流亡所」四字,後來也就成了頂峰無無禪師下一本書的書名題字。因緣巧妙,不可思議,時機成熟,似乎就會環環相扣地串聯起來。我是這段因緣的圈外人,只是在無意間注意到無事生活的網頁,剛好讀到她們之間的這段因緣。對於出自《楞嚴經》〈觀世音菩薩耳根圓通章〉的名句:「彼佛教我,從聞、思、修,入三摩地,初於聞中,入流亡所。」中的「入流亡所」,偶爾就會放在嘴裡嚼一嚼,似懂非懂地在腦中轉一轉。如今這四字被寫成了渾厚隸體,自然好奇這麼一位年輕女性的果敢下筆,因此留下深刻印象。時隔經年,獲知曾亞琪在多納藝術舉辦《波羅蜜多》個展,聯絡上了畫廊,趕在新冠肺炎疫情初期前往看展,同時採訪畫家。畫廊主人Donna,一看就是十分幹練的藝術愛好者,帶著我們先行瀏覽畫作,從她一一介紹畫作的內容、擺放的考量、整體空間的安置,以及宣傳的策略等,可以看出她對藝術品的行銷有相當大的熱情,被她照顧的畫家應該很幸福!

遇上命中注定的同修

小時候,曾亞琪家裡開畫廊,父親和兩位姑姑也作畫,在那個時代,常有外國人來畫廊選購,記憶中的牆上,總是掛了許多國畫,例如寒山拾得、百子圖等,其中總有一幅〈騎龍觀音〉,那該是亞琪第一次接觸的佛菩薩畫像吧!成長過程中,因為親友的關係,陸續接觸過其他宗教,卻也不算有著固定信仰,只是有時看到他人禮佛,不知為何,心裡也會想要跟著做,僅此而已。直到2009年回台定居,適巧遇上聖嚴法師圓寂,電視與各大媒體趁勢報導法師的事蹟與佛教文化,才促使她認真閱讀佛書。其實早在婚前,就曾接受男友的建議參加「內觀」,之後斷斷續續地親近佛法,只是沒有老師引領,儘管想要入門,總是不得其門而入,正如宗薩仁波切所說的「近乎佛教徒」,和許多喜歡佛法卻從未真正精進的人一樣,長時間不知次第的浸淫熏染,卻不知自己居於何所,始終帶著迷惘。她和先生是在美國認識,交往後方知他吃素,且在念《金剛經》。包括那次的「內觀」,成年後的親近佛法,可說是由她先生引入門,如今正如亞琪所說,他們真的是「同修」。婚後,距今七年前,舉家搬到香港,正式皈依一位藏傳佛教的上師,才開始較有次第的學習佛法,如今回來台灣,也在一處佛法中心學習。

畫出平易近人的佛菩薩

雖然父親常年作畫寫字,卻在她九歲時驟逝。高中讀復興美工的她,一般的美術項目都有接觸,卻沒深入。復興美工畢業之後,曾亞琪到日本奈良一所天理教的學校就讀,後來她才知道,弘一法師也曾信仰天理教。奈良是古都,學校裡有許多唐式木作建築,除了學習日文,也要學習胡琴、古箏等樂器,以及嚴格的禮儀訓練。儘管奈良有許多古佛寺,話說至此,曾亞琪有些惋惜當時還沒親近佛法,不過當時種種文化禮教上的熏陶,如今仍能看得出來都反應在她個人與她的作品氣質上。曾亞琪後來又到大阪藝術大學學習陶藝,再赴紐約帕森設計學院學平面設計。從她的學習歷程看來,亞琪仍然明顯地承襲了家族的藝術基因,以及幼時耳濡目染的熏習。然而,真正提筆創作卻是從兩年前開始的,「2017年左右,當時住在香港,小孩還小,每天忙於照顧,卻突然有了畫圖的衝動⋯⋯」。藝術家的靈魂,善感於境,每個心靈的悸動,都可以藉由藝術與設計的轉化,呈現出來,以前種種的學習與際遇,彷彿都是為了此刻作準備。那段時間,她畫了「臥底佛菩薩」系列,或許是在生活中遇見許多可愛、可敬的善知識,他們就像活在日常的佛菩薩,於是她想在畫作中改變佛菩薩高高在上的形象,提醒自己與觀者:「許多人可能誤會了佛法,佛菩薩不該只是讓人膜拜瞻仰,佛與眾生無二無別。」就像觀世音菩薩的化身千萬,隨緣度眾,「佛菩薩經常出現在我們周遭,只是我們不曾發現,於是我畫釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩⋯⋯等,化身為世間各種職人的形象。」當時的她,沒有任何意圖,隨心所欲,單純地想畫而畫。她說:「當初為了抒發自我的想像,畫出了一個個平易近人的佛菩薩。雖然畫的是佛菩薩,其實畫的也是凡夫眾生。因為佛說:『眾生與佛無二無別。』娑婆世界中,盡是曖曖內含光的眾生。」剛開始畫時,香港住所不大,受到時間和空間上的限制,只能畫小幅的水彩作品。回台後,除了時間較為寬裕,也有了一個平時用來打坐的佛堂,也成了她的工作室,於是她開始嘗試運用各種媒材進行創作。如果未來空間足夠,她也會想用拼磚的方式,作出一個洞窟式的壁畫。

創作是心靈感觸的集結與釋放

從曾亞琪的作品風格,可以看到她對古老藝術的品味與愛好,作品中,有時可以看到神似漢磚上已然風化的鏤刻,有時可以看到敦煌壁畫的殘影,或是有如棟方志功粗獷不羈的木版刀筆。「作畫對我來說,是一種釋放,平時帶小孩,若是看了哪本書、讀到某句感動的話語,儘管有畫面在心中升起,卻無法即時動手畫,只能留存心底,一次次的留存,自然產生一股壓力,一旦能量夠強,便會適時釋放出來。」創作之於她,就像一次次情緒釋放的過程中,產生的一個個靈感的結晶。她沒有刻意像誰,也不避諱與何雷同,反倒像是她的泰然自適,無欲無求地長期熏習與自身喜好,讓那些老靈魂川流進了她的作品之中。由於不同時間場合,感受或有不同,有時畫面會先浮出來,她就必須思考:如何把這樣的畫面做出來?就像那幅〈白花〉,是用手指頭畫出來的浮雕趣味。又如作品〈白色浮雕佛像〉,她說:「那段時間,我比較喜歡一種淨白的感覺,不必那麼清楚,掛在家裡的白牆上,映著陽光,經過它,它也不會大聲喧嚷,一種安靜的存在,就是一種讓人不易看膩的作品。就像佛法,不必驚世駭俗,卻能時時受用。」

談到創作時的心情,她說:「下筆時,有時就像有一種蜜從心底汨汨流出,邊畫邊感動。」然後她說起畫地藏菩薩時的感動:「常人多與觀世音菩薩的因緣較深,地藏菩薩就比較有距離,但我在畫地藏菩薩時,竟籠罩在巨大的慈愛幸福中,感動到全身顫抖,必須停下筆來,不停掉淚,為什麼呢?應該是感佩著地藏菩薩『地獄不空,誓不成佛』的廣大發願吧!」她說:「菩薩的大願大行,是非常崇高的典範,在佛菩薩面前,我們就像小孩,祂們一步一步走給我們看,就像教我們學步,要是快跌倒了,祂們也會適時過來攙扶。」

有著平面設計學習背景的曾亞琪,創作時,經常能夠運用巧思,增加作品耐人尋味的趣味感,但又不至於太過設計性的拘謹與完整,因為她喜歡不修邊幅、略帶粗獷的表現手法,就像有著七情六欲的人性,就像她心目中的佛菩薩:「以人的角度來看,祂們的境界既是高高在上,同時又是那麼的落地,有著超越世間的智慧,卻又有著呵護世間的慈悲,如此悲智雙運的平衡,讓人非常感動。」

〈護生〉:這幅畫想說的是,慈悲原來是我們的本性,如今我們卻好像離慈悲已愈來愈遙遠。在科技文明的發展中,人們執迷不悟地大肆開發與掠奪,看似強大,實則渺小的可悲。此畫是在新冠肺炎疫情開始時畫的,這次的疫病,應該是長期以來,全球人類共同感受接近死亡的一次。希望這次的疫情能讓人反思,我們不是這個世界的主宰者,進而找回對世間眾生的慈悲心,改變對待環境和其他眾生的態度。

我所有的,沒有一樣是我的

對於現代人的佛畫創作,曾亞琪認為自己沒有太大的企圖,或是有資格來談應該如何才是。她只強調初發心的重要,也就是她那單純抒發內心的創作動機,至於作品能觸發他人產生迴響,她也不願期待,畢竟每個人有自己的業力、因緣,感應也自不同。她說:「就像我今生會畫圖,可能是前世業力所感,也可能來自父親的遺傳,又或者我母親鼓勵我求學,而畫的題材又是佛法,這之中的因緣和合,沒有一個是我的東西。」