晴山藝術中心有限公司:【靈魂的雕繪者 ─ 論舟越桂木雕及原創素描】

2013-08-29|撰文者:陳仁山 / 晴山藝術中心

靈魂的雕繪者 ─論舟越桂木雕及原創素描

藝術是"奇妙"的,眼視為"奇",心感,手動而生"妙"境。

創作者如是,欣賞者亦如是,只是隨著時間的推移,人生經歷之拓展,藝術境界也各有所不同。

是山是水?還是三十年後,見山仍是山,見水仍是水!抑或是「望盡天涯路」的不捨追尋, 還是「暮然回首」的頓然醒悟,這對在藝術旅途上的人們而言,也只有「如人飲水,冷暖自知」了。

羅浮宮的古典寫實

再別數年,月前,重回到巴黎羅浮宮,看到苦等數小時門票的人群,入場後,就一路衝到達文西「蒙娜麗莎」的畫作前,心中想到是,當年年少的我,不也是如此慕名而來,隨眾而行嗎?如今,卻已不再爭先恐後,只是悄步走到該畫室旁達文西另一幅「處女聖母與聖安妮」的畫前,讓心,平靜沉緩地融進畫內,細細品味其豐富的藝術形式與內涵。爾後,行步不遠,看見的是拉菲爾畫作,也隱隱釋放出如絲絨般的典雅光芒,雖然歷經近五百多年,拉菲爾的油畫色彩依然是如此地鮮明、溫潤。

在羅浮宮,珍惜的是很容易同時看到文藝復興三位大師的作品:米開朗基羅、達文西、拉菲爾。米開朗基羅的創作,魄力十足又具深沉凝重的藝術內涵,欣賞達文西作品,也能感受極具觀念性的哲思表現,相對前兩位資深大師,拉菲爾卻以年輕的藝術家的早熟領悟,衝脫前面兩位大師的強大藝術內容籠罩,獨以藝術形式之絕美,表現出達文西所無的鮮明而又和諧的色彩,以及米開朗基羅所缺的細致優雅的優美線條。

在看過無數次的美術館的展覽,以及風起雲湧,波瀾壯觀的當代藝術,很慶幸自己能有機會重回羅浮宮,再看文藝復興三位大師所帶來的藝術啟發,重新審視自己藝術境界之所在。

藝術的沉默之境

遙想當年自己年少易感,愛看莫內燦然外光的印象畫作,也熱衷於追尋梵谷的悲劇人生足跡,感傷於梵谷星光旋轉般的激情畫作。如今,在經歷人生多樣起伏後,自己心靈深處所仰慕追尋的卻是林布蘭的無悔堅持,以及塞尚一生的「絕對」追求。

一如多年前,初看魯本斯的巨作,那氣魄十足而又常出奇不意的構圖,那奔放而又動感十足的爽朗筆觸,站在其巨作之前,常常內心澎湃,驚嘆不已。如今緩步穿越羅浮宮裡魯本斯近二十多幅大作的獨有展示空間,雖仍有讚嘆,但心靈的感受卻不若在林布蘭的孤獨自像畫前,在明顯小幅的「聖家族」畫前,那麼令人凝重,細思而直入沉默之境。

大凡藝術的表現,不外來自藝術形式和藝術內涵,而藝術大師之所以能引領風潮,也多在形式感上有所突破,毫無疑問地,魯本斯具有強烈的個人風格,統領矯飾主義、巴洛克、洛可可的三代風潮,真可謂是當時畫壇的超級大師,但這也不過是就其形式風格而言,但若從更深層的精神內涵來看,實不如文藝復興的三位大師,甚至也不及稍晚年代的林布蘭。究其本源,實乃藝術家除了在形式的超越外,真正藝術追求應是更著重於挖掘純粹的人性,心靈的根源和生命存在的本質。

也就是說,藝術家應是人類靈魂深處的無盡探索者。

初遇舟越桂雕刻

這也是當我在看完奈良大佛和偌大木雕的門神天王,再看到東京藝術博覽會裡舟越桂的木雕展示,心中也是由驚嘆轉為沉默,靜寂而入無言之境。

京都,奈良有著許多古代木雕,狀大而形式誇張,即使在法隆寺旁的中宮寺裡,看那聞名日本的半跏微笑之思惟彌勒(所謂日本的蒙娜麗莎),的確是件難得國寶級的傑作,但卻也只能說其創作者極其巧思以及木雕技藝的出類拔萃,若以自我認知的木雕藝術創作本質來看,我還是深深地被舟越桂作品吸引著。

年少舟越桂

舟越桂是日本當代重要的藝術創造者,除了文學小說創作,更成名於其木雕原創的一代大師。

舟越桂1951年生於日本,家庭是充滿藝術氣氛的,父親舟越保武是位戰後重要的大理石雕刻家。在舟越桂的高中時代,父親曾有一次在其半成品的創作上要舟越桂試著代勞一下,那是一個人像後頸部位,最後父親很滿意兒子的熟練處理手法,「從父親叫母親來看『代工』結果,我就知道父親很是高興!」這是舟越桂回憶成長過程中的一段快樂往事(註1)。

相較於其他藝術創作者,舟越桂很小就知道自己未來志向之所在,受到父親的影響,約在小學三年級他就知道,做為雕刻家對他而言應是很自然的人生志向,而更幸運的是他在1980年代就逐漸創作出他個人的風格,然後一路求新求變,不斷地在藝術探索上,創作前進。

風格初定

大多數人,包括舟越桂自己,都會提到1979到1980年的「妻之雕像」(圖1)是他風格的奠基之作,這誠然不錯,尤其是妻像面目之沉靜表情,胸部長弧線的處理,在在都可在往後的作品中看到。但是舟越桂作品中某種神秘的聖潔意味,卻有可能來自他的基督信仰和西方聖像雕刻,甚至也可追溯到他早期的木雕作品(處女聖母與基督:1977)。而這早期木雕作品也一直呈放在日本北海道函館的一座教堂內。

創作通相

舟越桂的雕刻充滿了藝術張力同時也帶著某種神秘的氣息,在我細看舟越桂的雕刻,印象中的創作形式,其通相可總合而為下面四項 :

一、以樟木為主的寫實木雕

二、多半是半身像且木雕上色

三、眼睛是以另製的木眼或大理石眼嵌入頭像

四、高額頭,前庭飽滿,眼神遠望而視線不交叉

樟木選用

實際上樟木在日本是為神社、大寺常用的木材,芳香又能防蟲,通常訪客進入舟越桂的工作室,樟木獨有的木香總是迎面撲鼻而來。日本以為高齡之樹常有神靈存在,或許使用樟木也是舟越桂創作靈感的神秘來源之一。

事實上,舟越桂雖說受到父親創作精神的影響,但並未承襲父親的大理石雕刻,除了覺得在雕刻製作過程用力敲擊的力道要大,同時大理石在鑿刻時,容易沿著紋理方向瞬間崩裂,所以直到他在教授指點下,直接用樟木刻製出初次接件作品「處女聖母與基督」,才發現木質材料,尤其是樟木,不僅氣味香淡宜人,而且材質軟硬適中又帶韌性,特別適合減法雕刻之用,再加上當時他以寫實為主,木雕的仿真效果尤其合於人像創作,也因此一因緣際會,舟越桂一旦發現木材的雕刻優勢,往後的創作,舟越桂就再也脫離不了樟木的材料選用 ,雖然其間也曾有用過鐵件、皮件等材料,但其皆只是以副件、配件的形式出現在木雕的創作上。

獨特半身像的創作形式

舟越桂在很早期就決定捨棄純肖像式的表現方式,而以伸長至腰部以上的半身像作為創作方式,他認為肖像專注頭部,強調性格過於明顯,而全身造像又易於仿真,表現的空間相對受限。但是,以腰部切開的半身像造型又同時上色,在當時這種舟越桂選用的創作形式還是相對大膽前衛的。

事實上,在他初用此法並展示作品時,他的同學大多無法接受,尤其是對現代式的上色更覺得噁心,舟越桂雖有挫折感,但仍不為所動,「雕刻上色,自古有之,米洛的斷臂維納斯(Venus de Milo)出土時,大理石雕刻上的也是有色,而且色彩鮮艷大膽」,「日本古木雕中,觀音菩薩之眼常是藍色或紅色,不動明王的眼就是紅色」(註1)。顯然地,當時的舟越桂,他清楚自己心中所追求的是什麼!

舟越桂常用手指沾色為木雕一次上色,有時也會用畫筆反覆摩擦塗繪,以達到他所要求的飽滿效果,他不會上色過亮,以免有似人偶。但也不會不上色,他認為不上色會欠缺裝飾表現,無法達到他所要的感覺效果。而其中的過與不及,分寸拿捏的掌握,正反現岀創作者的藝術修養。

事實上,舟越桂的半身像創作形式,在歷經1980,1990年代創作表現,到了2000前後,就陸陸續續產生變形,而這不斷地變形,卻也提供了藝術創作更大的表現空間,如2003的「水映月蝕」(A Lunar Eclipse on the Water)(圖2)的半身像就是明顯的變形,其雙手以對角線出於身後而腹部又圓凸如鼓,當代藝術感極強。

這種半身像的造形,也許可以追溯到現代哲學探討的「存在主義」,乃至立體主義所達到的等同化(Leveling),就是在所有的創作空間皆為重要,而不為「單一中心、趣味」的要求所壟斷,舟越桂的「水映月蝕」可以讓觀眾的欣賞點從凝神望遠的眼神,很平順地被背後的手吸引過去而加以思考,再移到簡單又突兀的腹部造形又馬上觸發想像空間。觀賞可以瞬間統合木雕上的形象及其所現之隱意,形成共鳴,進而進入自我沉思。也可以深入各種細節,再延伸想像。

這種近似每一個部分,不論大小,皆是等同重要,再經過統合後又成堅實印象,這就像塞尚以畫聖維克多山的獨特方法和藝術熱情來畫靜物中的各個蘋果,讓蘋果每個在視感上,在心境投影上,皆個個大如「山」。

塞尚認為,「繪畫會以自己的方式決定其價值」(註4),或許舟越桂也會認為,在木雕上的每一部分皆有其表達的重要性。

舟越桂藝術之眼

欣賞舟越桂的彫刻,能不被其眼睛眼神吸引的,往往是少之又少。

當初我看到舟越桂木雕實作,也是如此感受,後來我特別注意到1980年「妻之雕像」,其眼並非以大理石入眼,仍是以現代一般習常的陰陽面刻法,形成眼與眼神的專注。也許在創作「妻之肖像」後的某一天,舟越桂有所領悟,心想與其追求傳神寫實的眼部雕刻,為何不直接將雕刻好的眼珠,直接裝入雕像,於是舟越桂就將日本傳統的「玉眼技法」拿來當作另種創新的工具,只是舟越桂不是用古時鎌倉(12世紀到13世紀)「慶派」所用之水晶製眼(註2),而是改採大理石或是在木刻眼珠上色上膠而成極富強烈真實感的寫實造形,只是這種古法對現代雕刻者已屬繁複的製作方法,非常費時費神,所以應用並不普遍。

此技法必須先把後腦部分切開,費力挖空木頭到靠近前額頭,才鑽做出雙眼孔,並用染黑的布,在眼孔來回拉搓以造成近似真實的眼線,此時眼珠仍以寫實方法分別細緻製作。在入眼珠的過程中,又要費時調整視線的角度並加以固定,以吻合所企求的獨特眼神感覺。

有趣的是,舟越桂雕刻人像的眼神視線是遠望而不交叉的。這種安排,讓觀賞者看到舟越桂作品,皆是凝神望遠又略帶哲學家氣息,有些則「呈現沙漠民族的淡然,馬拉松跑者的堅定」,舟越桂在接受訪問時,如是所說(註1)。

而這凝視望遠的感覺,卻又可以深深穿透內在的自我,讓觀賞者在其作品前,常易進入沉默的寂靜,從而審視自我存在的意義。

這種獨特的感覺,有似我看賈克梅第(Giacometti)的凝視的頭像(Gazing Head, 1928),那一直一橫的簡單凹下去的幾何造形,就讓這種彫型似乎不斷對著我在凝視,逼得自己必須回到沉默的自我,重新省思自我存在的狀態。

事實上,造成舟越桂如此特別的雕像效果,除了眼神的古法處理外,舟越桂也在其訪談中,說明他特別強調額頭的處理,讓額頭略為高凸而顯飽滿,同時又配合在眼眶周圍的骨架細微起伏,以及小心又大膽的處理,才能達到自然有神又富特殊意義的形象表徵。

主題風格的演進

在過去三十多年的創作中,舟越桂的主題表現,常集中探討人類長久生活中的存在本質,雖然其基本表現方式,如半身像和嵌珠入眼,維持不變,但是隨著時間世事的推進,其創作主題起了變化,創作形式也因之變異演進。

在1980年代,舟越桂的作品強調人類生存的狀態,注重單獨個體存在本質的探索與呈現,如作品:我去森林的日子(The day I Go to the Forest),以白裝、黑褲、光頭以及微凸的臉頰,表面看來貌似無邪,卻帶些不安,這在自我凝視下呈現的深沉心境,就反映了當時經濟不確定性下,人性裡潛在的恐懼。

進入1990年代舟越桂改以模特兒作為創作對象,有些模特兒是來自有名的藝術家,包括安東尼﹒卡羅(Anthony Caro),而有些是來自日常生活的市井小民,如作品流水(moving water,1993),這是帶著菱形耳環上班族的半身寫像,或者有如作品:不斷呢喃(Continuing Whisper,1990.)中的著黑衣男子,這些都是舟越桂針對個體人性的刻劃與探討。

藝術家特有的觀看方式

事實上舟越桂也會藉由特種形式的呈現再次檢視內在的自我,於是在更進一步的創作裡,舟越桂的形式開始改變了,「山」的形象和人體同時出現。

「山的巨大形象直入我中」,舟越桂在回憶他學生時代的生活,是這樣說的。「有一天,突然有一個念頭閃過腦際,人的存在居然大得像山一樣,對我迎面而來,由於人的存在擴展無際,逼得我只有在雕刻人類時,刻出有似山之巨大一樣!」。

看到舟越桂的這段創作陳述,雖然驚奇但不意外,大凡一個卓越的藝術家,都有著特殊的「觀看」能力與方式。而這「觀看」可來自於眼之所見,也有可能來自心之所想。

這種觀看的能力,讓我想起賈克梅第在十八歲時,有一次在他父親的畫室裡畫梨子靜物,在賈克梅第眼中,梨子看來是愈變愈小,於是他也照著他「觀看」到景物也愈畫愈小。當然他父親看到很是不高興,要求改回「正常」大小,可是當賈克梅第過些時候回來,提筆再畫仍是照他所見,將梨子畫得愈變愈小(註5)。

這也難怪當賈克梅第藝術創作四、五十年後,依然追求藝術本質的恆久之物,他在不斷地創作中,仍就忠實地表現他觀看後,人存在的本質,那就是人的本我不斷地縮小,再縮小,最後終至縮小到幾成空無一人的孤獨寂然世界。只是,此種本質「縮小點」的觀看,對舟越桂而言,反而在其「心觀」之後,卻是放大到如山似的龐大,兩相對照,不是很有趣而卻又能反證所謂觀看「真實」的不單一性嗎!

也許藝術的真實就是容忍來自不同的主觀而且純粹的表現,藉由多方面的不斷探索藝術後面所呈現的純粹真實,如此人的本體性才得以隱隱浮現吧!

水映月蝕:20年後的裸體雕像

回到舟越桂1990年代作品,除了仍保有其慣有的上色手法、眼珠入嵌外,舟越桂已開始弱化個體的獨特性,進而更著重於人之通性以及人和人相互的支援、共存,乃至於表現如山之巨大的精神性創作。

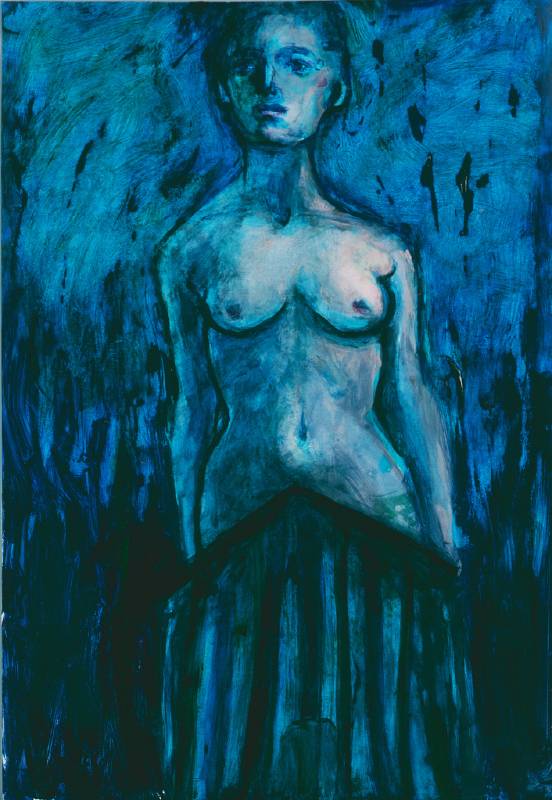

2000年以後,更多不同的創作形式陸續出現,其中尤以作品:水映月蝕(A Lunar Eclips on the Water )(圖2),以及人面獸身(Sphinx) (圖3)系列最具關鍵的代表性。

舟越桂雖然在學生時代曾有過裸體雕像練習,並在1980年創作半身裸體的「妻之雕像」,以及1982年的一座小件全身裸像雕刻之後,他就再也沒有對人的裸體做出創作。直到二十年後的「水映月蝕」,舟越桂才推出他的裸像創作,也許人們會好奇這種現象背後的潛在原因到底為何?這或許在他早期半身像創作,所探討的對象皆來自市井小民,所以著衣是很自然的,反倒以裸體展現的話,就顯突兀。

而另一個潛在因素,也許來自2002年父親的去逝。舟越保武和舟越桂在雕刻方面是有一些相似性,作品氣質嚴肅中又略帶憂鬱。而且在創作技法都擅長於減法,果斷地在未完成作品上,削去不需要的地方,尤其是不斷堅持創作的精神,也來自父親的影響。因此,或許父親的身影是如此巨大,不免在潛意識下多少會受到些壓抑。

2002年是舟越桂關鍵的一年,失去了敬愛的父親反而讓他化悲傷為正向,激發出往後獨有的諸多創意。

而這期間英國著名人物畫家盧西安,弗洛依德(Lucian Freud) 在倫敦畫廊展出的個展也給了舟越桂不小的衝擊,弗洛依德的裸體畫不同於一般西方美感十足的傳統裸體畫,他將周圍一般人物不論老少、男女、胖瘦都以全然被「裸視」的感覺畫出人體,從而更凸顯出人性下的裸露靈魂。他不僅給觀賞者的視覺上,有一種被剝光的完全裸露感,同時也帶給觀賞者心裡全然震撼的感受。而這一切,對舟越桂在觀賞弗洛依德的裸體畫後,想必也有所啟發。

有趣的是,1999年弗洛依德也曾去看過舟越桂的倫敦個展。 弗洛依德一向深居簡出,很少露面,此次上畫廊看展,想必是英雄惜英雄,相互間也必有藝術撞擊的火花。(註10)

一個新的創意總是醞釀多時,不知哪一天靈光一現,新的形象就此誕生,舟越桂曾回憶說到,「他知道當時間到了,他便要創作一件裸體作品」,而在木雕創作前的素描定型,他說他畫到裸女腹部時,手似乎不聽使喚地偏偏要畫出大腹圓鼓的樣子,當時他也不改線條,就順著潛意識的感受,畫出了「水映月蝕」的初稿,而這新形象的偶然誕生,也著實讓他吃驚,或許有人會說「水映月蝕」看似一懷孕女子的裸體造像,但舟越桂仍堅持認為,他本無意畫出懷孕大腹的樣子,只是感覺似有人牽他的手,而他只是順意地畫出如此傑出的初稿罷了。

舟越桂始終認為那真是一個美麗的偶然,而偶然的作品卻又是如此美麗。

水映月蝕:「手」的創新方式

另外,「水映月蝕」也標示出舟越桂對「手」的創新處理方式。

在其早期作品由於半身像多長至腰際,於是超過腰際的手掌,不是被切掉就是以手插方式掩藏在衣褲裡。1990年代初,一些不合解剖學的「手」遂以錯置的方式,前後顛倒的加以擺設,甚至手臂不為圓而為方,乃是舟越桂以手表示為鐘擺,暗示人類存在是處於時間長流當中。

但到了「水映月蝕」,表示手的造形和擺置就更顯自由大膽,左右兩手以對角線方向交叉出現於裸女背後,此交叉伸出的形象,對應(映)於大腹的圓形造型,整體的韻律感十足,同時也隱約點出文學意味極濃的標題:「水映月蝕」中,「映」之所帶出來的動感。

帶著詩意又富有抽象意味的作品標題,也是舟越桂的另一種特色。它不僅拓寬了作品想像的空間,同時又賦予木雕創作更高格調的藝術境界。

「水映月蝕」中,手之造型非常寫實,但卻有著男子手型的意味,這或許也暗示出往後創作出現的一些雌雄同體作品。

而手指尖的向上指向,或有示意雙翼翅膀朝天而飛的意思,或有延伸舟越桂的基督信仰,暗示這雙手指尖,有似哥德式建築的塔尖,向上提升而欲近上天之意。

多重藝術內涵的人面獸身(Sphinx)系列

2005-2006年舟越桂創作出一系列有關於人面獸身(Sphinx)的主題,其中有更多的自由想像,更多出人意表的創作形式,展現出舟越桂旺盛的創作慾。

人面獸身是個古老的傳說,在希臘神話裡是女面為主,在埃及(金字塔)卻是以男面(法老)為主。根據古老的傳說,人面獸身常駐山口,要求過路行人回答它提出的難解謎語:『什麼動物在早上是用四隻條腳走路,中午用兩隻腳,到了晚上用三隻腳走路?』許多路人因為答不出,皆成了它的口中物,直到奧底帕斯(Oedipus)解開了這到謎語,人面獸身才跳落山崖。

舟越桂之所以對人面獸身感到興趣,又以此發揮成富有哲學意味的作品,不僅是人面獸身具有雙重矛盾造形,又獸又人,非獸又非人,看似為人貌,內藏仍獸性,而這些,不正好對味於舟越桂長期探索「人類存在」的訴求主題。

也許真正引動舟越桂的一系列創作,不是來自上面所說的神話謎語本身,應是源自德國詩人羅瓦利斯(Novalis)所寫的哲學性對話: 人面獸身對著小女孩問到「誰最懂得這世界?」小女孩回答是「就是最知道自己的人!」(註7),而這不也說明了道不遠求,全在自身,而深知自我,不也是探尋人生真義的恆永之路嗎?

所以舟越桂人面獸身(Sphinx)系列中的裸體造像,加入了皮製的長耳,藉以象徵表動物的敏銳聽覺,而略為緊縮的額頭及微突的面頰骨,也暗示著動物性的骨骼結構。在作品:森林裡飄浮的人面獸身(The Sphinx Floats in Forest,2006)(圖3) 不僅人面獸身有著女性的乳房,同時也有著男性的生殖性徵,是以雌雄同體表徵而加以四根樹枝從胸下穿入,讓長過半身像的人面獸身得以離地飄浮。

為什麼人面獸身要飄浮在森林裡?為什麼舟越桂仍以慣用的不交叉的眼光,讓人面獸身略顯茫然地望盡森林世界的遠方?

我們知道人類常以自我為中心,殘酷貪婪而又不知所止,相對於動物,即使是獵食性動物如獅豹,對自身的貪婪也會有所節制,讓森林的共生生態得以維持平衡而長存。如今面對科技昌明,溫室效應加劇下,人類對自然的破壞並未因此減緩或停止,在某些方面,反而更行加速。

舟越桂在他創作中,加入了許多連接於自然的元素,以及動物的諸多表徵,就是期望人類能自我省知,重新找回人類在無止盡的文明追求中,所失落的真實自我。

而人面獸身之所望盡遠方,也就是想看透遠處的人類自我本性,舟越桂以此隱喻回應了羅瓦利斯詩中小女孩的哲學回答。

靈魂初會的素描

舟越桂的創作,往往起於一種靈光乍現,一種特殊意念,甚至隻字片語所引發的連想,然後用小如手掌大小的素描本,快速捕捉當下的意象,等到時機醞釀成熟,才在牆壁上的大開素描紙,畫出如真人大小的人像草圖。而這張圖,不僅是以後木雕製作時的依據,也是藝術靈魂初次顯會的地方。

通常舟越桂是不用模特兒來畫素描草圖,全憑腦海中的意象以及心中的感覺,反覆用線條捕捉出剎那的「真實」,有時候,他會有意識地做些修改,所以素描紙上常留存一些並行多條的線條,或者是存在擦拭修正後的淡痕,而這一切,舟越桂都認為是他心靈探索的種種呈現。

舟越桂的木雕創作雖似寫實為主,但他認為對著模特兒素描,容易被當前真實人體所吸引,起筆畫起來會無可避免地趨近於模特兒的外相輪廓,這時,想要呈現心中真實感覺的意圖反而被逼退位,無法在線條構建中,讓當下相應的感覺,經由手的運動,自由地流洩出來,所以有時不用模特兒的素描創作,心,反而更加自由。就像「水映月蝕」的偶然意外,畫出那意想不到的構圖和形式。

舟越桂曾在訪談說到所謂「原創」,那就是作出只有自己這個人才能做得出來,而又能讓人認同的作品。

藝術的「真實」不同於寫實主義,它是可以追溯到自己創作不可不做的理由,也可說是創作的真正根本源頭。所以舟越桂的原創素描不僅僅是他木雕製作的參考圖,更是創作靈感,原始感覺初顯的心靈痕跡。所以當我看到舟越桂面對女模特兒的素描寫生稿(註1),心想這實在和一般素描沒多大差別,頂多不過是人體三度空間轉平面二度空間的線條更準確, 更熟練罷了。可是當我再審視舟越桂的原創素描(大多是不用模特兒),卻是張張精彩,感覺鮮明,瞬間引起內心的共鳴。

這就讓我想起在羅浮宮內看古素描的經驗,當自己走進燈光暗暗的素描藏室,看到古代大師的素描作品固然非常精采,那線條的老練精準,造型完全合於解剖學,但是對於絕大多數的素描,自己實在看不出多少「內在感覺」留在紙上,畢竟那只是大師、畫家們的練習稿或是大畫起草的素描圖稿罷了。

事實上,真正讓我感受到素描的強烈藝術感染力,是在訪遊捷克小鎮克倫洛夫( Cesky Krumlov, 號稱歐洲最美的小鎮)時,看到的賈克梅第作品展,在他素描作品中,那混亂如麻的線條、穿梭不同層次的痕跡、交叉的點、亂線的面、直讓現代人焦慮空無的眼神、文明壓力下的變臉嘴形,一下子從一種不可思議的混亂中跳脫出來,那種心靈的撞擊,實比看到北歐畫家孟克的「吶喊」還強烈。

這也許對藝術有所追求的人而言,皆會有此種類似經驗,也就是說,「一旦我們對藝術的「真實」本體略有體會,就會放棄那表面看來有高度技巧或成熟又完美的構圖,反而會更專注於對真實感覺,人性存在的追求上」(註5)。

毫無疑問地,賈克梅第和舟越桂的素描皆是呈現藝術家對靈魂深處探索的精彩痕跡。舟越桂的素描除了用鉛筆、蠟筆和炭筆來描繪出他想要雕刻的形象,有時候也會用不同媒材如水彩、壓克力再加塗繪,藉以呈現更準確的感覺和效果。

事實上如果我們細細品味舟越桂的原創素描,就知道他的素描作品其實就是一幅耐人尋味的畫作,呈現著他靈魂初會於世的一刻。

舟越桂的關鍵地位

舟越桂的雕刻藝術,無論從日本雕塑史或木雕史來看,皆具有其關鍵性的地位,甚至可以說是大開一代氣象的大師級人物。

日本傳統木雕有其堅厚的表現基礎,其中大師級的如高村光雲之寫實表現,以及以奧妙精神表現出古代故事的平櫛田中,皆是日本木雕傳承的重要人物。他們將日本審美意識、嚴謹技能、堅持美意的精神,由明治、大正、昭和一路傳遞下來(註6)。

舟越桂在此優越的環境成長,耳熟目染對傳統自有所得,「玉珠入眼」的技法就是最明顯的例子。但在此同時,舟越桂也活用西方自由創作理念,大開、大闔,不僅立足寫實傳統,又藉由哲思提昇觀念,加以多重幻想乃至於變形誇張的方式,創作出更自由,而又具自我語言的獨特風格。

進入二十一世紀,舟越桂以更宏觀的視野,將古代傳統技法和神話融合於後現代的表現語言,人面獸身系列則以超越東西方的文化、地域限制,呈現更深層的人性自我探索和不捨的藝術追求。

藝術久長

藝術,自約三萬年前克羅馬儂人的洞穴壁畫就不斷地傳衍下來,創作者憑藉著特有的觀看能力以及技法,捕捉真實的感覺,呈現人與自然之間直接的關係,對於觀賞者而言也許是一種由藝術瞭解而帶來的喚醒,喚醒於人類對自身存在的省思,以及人類對文明無止境追求而終究反被其控的覺醒。

或者,人們會問藝術歷經萬千年還有什事可做?事實上,五百年前的達文西就在他的日記裡問到這種類似問題 :「 前人想做的事都已做完, 我能做的已不多了!」,舟越桂認為「人只要生生不息,就會有新東西,新的方式」,「將藝術種子播下,然後開花結果,這是人類擁有的特權」。所以,人類不斷的思考、精進、醞釀、創作,在漫漫時間長河裡,總有幾個美麗的偶然,會讓人類的藝術、人生境界得以跳躍方式推昇前進。

如此,人類創作者、觀賞者的長時間無止盡的互動、瞭解、超越,而藝術的長流也因此不斷推波展開,即便是三萬年後的今日,藝術不死,生命力依舊澎湃如朝陽旭昇......。

以此來說,藝術還真是奇妙吧!不是嗎?