線上藝廊:【面對當前世界變局,從陶藝雙年展談起】Yingge Ceramics Museum Biannual Issue

2024-09-01|撰文者:新北市立鶯歌陶瓷博物館館刊第11期 撰文│卓銘順

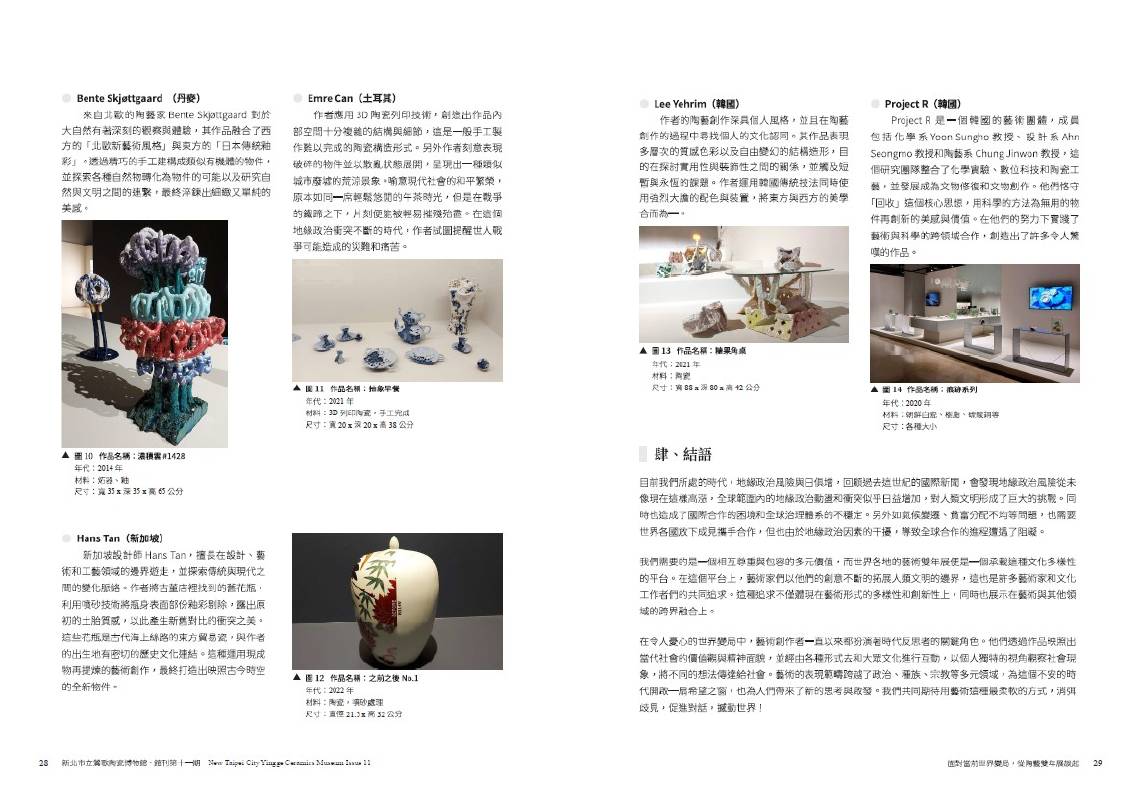

面對當前世界變局,從陶藝雙年展談起

卓銘順2024

壹、 對立與對話

西元2024年的現在,不同膚色、不同語言、不同觀點的80億人類共同生活在地球上。儘管這個時代同時擁有自由且寬廣的實體與虛擬世界,但我們仍習慣躲在自己小小的同溫層中相互取暖,族群對立的氛圍反而愈發的劇烈。除了國與國之間的烽火四起,在虛擬的世界中,也常因立場不同而產生網路暴力。究竟是什麼原因造成彼此的衝突擴大?而我們又該如何面對?或許透過藝術的能量可以創造出全新的對話模式。

從2004年開始舉辦的「臺灣國際陶藝雙年展」,與義大利法恩扎當代國際陶藝雙年展、日本美濃國際陶藝競賽、韓國國際陶瓷雙年展,並列為世界四大陶藝競賽展。這四大國際陶藝競賽展有一個非常重要的共同特色,那就是倡議多元觀點與包容性,是屬於一個促進全球文化交流和族群理解的重要平台。

此類國際屬性的競賽與展覽,不僅展示了當代陶瓷藝術的極致水平,更是呈現多元文化觀點的舞台。這些國際競賽吸引了來自全世界不同地區藝術家踴躍參與,並從其呈現的陶瓷作品中,人們可以分享文化多樣性,共同攜手探索不同文化的藝術表現,透過國際藝術平台進一步產生跨域的交流和對話。

南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)說 : 沒人生來應該因為膚色、背景或宗教而仇恨對方(No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…);聖雄甘地(Mahatma Gandhi)也說 : 用溫柔的方式,你能夠撼動世界( In a gentle way, you can shake the world )。面對這紛歧的社會,我們以國際藝術展的形式,打破種種邊界,讓藝術成為意見融合的修行法門,也讓人們能藉由藝術開始進行對話。

貳、世界的形狀

一、自然轉譯

鶯歌陶瓷博物館每隔二年舉辦一次「臺灣國際陶藝雙年展」,廣徵世界各國優秀陶藝家作品來到臺灣展出,也藉由國際展覽推廣的途徑,同時讓臺灣陶藝家站上世界的舞臺,並使鶯歌不只是世界知名的陶瓷之都,更成為國內外陶藝創作者匯聚並激盪創意的造夢之地。

回顧2022年臺灣國際陶藝雙年展,策展顧問為臺灣王怡惠教授和韓國趙惠暎總監,策展的主題為「世界的形狀」。其論述的架構首重於藝術價值的重塑,面對當下多變的世界局勢,藝術創作者如何提出反思,並以藝術的創意與活力做為社會文化再出發的新動能。在當時嚴峻COVID-19疫情之下,共計邀請12國、47位陶藝家、72組件作品共同參與,無論是籌備展覽的主辦方或是參展的藝術家們,都必須克服疫情期間種種困境,可說是十分難能可貴。

另外此展覽又分為四個子題,分別為「溯形-陶瓷之路」、「無形-自然轉譯」、「變形-媒材理路」及「進形-土地共振」。都是在闡明藝術創作與人類文明的交互影響,形塑多元與包容的世界新風貌,同時也是世界各地藝術家們表達個人理念並且與社會連結的重要象徵。筆者榮幸受大會邀請參與「無形-自然轉譯」這個子題的展出,並以此構思一系列陶藝新作。

關於這個子題,根據館方的策展理念敘述「自然的轉譯 - 取徑自然,對應生存議題產生具精神性象徵的造形」,即是強調藝術家創作的核心源於自然,觀察人類在社會中所面臨的生存挑戰,藝術家師法自然並轉化為創作,並忠實回應自身與環境的關係脈絡,以傳達藝術家對於社會議題的反思。

二、相濡以沫,不如相忘於江湖

這些年來筆者一直以道家思想為師,並尊崇莊子順其自然的處世哲學,莊子主張「道」是宇宙萬物的本源,人與萬事萬物都是一個整體,彼此間雖有差異但本源是相同的,一切皆緣於道而生。因此人應該隨著自然的變化,融入道的流動之中,最終達到「自由自在」的境界。其思想對後世影響深遠,他的宏觀思維啟迪人們超越狹隘的個人視野,從而完成心靈的解放,讓身心獲得安頓。

目前我們的世界確實面臨許多嚴苛的挑戰,全球地緣政治風險不斷的升溫,人與自然環境的衝突也在加劇之中,所謂「風調雨順、國泰民安」似乎離我們愈來愈遠了。但這不會只是我們這一代人的愁苦,因為歷史總是有著驚人的相似之處,人類也總是不斷犯著同樣的錯誤,這或許就是數萬年來人類的共業。身陷泥淖的我們該如何獲得救贖呢?古老的道家哲思,早已為我們提出可能的解方。

《莊子.大宗師》是這麼說的:「泉涸,魚相與處於陸,相呴以濕,相濡以沫,不如相忘於江湖」。人是群居動物,為了追求安全感,天性上就習慣於彼此相互取暖;但莊子認為人可以超越這種動物屬性的狀態,只要保持適當的的距離,生命其實可以活得更逍遙自在。

在我們生活的時代,充滿了無遠弗屆的網路連結,人們通過各種社群媒體分享生活中的大小事,無形之中拉近了人與人之間的距離,但同時也可能沉溺在如莊子所說那快乾死魚群的封閉小圈圈之中,在同溫層裡「相濡以沫」。進而因為過強的族群認同,惡化到「非我族類」就認定別人「其心必異」,產生強烈的排他性。這不僅扭曲了人性,也侵蝕了社會根基,甚至可能導致「雖遠必誅」這般勢不兩立的慘烈屠殺。因此尊重彼此相異背景,包容不同觀點,保持適當的人際空間,就是莊子描繪「相忘於江湖」這般最理想的生存狀態。

三、陶藝新維度

傳統陶瓷器大多強調其實用性或觀賞性,並展現精緻的工藝美感價值。然而陶瓷工藝可以帶給人們的影響力遠不止於此,除了在材料與技法上鑽研精進,創作更重要的是忠實反映作者自身所處當下的「時空」結構。當我們直面這個多元且多變的世界時,可以提出更具前瞻性的形式與內容。筆者嘗試以穿戴式的互動作品來建構陶瓷藝術,讓陶瓷除了靜態展示外,透過穿戴的互動儀式,把「時間」這個維度也融入作品之中。此類新品種陶藝創作,筆者以「肉身土器」為之命名。在前人累積的各種成就之外,另闢新徑再造陶藝創作的新維度。期望自己的陶藝作品在這個百花齊放的時代,能夠為人類的藝術文化留下些許的雪泥鴻爪。

「相濡以沫」系列陶瓷作品,是筆者以專門調配的高溫白色緻密瓷土並以手工土板、土管製做而成。燒成之後的作品可以讓人穿戴於身上,而這些陶瓷物件之間是由多條密接的陶瓷管狀物所連結,象徵人與人需要更多的溝通與交流。另外作品的硬質陶瓷結構體也正好讓穿戴的人在彼此之間保持了一定的距離,用以強調人際關係保持適當空間的重要性。

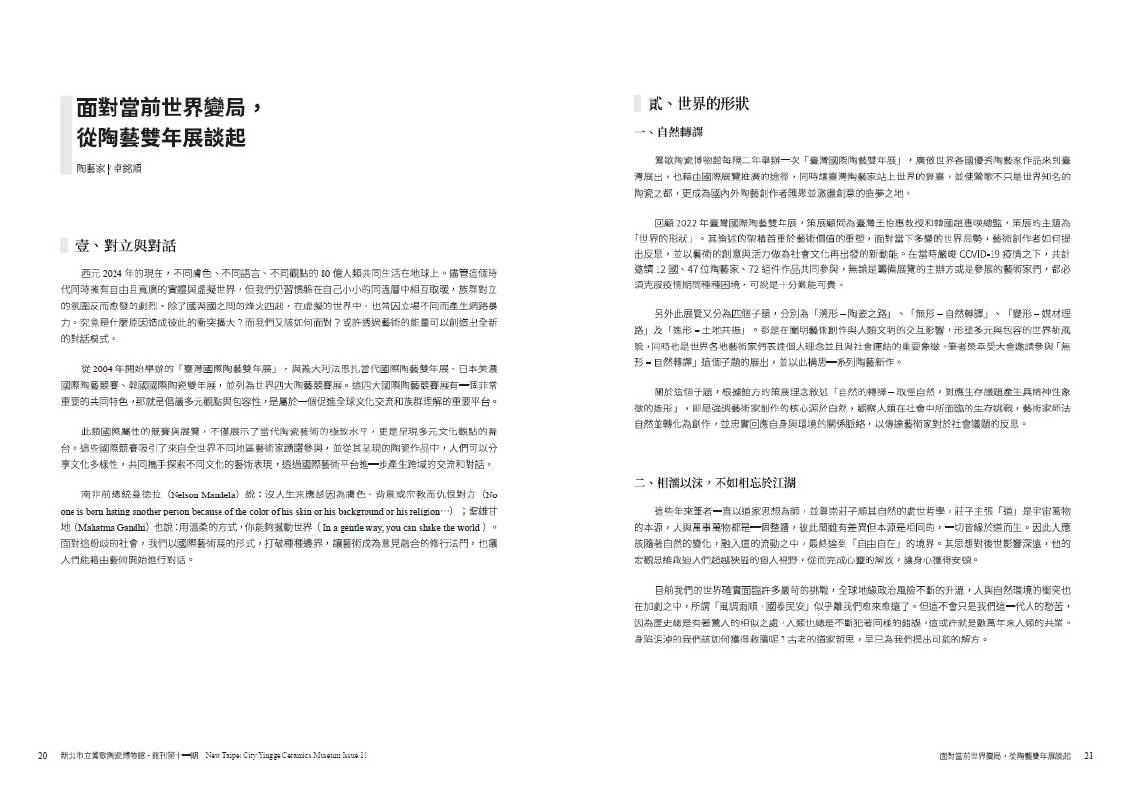

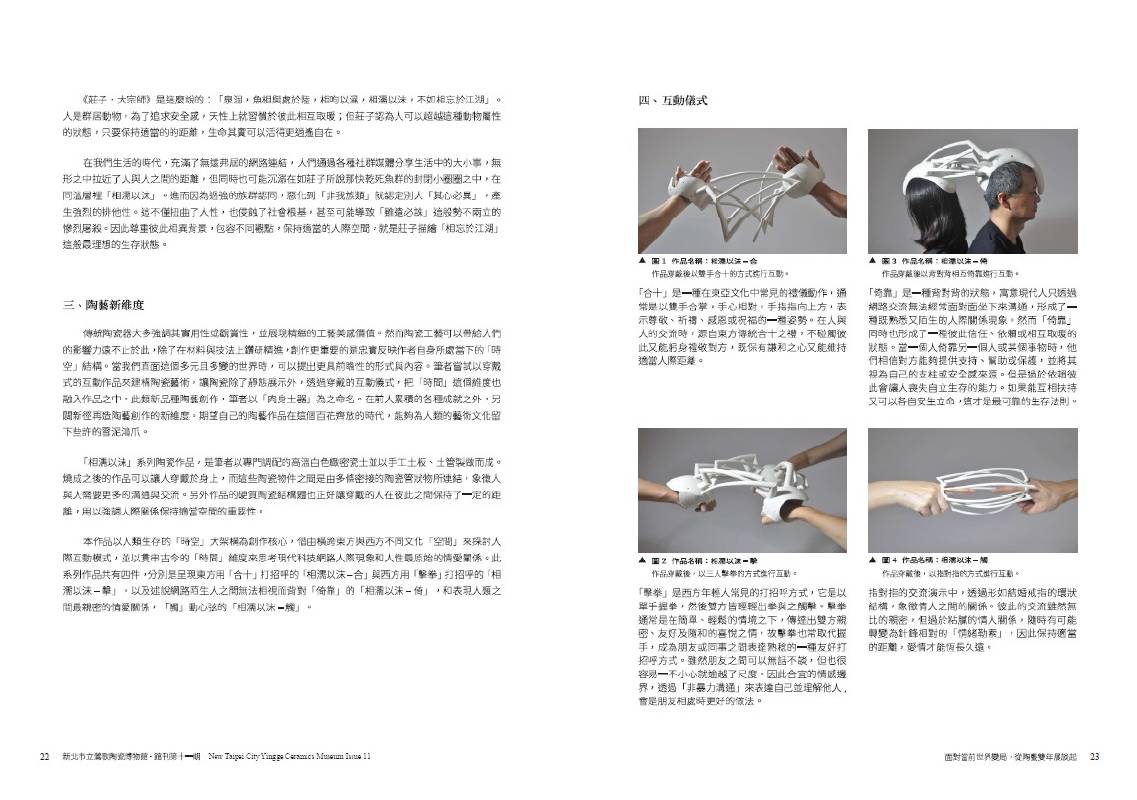

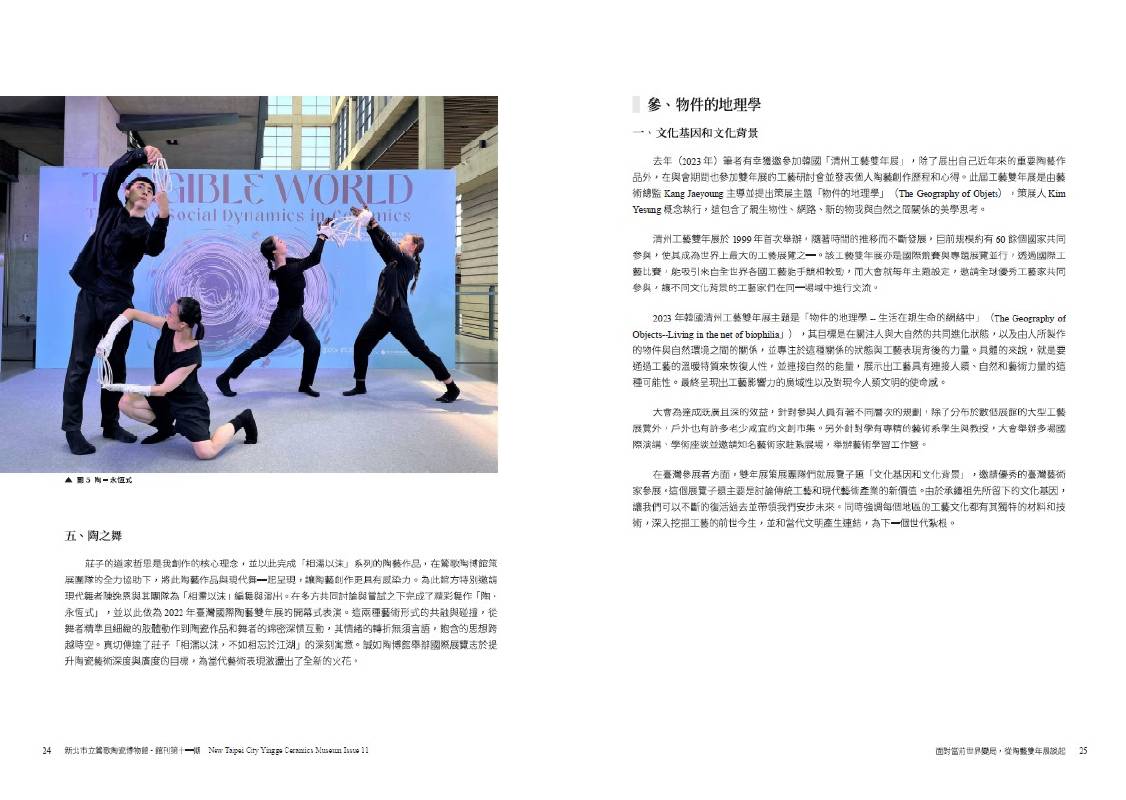

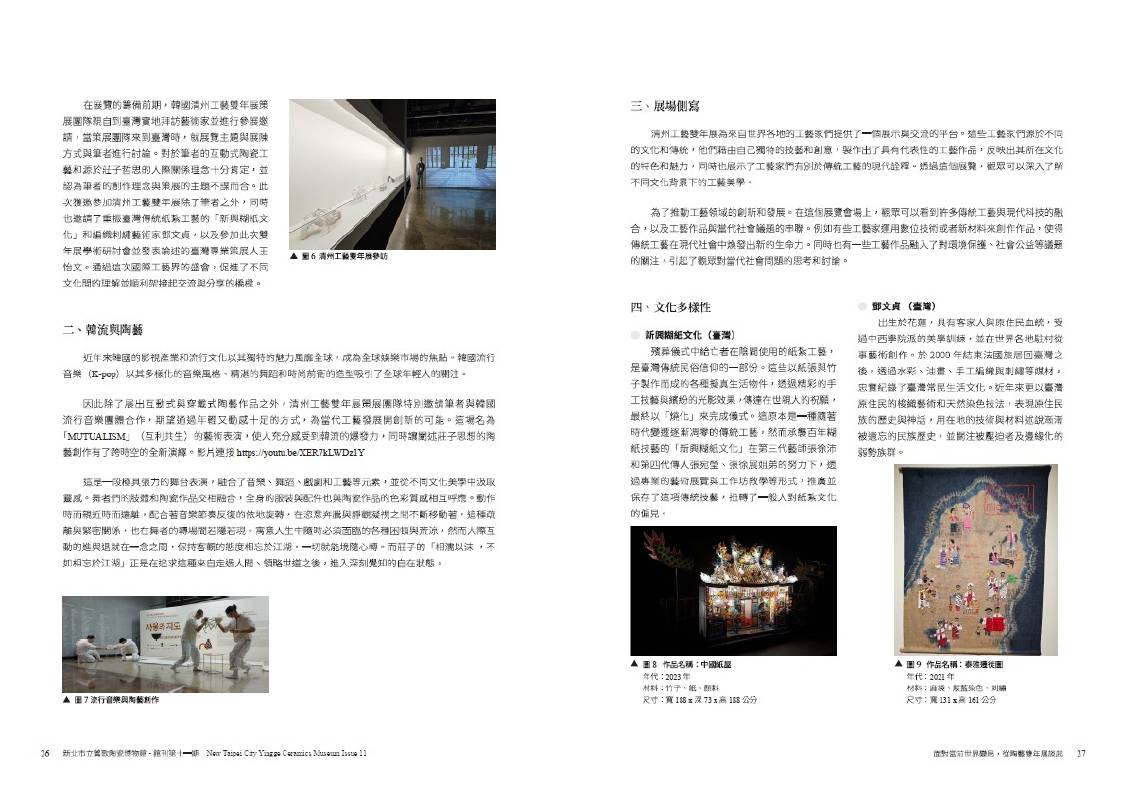

本作品以人類生存的「時空」大架構為創作核心,借由橫跨東方與西方不同文化「空間」來探討人際互動模式,並以貫串古今的「時間」維度來思考現代科技網路人際現象和人性最原始的情愛關係。此系列作品共有四件,分別是呈現東方用「合十」打招呼的「相濡以沫-合」與西方用「擊拳」打招呼的「相濡以沫-擊」,以及述說網路陌生人之間無法相視而背對「倚靠」的「相濡以沫-倚」,和表現人類之間最親密的情愛關係,「觸」動心弦的「相濡以沫-觸」。

(續下文)