102當代藝術空間:【釘根與野性】鄭建昌的視覺美學

2018-11-15|撰文者:王鏡玲/真理大學宗教文化與組織管理學系教授

自一九八零年代後期解嚴之後,政治對思想控制逐漸開放的社會氛圍下,各種歐美強勢的學說思潮,隨著學院體系的傳播,和媒體資訊流通的便利,這些「知識產品」大量湧入台灣社會,提供被政治威權控制所導致的思想壓迫與僵化,百花齊放、眾聲喧嘩的衝撞動能。台灣當代藝術創作者所展現的美學百態,也正是台灣社會長期受到外來與內部價值體系衝擊角力下的寫照 。

台灣當代藝術追隨歐美強勢文化的前衛藝術理念,反抗政治與傳統威權,批判國族、家族、血緣、地緣、宗教、道德秩序的威權意識型態,藉此來彰顯人在理性、情感、意志上的主體性。當代台灣藝術家鄭建昌的繪畫作品,在這個動盪時代的藝術發展史上,創造了釘根與野性的視覺美學。

釘根是返回被壓迫、疏離的歷史、自然、大地與生命共同體的根源;野性是重新找回生命根源時,企圖跳脫政治與經濟強權支配的工具理性之外,從廣闊的天地山海、到微小游蜉,所互相涉攝的大千世界。鄭建昌重新整合國族、家族、血緣、地緣、宗教、道德秩序的新意義,召喚出生命內在浩瀚不絕的靈魂活力 。鄭建昌的畫作是一場又一場行動與見證,像神諭、冥想、啟蒙、夢境、靈修與祭儀,在日常庸碌中,引動觀者去凝視「他者」的時代命運,以及傾聽久違了的內在自我。

1.社會環境因素

鄭建昌的藝術創作從一九七零年代後期到二零一零年代末的現在,歷經四十多年來,台灣社會從戒嚴威權到政黨政治的發展,和台灣歷史、國家定位與文化認同的時代脈動,緊緊相扣 。鄭建昌意識到不同生命體,如何先後遷徙來到這塊土地上定居,在畫作中,他致力於跳脫被「外省」統治集團在戒嚴威權長期箝制下的意識型態,走出台灣人因為受壓迫,所造成的自卑、失憶與失語的陰影。

受美國為主的軍事與經濟支持的國民黨威權體系,以其黨、政、警、軍、特的控制,對於民主司法體制與思想自由長期的蔑視與殘害,造成台灣社會依賴特權壟斷、短視近利的搶奪心態。這樣的心態即使在解嚴超過三十年過後,依然深深影響台灣人的心靈。加上進入工業社會後所造成的人與人、人與自然的疏離,夾在美國與中國兩大世界強權角力下的台灣,對未來產生不確定性與沒安全感。

原先依附在農業社會的傳統宗教信仰,被社會變遷與現代西式價值觀衝擊,逐漸失去原先作為血緣、地緣共同體凝聚力的主導性。面對舊傳統與新流行之間的衝突,台灣人重新去找尋活在都市化的資本主義社會下,自己需要的生存方式與心靈依靠。但這些生存方式與心靈依靠,又和「違章建築」式、以短視近利的競爭心態息息相關。

宗教一方面作為面對生存苦難的依賴與慰藉,但另一方面宗教也助長了信徒短視近利、投機自私、逃避現實的心態。就自然生態環境上,台灣「違章建築」式、以短視近利的心態,導致社會和自然環境受到工業化的過度開發與污染,造成生態上越來越嚴重的災害。鄭建昌的視覺藝術在動盪不安時代裡,不只在於反映現實,而是超現實,從踏實務本的靈性與自然生態合一的生命實踐中,點亮了我們去凝視時代暗夜裡的靈性之光。

2.找尋當代靈性美學

受到政治權力和經濟資源過度集中在「大都會」的影響,首都台北成為自日治時期以來,台灣最受強勢外來文化影響的區域。聚集在台北都會的知識菁英,一方面是台灣「西化」最深的階層,另一方面由台灣知識菁英所主導的當代藝術,也致力於如何透過對強勢外來思潮的接收與消化後,得以從被殖民文化中解放,重新找尋當代文化的主體性。鄭建昌在一九八零代選擇離開台北,返回故鄉嘉義,從地緣上的釘根,來實踐藝術與生活合一的見證。

台灣的藝術創作者面臨雙重的現實考驗,一方面是如何在「本土化」市場的考驗下,打造自身的美學特色,以及另一方面如何接軌國際,尤其是被強勢西式文化長期支配所導致的自卑,許多藝術創作成為強勢外來視覺文化的代工品,長期紮根的原創者,往往篳路藍縷,反而難以獲得應有的肯定。

所謂「本土」究竟是指怎樣的「本土」呢?回到舊慣習俗、民間宗教、農業社會的價值體系嗎?還是正視此時-此地正在變化的實況呢?如果是後者,那就包含工業社會「加速」的生活步調、城鄉差距、階級差異、族群衝突、和中國之間的政治張力、以及被強勢外來文化影響下的藝術品味 。

藝術一開始就和宗教息息相關,「夫畫者,成教化,助人倫,窮神變,測幽微」 。藝術是宗教通過其可見的物質面,來展現不可見精神面的重要通路。藝術讓宗教所追求的人性超越面,在現實生活中,不只是個人信仰的反映與實踐,更具有集體展示與傳承的歷史意義與社會價值,這是我所謂的「實用性」之所在。

但宗教菁英又害怕個體的信仰精神,與感官體驗所表現的有限性,限制住了宗教真理的超越性。因此,「沒有任何存有者永遠穿戴顯聖的光環,也沒有任何存有者永隔顯聖氛圍之外」 。

鄭建昌所建構的視覺美學,有一項當代台灣藝術家較少出現的宗教神學脈絡,那就是長老教會的信仰體系。長老教會的信仰理念影響了鄭建昌的創作理念,對於跨宗教、族群、階級等文化元素的挪用融合。鄭建昌的美學特質融貫了從人、天、地、眾生出發的靈性美學系譜,從藝術創作的美感形式,進入「神聖」理念的探索,而非依循傳統宗教既有的教理與神話去演譯。鄭建昌多重視覺象徵的意涵,弔詭地展現出宗教藝術的「實用性」與「超越性」的特色。

3.宗教信仰與鄭建昌

基督宗教的一神信仰傳到台灣,以長老教會的歷史脈絡,超過一百五十多年。但是在台灣,基督宗教一神信仰的視覺圖像,到二十一世紀的現在,始終都還被現代英美強勢的基督教文化所主導。長老教會在台灣,曾於一九七零年代提出的「人權宣言」、八零年代出現「鄉土神學」、「出頭天神學」。像鄭建昌這般將基督宗教信仰與在地歷史文化結合的視覺神學家,自一九八零年代後期以來,不斷以藝術作品向世界敘說。靈性的根源來自對人的處境與生命現場的體悟、關懷與實踐,而非對於僵化的宗教威權教義與體制的追隨。

我曾經指出「台灣基督長老教會一百五十多年來的「本土化」宗教現象,可以作為台灣在現代化與被強勢外來文化殖民過程中,基督宗教與在地宗教之間對立、拼裝與轉化的縮影。」 鄭建昌的視覺圖像系譜,更是可以作為台灣靈性圖像,面對被外來文化殖民的現代化過程所殺出的一條血路。

這條靈性美學的血路,迄今還依然血跡斑斑,尚未受到長老教會與台灣社會,在當代台灣宗教美學上應有的肯定。這裡包含長老教會為主的台灣基督教文化的自我矛盾,雖然標榜在地化,卻還是難以從政治權力鬥爭中,透過台灣多元宗教文化光譜,開出基督宗教神學的花園。做為長老教會信徒的鄭建昌,以先知之姿,開闢出花團錦簇的視覺樂土。

這百餘年來許多長老教會早期信徒的後代,成為中產階級與「上層」社會菁英,衣、食、住、行、育、樂皆擁抱西方文明,勝過對於台灣傳統文化的認同 。長老教會的中產階級化、都會化、俱樂部化之後,教會聚會成為取代傳統家族拜祖先、承擔血緣祭祀責任的逃逸路線。這些基督徒對於各種基督教圖像、建築、音樂、儀式等被西式文化殖民,視為理所當然。

長老教會設立醫院、引進現代醫療科技,迅速而有效地救治身體的病痛來見證靈魂的醫治與重生,說服當地人跳脫傳統疾病的宇宙觀(用中藥或求神問卜),接受西式「現代化」的基督宗教文化。開發大自然被視為上帝的權能馴服與管理大自然。教徒們透過使用新的宗教語彙、過西式節期,取代過去農民曆與廟會慶典的作息。在這樣的基督教文化脈絡下,可以看出鄭建昌的藝術作品,如何透過返回移民史、與對土地自然生態、生存實況的生死榮枯,提出跨越傳統「一神」信仰的新視覺神學。

鄭建昌結合自解嚴後台灣越來越蓬勃的新世紀(New Age)靈性運動風潮,不同於那些把傳統價值只是當成威權、必須要推翻的對象;也不同於那些把大自然工具化、從萬物有靈、有機體的信仰中脫離、變成人類予取予求的原料心態。在鄭建昌的視覺美學裡,把「個人」價值與「集體」認同(家族、國族、大自然、天地宇宙、道)的二元對立轉移,跳脫具體的歷史社會脈絡,以形上的「大塊」、「道」,以集體潛意識般的「面容」與「形體」的視覺象徵來展現。

台灣河洛(閩南)、客家、原住民族群的傳統族群特色,在以「外省族群」為主的國民黨政權長期打壓之下,在一九五零年代到八零年代末的戒嚴時期裡,逐漸凋零,失去各族群自身原有的生命力。鄭建昌將這些被視為父權意識型態包袱的傳統視覺元素,轉化為歷史記憶的根源與資產。鄭建昌返回傳統、回到起初、回到子宮母體、回到生命根源的宇宙觀,將歷史記憶與傳統宇宙觀翻轉,使它們既是創作上「壓抑」的來源,也是「解放」的來源。

4.在不確定時空中的「面容」

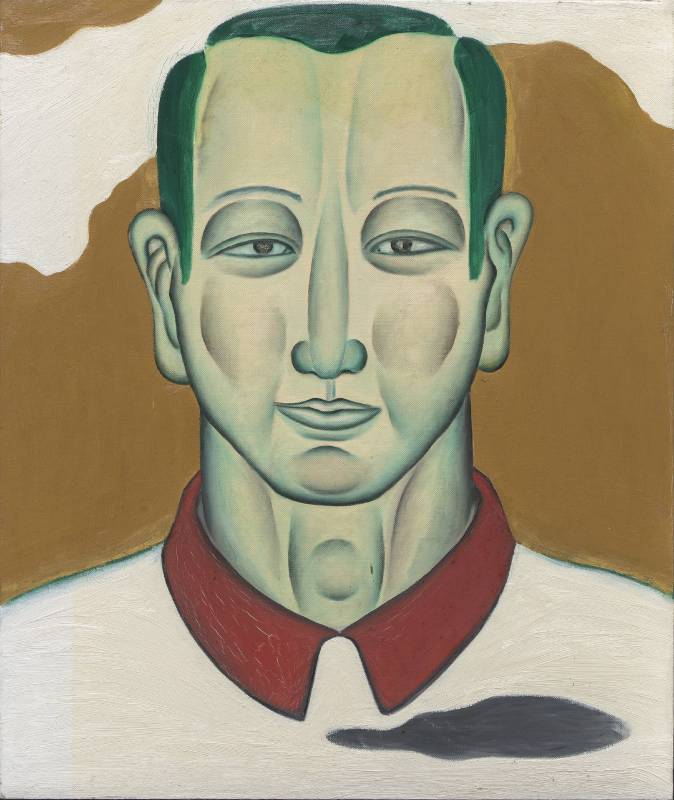

鄭建昌非常多的作品中都有五官清晰的「面容」(bīn-iông),這些「面容」有的像藝術家本人、有的像一般男子、有的像父親、有的像掌權者、有的像祖先畫像,有的像仙佛神明。有些「面容」以動物、植物、礦物、生物、無生物般的形體出現。當鄭建昌將寫實的表現手法,加入記憶、想像、夢境的潛意識濃縮、拼裝與變形之後,展現出超現實的非線性時空。這樣的超現實、非線性時空,將畫作拉向歷史、神話、夢境與異象(vision)互相交織的敘事意境。

大部分的「面容」與「形體」包圍著彷彿流動雲團般的簡單平塗與弧線,以及稍有漸層的色系與留白。看似有特定的歷史時空,又像神話事件的場景,也像夢境的碎片,甚至像先知或通靈者的異象。平塗的畫面像是中國水墨畫中的留白,一方面融合水墨畫的氣韻生動,另一方面留白與形體之間,卻營造出在潛意識與神話幻境裡潛行的不確定感 。

這些具有傳統神佛、肖像畫、戲偶般的面容,召喚觀者在凝視之中,彷彿作夢或被催眠一般,超越了自身原先的生命記憶與體驗,進入和畫作之間互為主體的「在…之中」的畫境想像。這時觀者的意識隨著「面容」,進入畫面中流動的巖壁、翻滾的海岸線、湖泊水紋、奔騰的樹幹、呼嘯天地的風、雌雄同體的「大塊」…。透過視覺進入這些心靈的能量場,觀者的內在感官被打開了,聽到、摸到、嗅到、嚐到、意識到,逐漸融入超越自我的集體潛意識。

觀者跳脫現實的此時此地,進入另一種「共時」的或「輪迴」的集體潛意識時空,打破了現實的時空,進入過往古老的神話時間,或是未來時空的能量場之內。凝視的當下,藝術作品和觀者之間,因為雙方所產生的相對性意識能量,彼此能量的速度感相遇與交流。觀者的「自我」不再是原先的「自我」意識,透過畫作的圖像,穿越了「人」個體自身,進入到另一個難以測度的「他者」。

這時,觀者個體所承載的情感、意志、理智的表現,也不同於日常一般的自我。畫面上,細微的生物不再細微,因為「我」進入祂的核心,從頂天立地、幾乎充滿畫面、聖像般的形體上,以及從細微如螻蟻般的人形,令人感受到巍峨崇高的能量運行(《希望》、《堅毅》)。諸神在人形,諸神在微菌、諸神心得見、神人一線間 (《浮游 幽浮》、《大塊之吸引力》、《前進與背後的生機》、《傳遞》)。

生命的出現與消逝,和觀者的「我」不再沒有關係,因為「我」參與了創造、變化、毀滅、重生的神話歷史(《地圖板塊運動》、《挪移》、《新生的再生》、《創世一記》、《大塊之指》)。觀者既內在又超越的「我」,被畫作召喚出來了,第一人稱的現場感:「我」是世界創造的原初動能,出力的那一隻拳頭。「我」的五臟六腑,都一起參與世界的創造,我是耶和華,也是女媧、盤古、祖靈、「道」的本源。這是一種從視覺圖像所達至的密契經驗。

5.「面對面」的尊嚴

世界瞬息萬變,大家都匆匆忙忙、沒時間,只能走馬看花、獵奇,很少有機會凝視自己、凝視別人、凝視日常,更遑論去凝視被忽略的、被壓迫的弱勢者形體與歷史。那些還來不及消化、就被工業社會給邊緣化、清除與遺棄的舊有記憶殘骸,雖然快速地被埋進資訊爆炸的洪流底下,但是它們不甘心,繼續透過各種記憶、想像與潛意識偷偷現身,等候有「面對面」的機會,來向世界作見證。但是總是來不及,總是卑賤地無法被時代所看見。

在這個買空賣空的島國文化賣場,是否有人願意用盡心血,跳脫失根虛無、甘願從邊緣的孤寂中,腳踏實地的耕耘,默默建立起自己的「品牌」呢?有的,雖然並不多,鄭建昌即屬於這一脈。這一脈在資本主義獵奇的藝術市場中,雖然不討喜,也不走凸顯或直接批判當代社會混亂、暴烈、緊張、狂熱的對立美學表現。他們的作品往往具有難以交換的美感異質性,「心要寬、骨要硬、腰要軟、度量要大」 ,這些藝術創作彷彿安定與療癒的暮鼓晨鐘,跨越了一般藝術市場的商品化,展現出不合時宜的倫理與德行的光環。

因此,到美術館、到畫廊、到藝術博覽會的展場空間,看到鄭建昌作品的觀者,如果感受到這種視覺美學上的差異,將會被捲進一股異質的美感經驗轉換過程。因為這股美感經驗是第一人稱式的邀請,和周圍區隔出來,必須以放慢姿態和專注凝視來回應。正如當代視覺藝術家黃進河和舞蹈劇場藝術家林麗珍等,所提出的美學「革命」,透過改變人最根本的存在狀態,將生命最基本的肉身「時空感」徹底變形,讓觀者進入不同於日常感官經驗的異質性驚奇,看似脫離現實,其實卻製造出對現實慣性最根本的斷裂--時空感的斷裂 。

6.區隔與凝視

我第一次看到鄭建昌的作品是在一間窄小擁擠的旅店房間展場。進到那房間之前,我已經隨著藝術博覽會的人潮走馬看花,不知經過多少間畫廊攤位了。那間房間裡掛滿了幾位藝術家的作品,鄭建昌的《樹母》掛在最裡邊的牆面上。這是一幅只有100 x 80cm的作品,可是一看到這件油畫時,我立刻被這幅作品所吸引,完全忽略了旁邊川流不息的人潮。

一開始我感覺到一股生生不息的活力,從這座漩渦般弧線、液狀的、巨樹般的形體,源源不絕地湧出來,不像樹,彷彿一座火山口。從樹身湧出來的,像果實、又像葉脈、又像枝幹、又像生命汁液,不斷地滴下,和盤根交錯、彷彿跳舞般的根部,沿著樹身滴垂的方向交會。

我看到一個渺小的淺色人形和根部擁抱在一起。渺小的人形五體投地般、匍伏膜拜,又像是全心全意擁抱最愛,渾然忘我,完全與樹身合而為一。那一剎那,我想起學生時代曾經也像這渺小的人形,擁抱過校園裡高聳的旅人蕉,將祂視為好友長輩。擁抱樹身之時,彷彿心領神會。又想起曾在五峰鄉觀霧,和千年古木面對面相遇的悸動,千百年寒暑就凝聚在剎那當下。整件作品既是澎湃激情,又讓人寧靜自在。

鄭建昌的畫作召喚個別觀看的主體,穿越自身的時空想像,從心靈慰藉,到生命共同體的感同身受,樹可樹,非常樹 。當大自然被人類科技暴力所征服,去除神聖權能之後,人反而必須更謙卑、對等相待,而非不是主人就是奴隸,不是人們崇拜的威權,就變成人類所掠奪的財產。「再見神木」系列邀請人重新和天地萬物立約,對待他者宛如自己。公平與正義不只屬於人與人之間,和山川江海的生命體亦然(《新神木》、《神木情結》、《當我經過站起來的土地,看見舞動的神木》)。

鄭建昌畫作中所包含的倫理邀請,在現代藝術市場裡,似乎是不合時宜的吶喊、苦口婆心,像一遍又一遍逆耳的勸世格言。畫作也讓觀者看到藝術家那種先知孤軍奮鬥時,所面臨的考驗與決心的「內心戲」(《回頭望》、《行者》、《墾荒》、《土地、血緣、傳承》、《決心》)。不同於那些「為藝術而藝術」,企圖跳脫歷史、跳脫道德、跳脫社會責任的藝術表現,鄭建昌正視被扭曲與遺忘的歷史。藉由藝術創作,把釘根與野性的「真我」給種回來。

鄭建昌並不返回過去傳統的視覺藝術,不懷舊,而是重新塑造歷史、神話與夢的意象。藝術家從畫面上男子的面容與形體、從其自身的實況處境,從返鄉的異鄉人自覺出發,像黃明川電影《西部來的人》(1990)中的講古者,不追求失根的、游牧式的自由與虛無的當代性,而是回到自己的性別、血緣、地緣、階層、族群的現實元素。鄭建昌冒著男性中心的政治不正確性,找出跨越性別、血緣、地緣、階層、族群的「超我」接地氣、有「土氣(khùi)」的美學異象。

7.男性形體的神聖象徵

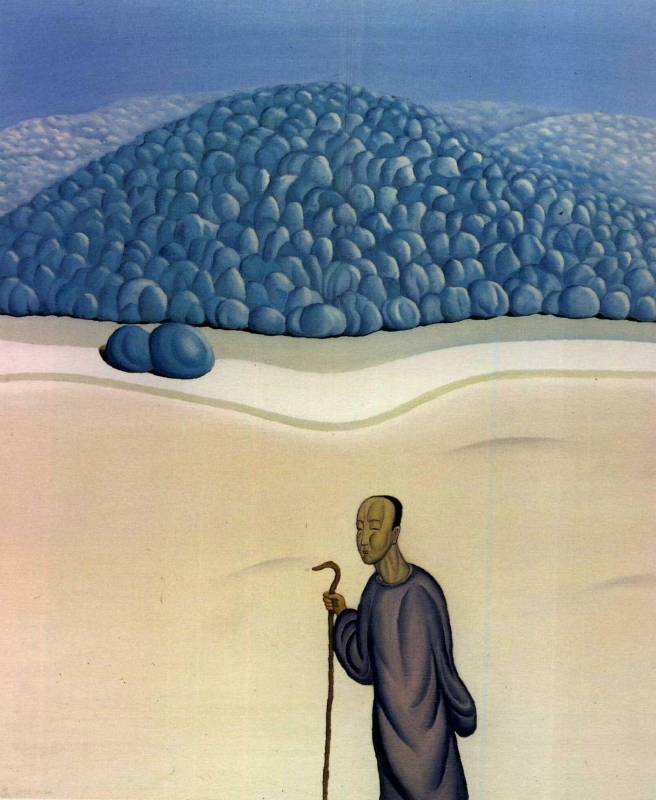

男子的形體從1991年的《白衣相》之後,就成為鄭建昌作品中重要的圖像主體。男子系列像是古人、勞動者、先人,或是仙佛神明的面相。畫面上的男子大部分穿漢服唐裝、很像尚未被現代化影響的台灣人。這些男子在畫中的形體,有不少畫面很像是鄭建昌自己或是他的父執輩在日常生活、勞動與休閒中會做的事。這些形體既像勞動者,又帶有文人畫的韻味,沒有明顯的階級特徵,但共同的特徵就是有「土氣(khùi)」,是和大地同源,釘根、腳踏實地、虔誠、專注。

鄭建昌並沒有出現大清帝國、日本殖民時期、以及美國與日本現代西化等視覺元素,彷彿這些政治經濟強權都只是背景,對於為生存勞動、為守護家園打拼的人,帝力於我何有哉。這些男子正在勞動、休閒、開疆闢土(《背影向家園》、《這是我的家園》、《閒坐》、《遊戲三--追兔》)。

但不只如此。畫面上不只是個別男子的生活寫照,不只打拼生活,也為生存而遷徙、渡海、尋求新天新地,不惜犧牲生命。遇到政治威權的迫害,曾經造成多少無辜者死於非命,多少人民長期恐怖戰慄的陰影,鄭建昌在畫布的敘事中,像講古一般,受苦者的缺憾流傳給後世(《咱轉來去》、《在其中》、《陰影》、《和平使者》)。

男子形體是父親、也是兒子,都是藝術家「自我」的多面體之一。當觀者凝視這些形象時,這些男子的形象都像「自我」的分身,又像是另一個他者宛若「自我」。不再只是一個個人,「自我」變成過往多少在這塊土地上,生死與共的靈魂想現身的平台,多中有一,一中有多(《山海精靈變奏曲》、《石頭尊神》)。

每一個男子的面容都像招魂儀式中的「魂身」,被鄭建昌的畫布與油彩所邀請,成為面對面的「你」,向觀畫者現身。這些靈魂是祖靈、地基主、遊魂冤靈,是人與非人,是千千萬萬曾經悲歡離合的「靈」,是藝術家潛意識的展現,也可以是各種靈性能量場的現身。

鄭建昌避開了傳統漢人和西式的宗教象徵,但是生命苦難的救度與慰藉,讓觀者從畫面中,看到從人、從歷史、自然現象中所建構的「聖徒相通」般的面容(《守護者》、《拔》、《發現》、《崇天》、《祈》)。

有些畫作中出現的面容與形體,像是靈魂失去原先的肉身,但肉身的記憶卻以透過視覺圖像還魂了(《皇天后土》、《大地印記》、《新生‧印記》、《出莢》、《兄弟》)。死亡並非「已死」生命與其他生命關係的消失或終結。相反地,在宗教美學的體系裡,「靈」反而轉變成另一種「超」現實的欲望交換關係。

這些「此岸」與「彼岸」之間欲望的連結,累積了過往所銘刻的愛憎記憶,從特定個人到家族式的累世恩怨、到天災人禍,都被吸納在因果循環、物質不滅定律的集體記憶萬花筒內。

不同於許多宗教信仰中,過世靈魂依然如現實社會尊卑貴賤的翻版,在鄭建昌的圖像系譜裡,過往靈魂所凝聚的正面力量、被尊嚴地再現,仁愛、和平、忍耐、良善、信實、盼望。

在《遷徙》裡,是篳路藍縷的移民身影,也是可能在流離顛沛、戰亂災禍中不幸身亡者,成為守護親族的靈魂,「台灣山海經」系列裡這些男性身影如同祖先畫像般的莊嚴,音容宛在,像是庇佑未來的子孫,又像追憶過往終生打拼的前世歲月。祂們都被以「神」的形象,「慈愛如父」地透過油彩,出現在油畫布上(《海洋的呼喚》、《鹹水蕃薯藤》)。

藝術家所創造出來的視覺敘事結構,彷彿祭儀一般,讓過往的生命音容宛在,肯定每一種生命存在過的歷程。靈魂不分貧富貴賤,都被紀念。這些形象有的像神明俯視(《佑》)、有的對天地吶喊(《最後的反撲》)、有的胼手胝足(《挑擔渡重山》)、有的撐到最後(《靠岸》)。彷彿在寬容、慈悲、憐憫的上帝/神佛/「道」的眼光下,靈魂自有應得的生命評價。

這些男子的形體被畫作定格那一剎那,彷彿被遺忘的、受壓迫的、受苦受難的、死於非命的,都被記起來。缺憾也被成全了,成全生命存在的意義,彷彿完成普渡祭儀的慰藉與解脫。

鄭建昌的「父性」形象,由他生理男性的肉體面出發,從現實社會所扮演的角色人夫、人子、人父、人師出發。鄭建昌的「慈父」形象已經將聖者、聖徒的特質,例如包容、謙卑、溫厚、虔誠、庇佑、祝福、勞動、犧牲等等,來作為「大我」(斯土斯民同在的超越力量)的表徵。

這種「慈父」形象不同於百年來當代西方思潮批判宗教時,將一神信仰、基督宗教的「上帝」視為威權、壓迫、阻礙個體獨立自主的威權意識型態。甚至這裡的「父性」,已經將「母性」作為相對於威權嚴父的慈悲與犧牲形象也包含進去了(《父子》、《眺望》)。

此外,鄭建昌的「父子」多重象徵意涵,在「父與子」系列(《父與子-繞圈圈飛起來》、《父與子-坐飛機》、《父與子-騎馬》),呈現訓誡式的身體與遊戲般身體之間曖昧的權力關係。父子關係也同時可以是國族與國族、政治力對政治力之間的權力關係。父子之間像是親密地玩遊戲,但也像爾虞我詐、考驗彼此信任的角力,父親被兩位兒子當馬騎。

鄭建昌認為親情是人性靈魂的最根源 。這根源卻也是人最矛盾的依賴與成全,權力慾望的極大化與犧牲自我的張力所在。鄭建昌「父」的形象,和「自我」是一體兩面,是「自我」的根源、尊崇依賴的對象,也是願意為「自我」犧牲,而非要「自我」犧牲去成全的威權。這裡鄭建昌重新提出從自身生命史的「上帝」形象,讓他的「男性」形體系列也彷彿像聖經故事一般,述說著上帝與信徒的信仰見證。

8.釘根與野性

這樣的「父」形象從「台灣山海經」裡生理男性的形體,從一九九零年代末到二零零零年過後,逐漸轉化到雌雄同體,到「大塊系列」不再辨識出性別,也難以辨識是漢人、原住民或是其他族群,從釘根的土性,再融入野性。跳脫人類文明,人與動物相混、不同物種相混的合體與變體,看不出年齡、物種,分辨不出是哪一種生命體的野性動力。

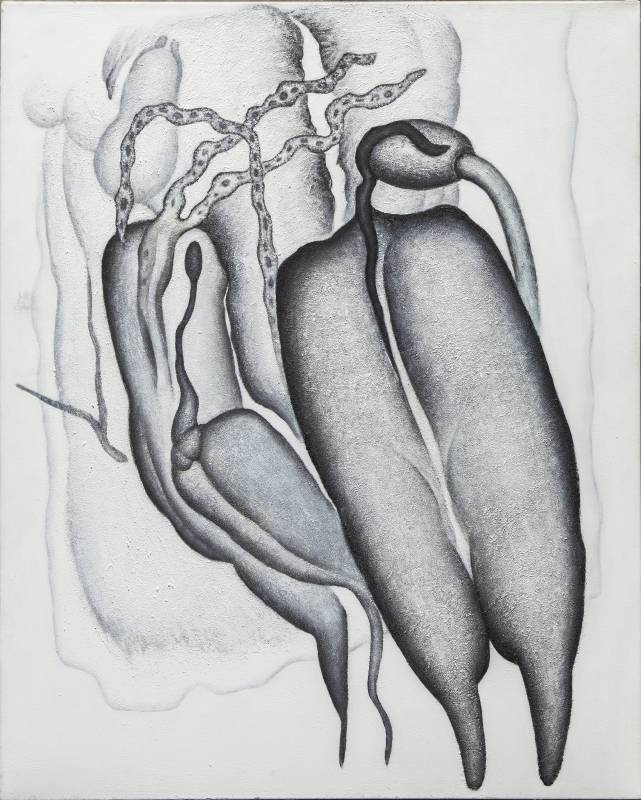

「大塊系列」將「台灣游蜉」裡對於微觀世界的凝視,打通大小之辨的區隔,意識跳脫人的意識與人的歷史記憶,融入了對土地的記憶、對海洋的記憶、對大自然的共同體記憶。在「台灣游蜉」不再經由「面容」所顯現的「面對面」主體之間的相遇感通,而是當觀者凝視畫作,想像自己成為花蕊、成為DNA的基因相傳的物種記憶(《子宮花》、《伸游》、《跳躍的生命》)。

至大無外,至小無內。肉體的每一部份都可以成為和「我」(藝術家/觀者)面對面的主體,每一根腳指頭,每一個器官部位,都曾被尊卑地差別對待(《大姆哥的世界》)。身體的器官部位不只是身體的器官部位,也是待人處事的「出頭」(《生生不息》)或行遍天下的大腳(《振衣千仞崗,濯足萬里流》),也作為頂天立地的豐收根基(《豐收》、《下凡虎甘入紅塵》),彎下倨傲的身軀,從審視自己的雙足開始,甚至學習被污染 。巨大踏實的腳掌,是多少投機短視、「違章建築」心態者,溫柔卻犀利的提醒。

《鯨紋傳奇》是一幅彷彿將多種生命體的前世今生來世,都一起呈現的蒙太奇。這裡頭的相對非線性時空的速度,不再是單一人類移民史,而是更多物種生命體的野性時空流轉,千萬年於一瞬間的時空意識速度。

《鯨紋傳奇》像一雙從藝術家與觀者的人類之眼,將過去、現在、未來打通,從台江內海所放射出去的興亡盛衰圖像。這些對生命的凝視,讓觀者不只在看自然科學的生物演化史,而是「我」作為曾經是魚、樹、山、河的殘骸,經歷了殘酷的物種競爭興亡,「我」如何被消滅,又如何再生,生命故事的想像或幻境,讓人的意識有了致廣大而盡精微、跨越現實世界的靈性感應,方生方死,方死方生,渺小,卻是無限宇宙穿梭時空的縮影。

《萌》是方生方死的第一人稱現場的剎那,「我」正在死,「我」也正在生。正在燃燒的「我」,有一個「我」是蓄積了千百年能量的野性,在幽冥中等候天光召喚,準備破繭,開始釘根。另一個「我」則是已經照耀天地千百年了,完成了這一輪生命的興衰,即將返回創生的根源安眠,準備進入下一輪萬物資始的變身。觀畫的這一瞬間,觀者的「我」彷彿也一起經歷了多少生命在土裡腐爛死去、等候新生。這是一首歡送生命、迎接生命,穿透生死的頌歌。

如果說《鯨紋傳奇》是長鏡頭,那《種源》是特寫鏡頭,不同物種同時轉世的、同時誕生的靈命交流剎那,掙扎、競爭、抉擇、釋放。鄭建昌沒有使用任何台灣民間的形上宗教象徵,但是他卻精準地傳達出自八零年代迄今,台灣蓬勃的靈性運動所關切的靈魂解脫與救度。在工業社會疏離又禍福無常的關係中,對於人與人之外、不斷死於非命的過往靈魂的慰藉與救度。這些過往的靈體與魂身,透過藝術家所開啟的視覺現場,讓祂們顯靈現世。

作為曾經存在,又再度被辨認出來的靈魂尊嚴,無須再以過去血淋淋的殘身現世,無須再現因暴力離世的憤恨,以不垢不淨之姿,以無智也無得之形,穿梭漫漫被蔑視、被定罪、被污名化的塵世時空,化身在剛要萌芽的初始,還分不清哪一種物種的根源。這種「自我」超越,並非要逃避不斷發生的對人、對自然眾生暴力對待的現實環境,而是提醒觀者,從同體大悲,到付出行動、面對暴力的勇氣。

9.聖像無邊

在追求強烈感官刺激、嘲弄、批判、摧毀的當代藝術風潮裡,鄭建昌的美學堅持「土氣(khùi)」的揭露,釘根中的野性,總是帶有從生命根源發出的呼吸與生機,從「土氣(khùi)」長出去嬉遊戲耍。正如尼采所言:一棵樹要長得更高,接受更多的光明,那麼它的根就必須更深入黑暗。這種對於釘根與野性的貫徹,是要耗盡一輩子的持守,堅毅地面對自身的心靈暗夜,以及面對時代的動盪晦暗。

心靈暗夜或闃黑時代裡的發光體、金剛體,是有容乃大,還是壓力鍋要爆炸的前兆?或者意志力的長期激烈決戰?在《持守》、《堅毅》的畫面上,聖徒或叛徒,神性或魔性,彷彿兩種自我的「面容」,在同一具形體裡恆久的交戰。畫面邊緣兩翼,是成為天使的加冕,還是失去羽翼的棄守、還是加入更多不可知「他者」的同行?這些已經與尚未現身的「聖像」系列,是直指心性與靈魂的視覺啟示錄。

這種由釘根與野性合體的「土氣」,所放射出來的視覺神學,讓鄭建昌的圖像指向每一個觀者的「我」,透過「我」的被感召,來完成一項只有「我」才能和宇宙眾生共同完成的任務,個別的「一」與「整體」之間的承諾。

這樣的觀看體驗,讓觀者在純粹的藝術展場凝視時,彷彿進入個人內在默想的氛圍。這種內化的美感體驗,讓早已身心分離的現代人,得以重新從現實物質世界抽離出來,感受到氣韻生動的身體感。「靈光」是「面容」的再度變貌,紅花綠芽也長在臉軸的身體小宇宙,「靈光系列」繼續讓想像力騰雲駕霧,可以搞怪、可以默想(《靈光- -紅花樹》、《靈光--經過》)。

身體是上帝的殿,身體不只是人的身體,而是天地宇宙與「我」合一的靈台。這時,視覺圖像彷彿成為一種通道,靈魂透過視覺圖像的引領,讓身體的感官透過一呼一吸之間,進入「窮神變,測幽冥」。返回孩童、返回好奇、返回遊戲,甚至進出網路虛實(《道》)。

鄭建昌說:抗拒不了騰雲駕霧的刺激,遊戲的地點就在最高的那朵雲吧 ,在《雲端追追追》的高峰跟斗雲上嬉玩,也在《黑山白水之際》的生死輪迴遊戲,在意識要進入下一場輪迴的生命接力的意識螺旋邊境,在宛若聖像畫的《持守》和《堅毅》的貌似未完成、無邊無際的「大塊」形體邊緣,體驗聖像無邊。畫面兩側宛若翅膀、又像另一座尚未現身新聖像。曖曖內含光或者處身暗黑時代,忍耐即將到極限,快爆炸的臨界。

2016年到2017年鄭建昌的四幅「聖像」系列,對於基督宗教的信仰美德、莊子的天地同遊、生死同源、當代公仔廣告看板的拼裝體,展現出宛如聖像無邊的崇高、良善、暗黑、嬉遊、任性、詭譎的多重意義放射。在《希望》與《豐收》的圖像裡,我們看到巨型少年公仔頭上彷彿騰雲駕霧。這幾幅聖像乍看像巍峨石窟的佛雕,但細看卻像銜接《雲端追追追》的全景。

觀者的視線在頂天立地聖像邊緣騰雲駕霧,像是駕著跟斗雲的孫悟空。聖像彷彿無邊無際,還在成形中。人形線條在巨像的形體邊緣,渺如螻蟻。只是,再看看畫面上突兀的電腦螢幕記號,卻又好像提示觀者,這也可能只是在電腦螢幕上,來來去去眾多虛擬畫面之一而已,如夢亦如幻。

聖像無邊,希望、豐收、堅毅、持守…鄭建昌的聖像系列是現在進行式,既像頂天立地、又似悠遊電腦虛實。這些聖像彷彿人對人的自我超越,也像是人意識到無限的自然、道、天地宇宙的浩瀚。但也可能是更強大的權力意志的彰顯,聖像無邊,不再只是像人一般的聖像,而是大自然的道成肉身。或者,不再只是親眼目睹,凝視的也只是電腦虛擬媒介的螢幕。誰是聖像呢?鄭建昌視覺美學的超越性與實用性,不只是獻給現在到未來的藝術愛好者,也同時獻給古往今來的靈性探索者。