藝時代畫廊:【花間恁偶過.竹影閒錯落】談陳正隆「墨禪園林」的創作觀

2018-11-13|撰文者:國立台灣師範大學美術系教授 白適銘

進入一九六○年代之後,藉由「國畫現代化」運動的持續推展,「現代水墨」應運而生,不僅為戰後台灣水墨繪畫帶來全新發展可能、創造具現代感的藝術風貌,更對存續逾千年的中國傳統繪畫造成滔天巨浪般的衝擊,終結民初以來國畫改革論爭未竟的文化事業,開拓邁入二十一世紀的具體方向,並成為華人現代繪畫史中最具時代意義的一大里程碑。

「現代水墨」的形成與崛起,代表新舊文化消長過程中,建構中國繪畫現代文化身分的重要實驗,同時也提供其進入世界美術體系的可能策略,具有複雜的時空因素。換句話說,水墨現代化所面臨的問題,一方面是在空間上所產生的東西衝突,另一方面則是在時間上所產生的古今變異,在彼此的交織作用下,形塑其現代形式、觀念、內涵及文化性格。時空雙重因素的影響雖然至關重要,然而,對戰後台灣複雜多變的政治環境來說,「現代水墨」並非單純的藝術變革問題,更與因應國土分裂、尋求國際連結及鞏固國族意識等息息相關。亦即,在戰後初期以來反共、抗日、聯美等熱潮未減的時代背景中,被刻意塑造出來的結果。不論是「新與舊」、「傳統與現代」、「西方與東方」、「外來與本土」等種種戰後文化論爭的焦點,莫不與此有關。然而,「現代水墨」發展至今已歷半世紀之久,其歷史成就雖廣為贊同,然而,如何因應西方藝術在形式、媒材及觀念上日新月異的更迭變遷、全球化觀念的流行普及,以及土地實踐、在地化等需求等等,已成為其存續關鍵。現代水墨畫家楚戈早在一九六○年代即提出:「如何從傳統中吸取養分,接受世界新的思潮,成為自己的特色,這是當前的藝術家最重要的課題」 等觀點,調和上述二元對立並加入個人風格,可謂「現代水墨」成立以來的基本信念及實踐方針。

然而,看似得以解決傳統繪畫積弊的以上說法,其實過度極端化的結果,反而容易造成雙重喪失,招致不中不西、殖民混血的譏評。 在所有的攻防策略之中,不論孰是孰非,融合東西已成最大共識,解決新舊衝突更有賴回歸藝術本質的探討。楚戈所謂:在今日,抽象和具象再也不重要了,甚至於新與舊也是一樣,藝術沒有新舊,只有好壞分,好的,雖萬古而長新。……它(創作)將超越我們的肉體,永遠的生存,這便是藝術之真性。 的說法,代表一種跨越政治藩籬、國族意識的積極思想,認為藝術本質在於超越肉體、追求永恆及表露真性,為部分空在造型、媒材及技法上尋路打轉的做法,找到解套方法,同時提出充實水墨畫現代精神內涵的具體建議。楚戈的論述,強調古、今、中、外與畫家「自我」互為主體的關係,藝術應超越有形物質,追求或表現性靈本質,故而不須拘執抽象或具象,新與舊、傳統與現代、西方與東方、外來與本土不再對立。更言之,藝術的現代化,即代表一種由外而內、探尋自我的本質化過程。故而,「現代水墨」應該是具備跨越地域、時間、種族等藩籬的跨界文化載體。

陳正隆,戩穀現代畫會創會會長,師承彩墨畫家白丰中,為楚戈再傳弟子。三代之間雖脈絡相承,畫風卻各異其趣,顯示現代水墨在因應各種變局的過程中,逐漸走向以「自我」意識為創作主體的共通趨勢。然而,作為一位現代水墨畫家,繼承及面對的,並非只是在形式或技法上如何展現現代性、現代文化特質等問題,隨著當代社會去除邊界概念的傳佈及影響,建構具跨文化溝通能力、語彙的藝術觀及實踐手法,實更為重要。尋找融合傳統與世界的可能方法,已成為戰後水墨發展三個世代之間的交集;造型、媒材及技法無關優劣,純為個人的主觀選擇而已。於此,不論創作者如何與外部環境產生連結、進行回應,在水墨作品中表現何種「藝術真性」,反映何種自我意識、主體認知,已成為最重要的課題。藝術的存在,不外乎營造一種跨越時空的美學價值,超越有限的生命,同時成為時代見證及人類精神文化遺產而已。然而,對一個水墨創作者而言,「藝術真性」究竟所指何意?從字面上來說,似乎得以詮釋為一種超脫、直觀而純粹的本性表露,接近悟與化的禪修境界。然而,「真性說」的創作觀與佛師禪修畢竟有別,只能說過程類似,意即創作者對自我心性、本質的內在探索,或者是一種發現本心、認識自我的過程。

作為一位現代水墨畫家,陳正隆如何回應上述問題?事實上,早在習畫之初,他已悄然將水墨畫啟蒙老師 林煒鎮的座右銘「美化人生、淨化心靈」,視為自己創作上的精神引導、志業目標,認為這八個字「確實是我創作的『初心』,也成為我人生的『皈依處』」 (1982),不獨獨善其身,亦能兼善天下,必在日後的自我開創中悉心實踐、劍及履及。「初心」與「皈依」,象徵一種生命意識的有機循環、起點與終點的同在同一,就東方哲學來說,生命的起點與終點並非對立,而是銜接,故而,花開蒂落、日昇月落為宇宙常理,超脫暫時的物質框限,才能獲得恆久的精神自由。八字訣,不僅成為陳正隆水墨創作的日課常綱、時時記誦亦復處處吟味的「禪修」偈語,更是其反映個人「藝術真性」的具體表徵。在美、善之外,回歸本真,最終藉以走向漸頓並修、物我化一的生命境界。此外,從實際的創作角度來說,經年之間,他深居簡出,靜觀默思,居家四周遍植青竹,在日月交替、光影徘徊及時序更迭之間,彷若進入王維「獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯;深林人不知,明月來相照」(〈竹里館〉)的空靈畫境。「獨坐」與「不知」代表面對內在的孤寂,「長嘯」、「相照」則為尋求外部的回應,同時象徵此種相契過程中的人我關係。

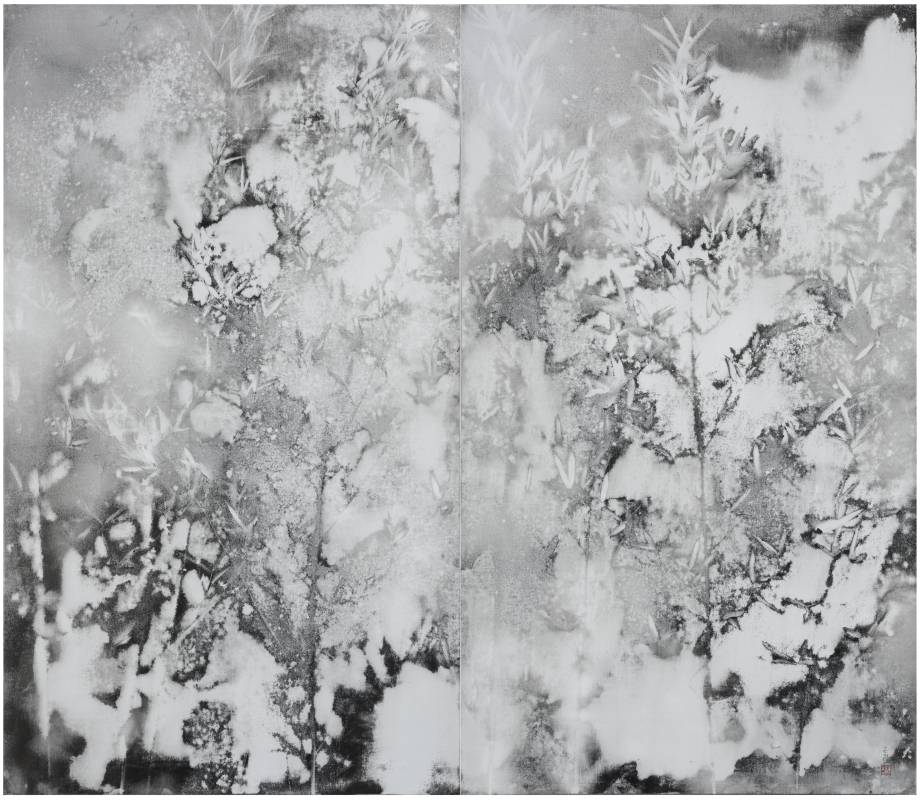

在此種「以畫為禪」的「心契」、「觀悟」過程中,「竹影系列」應運而生。「竹影系列」的表現手法,雖來自宋代以降文人畫中的墨竹傳統,然在這些以自己的心契、觀悟對象—青竹—為表現主題的作品中,陳正隆並非墨守成規,而是刻意透過拓印、推滾、噴灑、皴擦、漬染等半自動性技法,超越古代文人僵化的筆墨觀念,迴避人為操作的過度介入,營造似有若無、似竹非竹的視覺意象。竹影幢幢、墨韻橫生的畫面,呈現一種既夢幻又真實的詩意情境,觀眾必須透過與層疊交錯的竹枝、空間的不斷對話,跨越似與不似、真與不真的理論辯證,最後忘卻竹與我的區別,才能體悟此種墨禪藝術的箇中三昧。對陳正隆這個世代的水墨畫家來說,傳統與現代、東方與西方、我者與他者等概念已無需對立,尋求溝通、跨越、包容與多元,已成為新的時代指標。換句話說,不論是傳統水墨強調的心與物、虛與實、形與似、情與景、藝與道,抑或是現代水墨探討的新與舊、抽象與具象、墨與彩等的區別,這些二元觀念既相剋又相生,孰主孰從,運用之妙,存乎一心。更確切地說,自由進出兩端,才是水墨畫由藝入道、跨越藩籬的精隨所在。「竹影」與其說是一種物理觀察的結果,毋寧更該是反映作者從獨坐、相照到心契、觀悟之修行成果,更接近禪學證悟的境地,總括來說,即是一種「水墨禪林」的內心縮影。

「竹影系列」之外,近年來,陳正隆在先前的單色創作基礎上,開始更為大膽地運用色彩,進入墨彩並用的全新階段,後者以「花園系列」為其代表。兩個系列之間,雖具有在觀念、形式或技法上的相近之處,然而,卻分別代表上述墨禪修行中全然不同的成果。如果我們說,「竹影系列」是作者孤寂修練過程中,追尋真性並藉以淨化心靈的一種行動反映,藉由最低限的墨色媒介,探討「空與無」的問題,接近出世的層次;那麼,「花園系列」則是將其經歷苦行思辨,肯定「有與生」的價值,對繁花似錦般的生命喜悅進行禮讚頌揚,以分享大眾、美化人生,屬於入世的範疇,彼此相關。「竹影系列」與「花園系列」雖有前後之分,卻無表裡之別,花作竹時竹亦花,色作墨時墨亦色。亦即,對陳正隆來說,現代水墨所應面對的,不再是築起意識或階級高牆,走入純粹以人為本位、以心為媒介,即能跨越物我界線,進入超脫、直觀而純粹的身心狀態。這些以居所角落中平易近人的植物花卉作為主題的水墨、彩墨作品,無異用來彰顯「一花一世界、一葉一菩提」的生命領悟,亦即藉由觀照自我、回應生命的手段,思考人的存在價值意義之所在、所繫。此時,我為萬物之體現,心為宇宙之映照,即物即心,我在物在,作者與觀眾雖分處不同時空、境遇,卻得以藉此靈犀點通的過程連結彼此。不論是竹影搖曳,抑或是花團錦簇,同樣象徵陳正隆在自我的身心修練過程中,無心偶過之下所發現的一座「墨禪園林」,在跳脫形質辯證、去除色墨邊界的竹林花圃中,建立自我與外部的全新關係,同時反映一種更為純淨、和諧與跨越的宇宙觀及自然觀。更重要的是,透過若有似無、形影不分及明暗交錯等的隱喻手法,直指人心,觀眾得以經由畫面的視覺或物象元素,穿梭於時間、空間及物質等不同維度之間,從有形走向無限,歷經一場宛若「逍遙遊」、「羽化」及「超脫自在」般宏大的精神旅行,最後進入縱橫自若、出入由心的絕妙境界。