國立臺灣藝術大學有章藝術博物館:【超日常:日常的疊加技術】

0000-00-00|撰文者:洪苟

超日常:日常的疊加技術

文/洪苟

非常感謝您,我們已經收到您回覆我們公司9月初招募之來函。

不幸地,我們很抱歉無法給您正面答覆。

然而,倘若您允許,我們會保留您的資料,如果未來有符合資格的置物空缺,我們一定會聯絡您。

懇請您接受,女士,先生,我們致上的最真切敬意。[1]

首先,得先討論的,是何謂日常?與日常是如何被感知的?第一個問題是日常的身份(identity)課題,而第二個問題則是日常的審美(感知)課題,但更關鍵的是,這兩個問題的關係是,唯有後者獲得釐清,前者才可能獲得確認;也就是唯有理解日常是如何被感知的,我們才有可能界定何謂日常。在此所欲陳述的,是所謂日常的樸素狀態,是日常尚不被感知的狀態,而「超日常」,不是超越這種日常的樸素狀態,而是如何去感知日常的眾多可能;或從日常的眾多可能感知中,讓日常獲得理解。因此,「超日常」不是「超越日常」,而是「超日常」就是「日常」,它是日常的被感知形式。

感知日常的有效方式,不是對日常進行再現。再現所提供的,頂多只是對日常的概念性詮釋,但概念是無法讓人對日常有何實際感知的,就像在沙漠中看到一口深井,但若匱乏取水的工具與方法,則看到井水是無任何意義的;所以真正的問題不僅是在於理解日常,而是感受日常的方法。感受日常的方法,不是抽離感受主體客觀化地看待日常,而是參與日常,是為日常進行疊加的動作。若樸素的日常是一片荒蕪的沙漠,那麼沙漠總是需要在人跡踩踏後,沙漠才開始獲得理解;這世界在我們都尚未降生前,就是沙漠,而我們每一個人親臨這世界,都是之於這世界的疊加,是這些疊家的總和,才有此刻我們所謂的日常。所以對日常的實際感知,是日常被疊加後的反應。如同紀錄片的拍攝,從未是任何事件的客觀紀錄,而是導演與其鏡頭疊加於事件後的結果。因此,疊加不是改變日常,而是讓日常獲得被真正感知的可能與代價。

得留意策展人張君懿為「超日常」所使用的英文名稱:Daily+。這明確地界定了此展無意於處理日常的再現課題,而是,作品如何作為一種日常的疊加。這是此展覽不同於臺灣當前展覽的政治正確之處,也就是說,此展覽既不是要作為當今日常內容的人類學式情蒐;也不企圖介入日常事件去進行任何社會改造;同時,更不是一個百無聊賴的參與式關係美學(relational aesthetics)活動;而是,它精確地指出藝術是種之於日常的疊加,日常唯有透過這種疊加才能現身。這一立場的差異,在當前廣泛地以「日常」做為主題的眾多展覽中,有其特殊之處,但這特殊性容易被忽略,於是乎,許多人仍戴著既定的慣性觀展濾鏡來觀看此展覽,因而也就失去了對其掌握的準確性,錯估了它的身份屬性與價值,因而無法覺知其所潛在的企圖。基於上述的澄清,我們才能真正理解策展人張君懿以下這段話:

「如此從日常衍異的超日常,不只停留在日常的再現或轉譯,也並非源於與日常之間的斷裂,而是藝術創作主體在不同的現實切面之間,經由對日常進行拆解與重構的各種藝術實踐而重返日常,並在重返之中揭示日常的原始獨特;透過與日常拉開距離,從此間的依附關係中尋獲參照點/可把握/可超越之處,以將日常化為可賴以創造的無窮資源;猶如於日常的內在輕劃出一道摺痕,讓日常的既有向度在微微轉向之際,指出陌生未知的他方,將日常帶向似近却遠之處,賦予它原本沒有的將來。」[2]

為何作品必須是日常的疊加?那正因為我們所相信的總是我們已知的,因此若相信只是一種已知的自我反芻,那麼也意味著我們無法再相信什麼。日常讓人麻木無感,不是因為日常中沒有生產什麼新的內容物,而是日常僅在我們已知的內容範圍裡,重複一些我們已能掌握的生產物件。這就是資本活動的詭計:它在已知裡進行無意義的產品區隔,但這些被區隔的產品無益於讓我們對日常有所感知,而是要讓我們對日常更形麻木。因此,唯有真正的疊加,才有可能打破產品區隔式的生產模式,才有可能跳脫麻木,才有可能對日常有所感。於是,真正的問題不在於相信,而是關涉到如何去理解無法相信的東西。這些無法相信的東西,必須是對日常的疊加,而非日常的再現,這就是藝術之所以為藝術的技術原則。由此,才有可能「將日常帶向似近却遠之處,賦予它原本沒有的將來。」

當們確認「超日常」是種之於日常的疊加技術後,不僅能幫助我們理解日常被感知方式,同時更掌握了作品的判讀方法。在此不是要將作品進行分類,好似分清楚它們各自再現了日常的哪個部分;這種理解作品的方式,就是上述所謂的產品區隔,而我們已經知道,那毫無意義。因此,在此判讀的重點,是去指認作品到底疊加於日常的是什麼?以及它們如何疊加。以下,就以此展覽中的十件作品為例,來看看藝術家以那些技術,為日常進行疊加。

1.「超日常」:作對的技術

若日常的樸素狀態,會因作品的疊加而被擾動;若作品關涉到如何去理解無法相信的東西,那麼藝術始終必須是與日常作對的姿態;藝術唯有跟日常作對,藝術在日常裡才有它實質的意義。

是的,藝術必須與日常作對,但我們總是如此地馴服於日常的慣習,那怕我們明知那不可信,或我們相當了然那表面可見之下的不可見,但我們始終沒有勇氣與其作對,或也不知道作對的方法,甚或懷疑為何要作對?所以,馴服於日常的約定俗成,也就失去了對日常的必要表態。

此次參展藝術家,2014年杜象獎(Marcel Duchamp Prize)得主朱利安・佩維厄(Julien PRÉVIEUX)的作品《非動機信》(Letters of Non-motivation,2000-2007)演繹了一種作對的辦法。關於求職廣告,有應徵經驗者都知道它的正確閱讀方式,必須對某些內容「視而不見」;而徵才者在書寫時,也必須對某些內容「言不及義」。因此,求職廣告之於應徵者與徵才者兩端,是以某種心照不宣的默契,被閱讀與書寫,而當應徵者將其履歷送出時,是對這種日常默契的臣服。這是一種多無聊的日常機制,但絕對不是唯一無聊的日常機制。日常機制弔詭地須仰賴如此眾多的「熵」(entropy),廢能,才能讓其順暢運作。《非動機信》一作,即是對這些「熵」的指認,藝術家與這些日常機制作對,讓其運作失去原有的順暢;讓這些日常機制「無言以對」,但又必須有所回應;於是乎,接下來回應的每一字句,都像是對這些日常機制自身的撻伐。

朱利安・佩維厄不僅批判了這些無聊的日常機制,也讓這些機制不得不地批判自身;徵才者必須得慎重書寫他們的回應,但又窘迫地無足夠的字彙進行該有的回應,於是,每一句話都因此對自身叛變,對自身充滿惡意。

2.「超日常」:去概念的技術

確實,日常語言的表面,多不可信。但這不可信不是為了隱瞞什麼,而是企圖讓日常在概念上展現平滑的樣貌。因此,日常表面事實上本是一種日常的概念化,人們概念化日常該有的樣貌,人們活在這種概念化的日常裡,因此失去了對真實該有的意識;這種概念化,是一種對現實的虛構。於是,何其弔詭地,當真實的日常現身,反倒顯得荒謬,人們總是懷疑真實,卻相信概念的虛構,因為概念總能填補真實的坑坑巴巴。但是,若「超日常」才是真的日常,那意味著「超日常」就是對日常的坑坑巴巴進行確認,它必須抵制日常的平滑假象,它必須是掉進靴子裡的小石子,讓走路因此而變得有些艱難,進而恢復了對走路的意識。

坑坑巴巴的日常,才是真實的日常。這就是艾曼紐・雷內(Emmanuelle LAINÉ )與班雅明・瓦倫薩(Benjamin VALENZA)的影像作品《隨時準備體驗藝術家的習癖?》(Ready to Try the Artists' Habits?2018)所欲展現的。影片裡女主角是眾多藝術現場工作者對藝術工作之日常表意的集合體,每一藝術工作者對於藝術工作之日常的表意,正表露著藝術體制的坑坑巴巴,許多藝術的理想,只在概念上存在,基本上不具備任何實際化的可能。本展覽的網站中對此件作品有如此介紹:

「她是一個不斷變化、無法定義之虛構女性身體,也是個寓意不定的寓言。」[3]

這身體是什麼?又寓言著什麼?她就是她的窘態,概念虛構的日常若實際現身,那怕是在藝術的領域裡,都是這種窘態。「超日常」在此,正是日常的窘態。

3.「超日常」:凝滯的技術

關於文字表意,文字自身必須退卻,其所乘載的意義才能現身;若文字頑固地凝滯於其自身,則任何表意都無法表達。《哈姆雷特》(Hamlet)第二幕的第二場正陳述了這一種凝滯於文字的困局。當御前大臣波洛紐斯(Polonius)問瘋狂的哈姆雷特在讀些什麼時,哈姆雷特裝瘋賣傻地回答說:

「字、字、字。」[4]

沒錯,哈姆雷特確認了文字的實際狀態,但正巧就是這種對文字實際狀態的確認,阻礙了文字所能釋放的意義。蔡宛璇的作品,《植與蕪》(Plant and Waste,2018)似乎正附議著哈姆雷特的閱讀手法。這件作品,是以實體的鉛字將蔡宛璇所書寫的詩句鑲嵌於展場的牆面上。以具備實存量體的鉛字,鑲嵌於牆上成為詩時,必然犯著讓它們無法在文字表意上退卻成詩意的代價。這是一種相互抵消的閱讀∕欣賞形式:我們越是欣賞這些鉛字,我們就越無法讀詩;而當我們順暢地讀詩時,我們必須忽視鉛字的物質事實。

無疑地,蔡宛璇使用鉛字這一媒介,有其特殊性。作為活字印刷的鉛字,它本是一種印刷上的過渡狀態,它是為了印於頁面上幾無實際重量的字句而存在的,它不是為了自身而存在。然而,於當前,活字印刷早已被電腦模擬製版所取代;換言之,它在當今的工業需求中,已失去了它原有的日常價值。但有意思的是,正是這種日常價值的失格,讓它從印刷的過渡中解放出來,成為其自身。就文字的表意機制與鉛字的工業價值雙重層面而言,《植與蕪》在其看似簡單的形式裡,蘊藏著相當複雜的動勢:它抵制著文字成為過去,讓文字不斷地回到當下;它讓活字印刷那曾實際過但不再實際的日常,有了新的日常身份。

日常的樸素狀態,總是大步向前邁進,對過往毫無留戀。日常因此,是退去的時刻,是對現在的告別,但卻是一種無告別意識的告別。在蔡宛璇的《植與蕪》中我們看到,所謂「超日常」,在此是種抵制事物退卻成為過往,讓其凝滯於當下的技術。因此,《植與蕪》這一「詩集」的真正詩意,不是仰賴物質事實的退卻,而是以物質事實於當下的臨在,與欲拉向過往的力量僵持,進而凝滯地顯露。

4.「超日常」:指認潛在的技術

無獨有偶,「超日常」作為退卻成為過往的凝滯方式在朱利安・佩維厄的另一件作品,《接下來該怎做?》(What Shall We Do Next? 2014)中也曾看到。或許,我們應該如此細緻區分,過往,意味著兩種日常:一是實際化但不再實際的日常;另一則是未曾在日常中實際化但曾是一種日常的可能性。蔡宛璇的《植與蕪》是前者;而朱利安・佩維厄的《接下來該怎做?》則是後者。

在《接下來該怎做?》中,提及了一些曾經被研發,但因某些因素而無法實際進入日常體系的電腦操作方式。朱利安・佩維厄在此似乎暗示了一個問題,那就是:若這些電腦操作方式有其實際化的可能,我們的日常會是什麼樣貌?可以確定的是,日常勢必會因此而有不同的樣貌;但同樣的,它也會同當前已被實際使用的滑鼠點擊與自然用戶界面(Natural user interface,NUI)等技術一般,以不同的方式宰制著我們。確實,日常意味著各種宰制的樣貌,因此所謂的「超日常」,或許不是一種脫離宰制的日常,而是以不同的日常之潛在的指認,理解我們當前的日常。

這是《接下來該怎做?》透過舞蹈所隱喻的事:我們當前的日常,這時間的尖點,原來曾有其它的可能,有了這些對其它潛藏可能性的指認,我們於是對當前的日常有了不同的理解。

5.「超日常」:體驗無限的技術

時空的體驗,確實主宰了我們對日常的理解。因此,藝術品歸根究柢,總是一種時空的體驗形式。而時間,需在空間中獲得可感知的形式,或說需在空間中有其參照位置,時間才能被體驗。我們繁瑣的日常內容,不就是在眾多的空間轉換中不斷地逝去!

在中文裡「宇」表意著空間的上下四方,而「宙」則是古往今來的時間之意。人的生命,因對空間與時間的使用相對有限,所以日常便在這些有限的時空裡相對放大,但若我們將空間軸與時間軸盡其所能地拉扯,讓它們朝向無限,那麼我們的日常便即刻地被平整化。這如同在太空中俯視著地球,無論我們日常內容中地表是多麼地崎嶇,在太空中它卻是如此地接近真圓(proper circle)的型態;又或是為何「大江東去」總會「浪濤盡」所有的一切?因為無限的時間也總會讓渺小的有限日常消失於無形。這確實就是「天地不仁」。

菲力絲・艾斯堤恩・多佛(Félicie d’ESTIENNE d’ORVES)的作品《光尺》(Light Standard,2016)即展現了日常因其朝向無限性而被平整化的狀態。在其一公尺的鋼尺上,是宇宙星體一年內與地球相對位置的變化,展現在我們眼前的方寸之間,是最為宏觀的日常,因此它們是「超日常」的日常。我們是平坦地平線的一部分,我們是宇宙的須臾片刻;雖然,我們眼前的日常是如此地崎嶇躊躇。

6.「超日常」:時空扭曲的技術

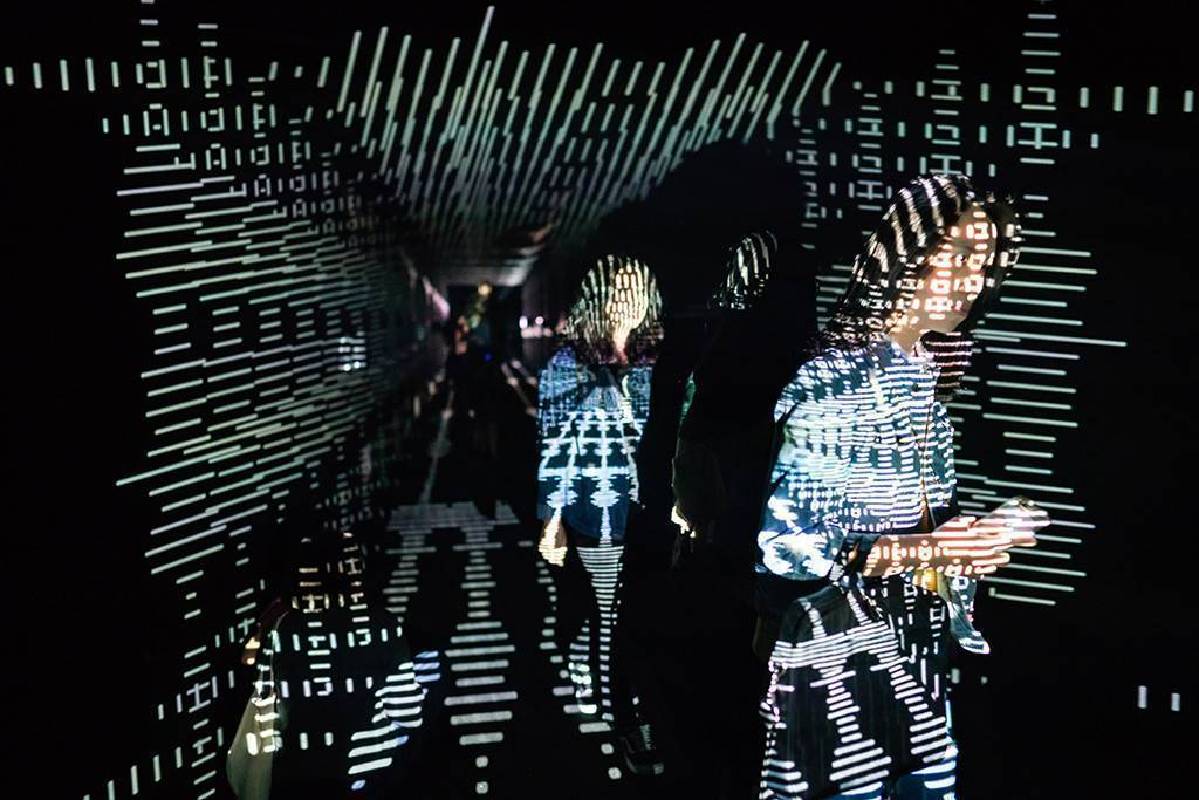

本次展覽的偕同策展人查理・卡克皮諾(Charles CARCOPINO)的《個人電腦音樂》(Personal Computer Music,2018)這件作品,是以作曲家馮索-厄德・瓊弗(François-Eudes Chanfrault's )的同名音樂作品為基底所創作的時空體驗性作品。此音樂作品據說是以音樂家對其自身臨終時刻的想像譜曲而成,而查理・卡克皮諾將其空間化成一個甬道,並以類似心電圖的投影配合著音樂節奏展示。

身臨其境,同樣距離的甬道,當我們以來回不同的方向行走於其間,我們會感受到每次行走的空間好似並不等距的錯覺。同時,因為空間上不等距的錯覺,也讓我們錯失了對時間的準確意識;忽快忽慢,時空在裡頭是騷動的。這事實上是我們的移動方向與那些狀似心電圖的連續律動線條的順向或逆向所致。這些線條的移動速度,很直觀地讓我們在空間參照上迷航了,再加上那音樂的節奏律動與我們身體移動的諧和差異,確實創造了一種相當扭曲的時空體驗,截然不同於甬道外的日常狀態。

時間的感知,需透過空間展現,但過於無疑的空間樣態,又讓我們失去了對時間的辨別意識,這是日常給我們的另一種麻痺機制。因此,從時空的無感中解放出來,顛頗地行動於時空之中,我們才能恢復對時空的感知。這是我們透過查理・卡克皮諾的《個人電腦音樂》所確認的日常詭計。

7.「超日常」:觀看著觀看自身的技術

時間與空間的關係若改變,對日常的體驗也會跟著改變。這是傑夫・帝森(Jeff DESOM)的《後窗》(Rear Window Loop,2010)所表現的核心課題。

這件「攤開」希區.考克(Alfred Hitchcock)之經典電影《後窗》(Rear Window,1954)的作品,事實上可說是電影這一藝術形式的後設性作品。希區.考克的古典蒙太奇手法,是導演以鏡頭走位的方式,帶領著觀眾以線性的邏輯體驗電影所要給我們的敘事樣貌。這既非全景,時間的展現形式也總是侷限,導演在此主宰著觀眾的感知內容。

這是一種仰賴時空宰制的技術,電影歸根究柢,皆是如此。而傑夫・帝森的《後窗》,透過對空間的攤展,與建立被攤展的空間中事物行進秩序的相互關係,重新賦予了觀眾對於影像理解的主宰權。同時,這一手法,也以特殊的方式回應了電影的基礎構成:那是一格又一格,對空間的修整所驅動的時間堆積。

原希區.考克的《後窗》,本就在描述著一種對日常的觀看技術,而傑夫・帝森的《後窗》,則同時是對日常的觀看技術以及對再製日常的日常(電影)的觀看技術。電影曾經是偷窺日常的「窗戶」之模擬,而這種對日常的偷窺也變成一種日常時,我們也需要有種更「後退」的視野,來窺見這一日常。「超日常」,是意識到任何窺見日常的方式都正疊加成一種新的日常之感知技術,一種對疊加的視野之視野,一種觀看著觀看自身的技術。

8.「超日常」:失速的技術

日常的所有一切,疾駛著,但因彼此等速,於是我們對速度毫無感覺。我們要如何感知日常的速度?只要讓某個環節失速,或者,讓它像是失速,我們就可看到日常的速度。

皮埃爾-倫特・卡西爾(Pierre-Laurent CASSIÈRE)的作品《片刻》(Moment,2018)大概就是做著這件事。這是一臺看似停止轉動,但風仍不斷鼓動的電扇。由於眼球所見(不動的扇葉)與皮膚所感(鼓動的風)失去了該有的連結;如同符徵(signifier)脫離了原有的符旨(signified),於是乎我們開始覺得可疑。但通常可疑的是風的源頭,而非不動的扇葉;因為我們是如此根深蒂固地相信「眼見為憑」;同時,它也再次論證,眼球是如此與概念強烈相關,所有透過眼睛的一切現象,都朝向概念的形構,而當一個概念形構完整時,它便屏蔽了各種其它感觀所獲得的訊息。這就是《片刻》一作對我們概念認知的挑戰,它為非視覺的感觀申覆,瓦解概念,還原身體。

《片刻》的詭計,不在它的機械運行方式,而是照耀顯現著它的光源。因為當光源的閃爍與風扇的轉動頻率呈現同步狀態時,扇葉不動的假象便出現。在此意義上,我們甚至可說這是件反動畫的作品。沒錯,動畫的使命就是要讓不動的東西動起來,這不是因為「動」是多麼有意思的事,而是「不動」的東西都太過於詭異。驅動事物「動」是一種讓事物趕上日常速度的執念;動畫於是總是在模仿日常的速度,而我們是多麼地懼怕失速!

9.「超日常」:搭臺的技術

賴志盛的作品《浮洲》(Drifting Sandbar,2018)一作,以展示空間中原始線路孔洞為支撐點,用鋼索懸吊起一面與展場地板同樣表面塗料的平臺。

對於日常的顯露,賴至盛的作品,常常出現兩種路數:首先,是就地取材,試著用一些場域原先所具有的元素,添加,或抹除什麼,進而激活這場域,讓場域某些曾被隱瞞的東西,變得可見。其次,讓觀眾進入,讓觀眾的身體與藝術家所創造的場域互動,讓觀眾在這場域中成為被觀看者,但也因觀眾的身體於這些場域中的活動,讓場域中另外一些被隱瞞得更深層的東西,也獲得可見性。換言之,就是透過場域制約身體,透過身體攤開場域。我總認為,賴志盛的創作與其說是要做些什麼給觀眾看(欣賞),倒不如說是做些什麼讓觀眾被看(欣賞)。他的作品總是在搭臺,進而讓某些日常在這些臺上被展示。

以《浮洲》一作為例,就再一次地演繹這兩種路數。第一步,是以建築原有的孔洞懸吊著平臺;第二步,是讓觀眾走在那平臺上。首先,這些孔洞的標定,事實上是對這棟建築原始狀態,也就是其曾作為居家建築的原始狀態的指認;而這原始狀態,因展覽的需求而被整修成一個標準展場時,被一定曾度隱瞞了,而賴志盛,讓這個被隱瞞的身份一定程度地現形。其次,由於觀眾踏在那平臺上的每一步,都正拉扯著這棟建築的某一部分,於是觀眾的介入活化了此建築。這像是掛勾掛在建築的皮肉上,於是,這棟建築就在觀眾拉扯的痛感中,活了起來。這事實上是以一種暴力的方式,驅動觀者的移情,讓無生命的建築被擬人化,進而破壞了因展覽而被重新裝修好的空間之平靜與死寂。

日常是個被展示的內容,而更有意思的是,對這內容的感知者(也就是觀眾)同時也是被感知的對象,觀眾是日常內容的一部分,他看著也被看。賴志盛的作品,常常同時在確認觀眾的這兩種身份。他創造了些他所謂的些微感性差異,讓觀眾踏上感知與被感知的舞臺,如同一隻無知而粗心的動物,因某處所散發的微弱肉味,踏上了被捕捉的陷阱。不就是如此,所有被捕捉的獵物,都曾是想捕捉獵物的野獸。

10.「超日常」:虛構的技術

最後,來討論駱以軍的《翻牆者》(Wall Climber,2018)一作之於本展覽的意義。我刻意將此一作品留在最後討論,有其明確的目的。一方面,我覺得有必要將《翻牆者》作為此展覽的前導地位取消,才有可能清楚地說明此作品的自主性。此外,也唯有將其前導地位取消,才能真正理解它與其它作品的綜合性關係。此作是在此展覽的初始,策展人張君懿邀請駱以軍以臺灣藝術大學的北區藝術聚落空間為主題,所特別創作的新作品。駱以軍如何書寫?他曾為這場域進行多少的田野?他與這場域曾有的日常,有多鄰近或多遙遠?從駱以軍所成書的內容而言,應該可以清楚地發現,這件作品與這場域曾有的樸素日常,在客觀事實上是遙遠的;但是,對這些樸素日常所曾潛在的感知內容上,這作品卻可能相當鄰近。

有必要釐清本文先前提的一個問題。在此曾論及概念化的日常往往是種虛構的日常,而這虛構的日常往往是平滑但失真的。不過,在此有必要說明的是,造成日常有了平滑假象者,是概念化,而非虛構。我之所以要累贅地解釋此事,是因為這關係了在此將要提及,本文所要敘述的最後一種「超日常」技術,那就是小說。

我們有必要理解小說的英文詞彙 fiction 一字所代表的意涵,這一字除了是小說的集合名詞外,本也涵蓋了「虛構」這一義涵;也就是說,小說就其本體而言,就是一種虛構的技術。日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎在他的自述作品《如何造就小說家如我》中曾指出:

「因此,我創作的作品中,特別是以和長子共生為主線的作品,自然是受了私小說的影響。但是,作為一個私小說家,那些應該排斥的理論意義上的虛構,卻被我充分加以利用。」[5]

這段話,是大江健三郎對其創作方法與立場的表態。他清楚地聲明,雖他的創作常以他與長子大江光的日常事件作為題材,但他的作品不同於單純作為「我」之如實紀錄的私小說文類,其中的關鍵,是大江健三郎必然會動用到虛構的技術。換言之,大江健三郎與他長子的日常,只是小說敘述的起點,而非小說敘述的終點,這一起點必然因虛構的行使而航向與樸素日常截然不同的方向。問題是,虛構的條件或動力哪裡來?這一部分事實上也是來自於其它日常,另一部分則是小說的內部邏輯。大江健三郎這一段談話,不僅表明了他的小說不是私小說,同時也暗指著任何私小說也不可能沒有虛構;因為看似原封不動的真實描述,也會因小說本身的形式身份,讓其截然不同於現實。所以,虛構不是想像之於現實遠近的問題,而是將客觀內容置於任何藝術形式中必然會發生的課題。駱以軍相當通曉這一道理。早在2008年他的作品《西夏旅館》就曾放膽地以此方法創作。有什麼比一個歷史上曾存在而不復在的國度,更能讓小說以其虛構的手法對其動手動腳?

此次展覽策展人張君懿所給出的展覽設想中,駱以軍的《翻牆者》一作佔有相關特殊的地位。各參展藝術家在構思作品的初期,除了獲得展覽場域的相關資料外,還拿到了駱以軍的《翻牆者》小說(中英文版)作為參照。這一策展手法,無疑地有其創造性。而根據策展人張君懿的說法,此次展覽共有23件作品是新作,2件是舊作新制。就此高比例的新作展出而言,代表著應該不是策展人以某個主題統包了一些跟展覽原本不具備因果關係的作品。那麼,究竟《翻牆者》小說在其他藝術家構思作品的先期,扮演著怎樣的角色?《翻牆者》之於其它參展作品,是否具備前作品(pre-work)的身份?就大部分作品的內容看來,皆有其相當的自主性,很難看出此小說之於它們的必然關係。此外,就算此小說確實具備前導地位,但就展覽展出現場的共時性狀態而言,觀眾應當以此小說作為展覽的「導言」來理解其它作品嗎?實際上是不需要也不可能。我想,問題的關鍵不在於駱以軍的小說是否真的是其它參展作品的前作品,而是當此小說在展覽中跟其它作品併置時,它之於展覽之裡與外的日常,產生了何種質變?事實上,就作品在實際展覽中的交互作用而言,應該不僅是《翻牆者》是其它作品的前作品,而是其它作品也可能同時具備之於《翻牆者》的前作品身份。任何展覽中,一件作品之於另一件作品的前與後,並非是創作時間上誰先誰後的問題,而是當以哪件作品為前提時,其它以此為前提的作品如何被理解。也就是說,任何作品,在一個策展的架構下,彼此總是作為彼此的潛在,彼此也激化了彼此的潛在。「超日常」這一狀態,不僅是各自作品疊加於日常而成,也是透過眾作品彼此間的相互交疊而有所可能。簡言之,「超日常」是靠著各別單一作品的縱向深度與眾作品交互而成的橫向廣度共謀震盪而成的日常。

以上,提出了《超日常》此一展覽的參展作品中我所捕捉到的十種之於日常的疊加技術。但是,必須說明的是,這不意味著對於日常的疊加,僅有這十種技術;同時,也不意味著這展覽裡只有這十件作品的疊加技術值得被討論;還有,任何作品都不見得僅有單一一種疊加技術,而是有涵蓋多種疊加計數的可能。因此,若有心力以疊加的技術概念去理解其它的作品,我相信每發現一個技術的疊加,都會不斷地改變此展覽的外部輪廓。而我之所以只寫十個而留下一些作品不談,一來是現實上篇幅的問題,二來是我也不想因寫盡了所有的作品,而讓在此的書寫有一種分類學的假象。因為那「寫盡」的假象,會讓人對此展覽有一種封閉性的誤解,好似所謂「超日常」只有這幾種,其它沒了。在此,有必要再次確認Daily+一詞所隱含的疊加意涵。日常,是靠著對日常的疊加而獲得對其自身的理解,所以「超日常」是理解日常的形式,每添加一種形式,都可能讓日常以截然不同的樣貌現形。

當代美學理論學者亞瑟‧丹托(Arthu Danto,1924-2013)曾提出風格矩陣(style matrix)[6]的概念來解釋藝術風格的添加之於「藝術世界」(the artworld)的動態性變化。這可歸納出一個公式:2n+1-2n 。這公式裡的n是指既定的風格數量,而2則是風格的正與反(如抽象與非抽象;表現與非表現;自動與非自動技法…),因此,每出現一種風格,不是只增加一種風格數量,而是激增了2n+1-2n種。這是「藝術世界」的內部動態,這內部動態充分地說明藝術是以這種疊加的方式獲得對自身的理解。而若回到此展覽的命題「超日常」。在此可以說,「超日常世界」,就是「藝術世界」,而無論是「超日常世界」或「藝術世界」,其之於樸素日常,總是一種觀看樸素日常自身的視野。由此,藝術之於日常,不是一種可有可無或行有餘力而做的事。與其將藝術解釋為日常的「剩餘」(surplus),本文更傾向視藝術為日常的「多餘」(plus)。藝術是一種之於日常的「多餘」技術,它確實是樸素日常原先所沒有或不需要的東西,但正因為這一種之於日常的「多餘」技術的存在,才能讓樸素日常獲得理解;並且這種理解,並非只是概念上的工作,而是日常的生存狀態透過身體的介入所獲得的感官上的新感知。這就是張君懿所說:「讓日常的既有向度在微微轉向之際,指出陌生未知的他方,將日常帶向似近却遠之處,賦予它原本沒有的將來。」

[1]參見朱利安・佩維厄(Julien PRÉVIEUX)的作品《非動機信》(Letters of Non-motivation,2000-2007)的其中一則回函。

[2] 參見《超日常》的策展理念。

https://biennale.sense-info.co/tw/home#curatorial-discourse

[3]參見《超日常》的作品介紹。

https://biennale.sense-info.co/tw/p/12/emmanuelle-laine-benjamin-valenza

[4] 參見:Shakepeare, William, Hamlet: Prince of Denmark, Cambridge: Cambridge University, 1999, p.158-159(Hamlet, Act 2, scene 2) 原文如下:

Polonius: What do you read, my lord?

Hamlet: Words, words, words.

攝影/劉薳粲