印象畫廊:【曾海文 / 繪畫之道】發表於1997北美館回顧展

2019-02-16|撰文者:菲利浦.庫都基

曾海文-繪畫之道

菲利浦.庫都基

老子曰:「知常容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,沒身不殆。」

1991年曾海文逝世後,摩納哥海洋生態博物館(Musée Océangraphique de Monaco)於1996年10月至1997年2月爲其舉辦了第一個作品回顧展。本展覽之目的是希望藉由能展現近代中華文化傑出表現之一的曾海文先生之作品來向法國民衆闡述其主要特質。

此次於台北市立美術館所舉辦的曾海文作品回顧展(1996-1997)則是摒除了闡明中華文化的想法。取而代之的是介紹曾先生之一生及其在近代中國繪畫傳奇的發展上所佔的地位。

曾海文於西元1927年出生於廈門,其家族最早來自福建省惠安縣富三島的小村莊。身爲家中的長子,隨其祖父曾嚴學寫書法,並經祖父的帶領,藉由繪畫首次感受到自然之美。北迴歸線經過的廈門,曾是個陽光普照、充滿綠意及平和的小島,位於海天之間的山岳,微風總能安撫暴風雨,日子隨著中國傳統曆法的節奏及船隻的往來而流逝。鴉片戰爭後,廈門成爲中國對外開放的商業港口之一,因此當地的居民頗受外國的影響,但香港成爲中國對外之門後,廈門島即進入半睡眠狀態。

1930年的廈門仍是以捕魚、船舶製造及海上貿易爲其維持生存之主要來源。島民常至當時由日本統治的福爾摩莎(台灣)探望家人或從事買賣。幼年的曾海文也曾多次陪伴父親過海來台。當時每個人都有遠房親戚或兄弟在世界上的某個地方「賺大錢」,就地理位置而言,北京對福建來說是遠了點,於是福建人大多轉往國外發展。

西元1937年,由於盧溝橋事變及隨之爆發的對日抗戰,曾海文的父親帶著全家遷至越南,並定居於西貢的中國城丘隆(Cholon)。這次的遷徙即成爲曾海文的第一個長程旅行。三十年後,在寫給弟弟的信中道出:「我記得幾件關於童年的事,我似乎經常在人群中走失,而我的體內無疑地存有某物將我帶向未知之事。而對於大部分的人而言安全感是相當重要的,對我而言則似乎不是那麼重要。」

抵達越南後,曾海文就在「南方中國社區學校」註冊。學校的合唱團不只是表演歌曲來榮耀祖先,並爲籌措中國軍隊的裝備舉辦募款活動。1938年時,學生們演出了一齣敘述上海淪陷時,國民黨死守四行倉庫的故事──「八百壯士」。曾海文飾演其中帶著獨自潛入日軍陣營爲國軍帶來國旗的英勇女童軍,他的同學們都還記得他美妙的高音、及當晚來參加晚會的學生家長在感受到對祖國一致的愛時所給與的掌聲。然而,這股熱情隨即因日軍的節節勝利而冷卻,越南的中國城不久之後就淪爲危險之地,學校也就遷至郊區。

曾海文在學校依舊保持優秀的成績,他原就會說法文,此時並且開始學習日文。亦由於他對學業的喜好,同伴們暱稱他爲「孔子」。因哮喘之故,他從不參加體育活動,並較喜歡在個名爲明金(Ming Qing)的女孩子陪同下,將時間消磨在閱讀各式各樣主題的書籍上。1942年時,在一次空襲中,明金在穿越運河時不幸溺斃,曾海文深受此一事件的影響,並就此成爲一孤僻但好學的青少年。爲了要一個月只回家一次,曾海文於1943年進入法國中學成爲寄宿生。他父親的事業相當成功,但對於自己的未來,他和家人已有不同的期望。當時他已開始畫一些風景或肖像的素描。在他簽名的法漢字典中,則用紅筆畫下畫家、繪畫等詞語。

對於家中的長子,遺傳了和有些不切實際的祖父一般,對繪畫的嗜好,曾海文的父母並不贊同。從商的他們非常希望其兒子光耀家名,並成爲醫生或會計師。之後,他才能將繪畫當成消遣。 其父親的一個同事提議替他娶親來使他安定下來,並同意給他50,000越幣,如果他能在家裡的店面工作一年。在孝心的驅使下,曾海文接受了這項提議,但一年過去後,這位長輩並沒有達成當初的協議。於是,他即表明想赴法國深造的意圖,並得到一位教授的支持,建議將其送到大城市深造。在遭到父親斷然的拒絶下,他開始不吃不喝,經過十天無言的絶食後,終於得以如願出國,但條件是前往法國學醫之後得再回到國內。

曾海文想要看看法國圖書館裡書中所記載的世界。由於其他的中華團體散落在亞洲各處,丘隆延續儒家所遵循之社會秩序的傳統:即熱情的表現代表災禍,而未知陌生的事物則象徵危險。曾海文也想要光耀門楣,但並非經由從商之途。他總是比較敏感,比較神秘,與其他的青少年不同,但只要遇上外國人,便會馬上掏出筆記本,向其提出一些有關遠方國家的問題。 藉由閱讀,他深刻地體會到道家爲達到和諧而對個人主義的探討及對四樞德──勇、義、智、節之追求的哲學思想。對此我們必須懂得辨別道教或其宗教儀式之道家的哲學思想,適用於個人的追求。在曾海文所處的團體中,他似乎是古怪、離經叛道的,然而從未被隔離。

「道」這個中國字有多層涵意並暗示了方向、路徑、選擇及起源等的意思。曾海文當然並沒有將生活態度概念化,事實上,他也從不如此,但終其一生,他無不保有「生而不有,爲而不恃」的道家思想。既非叛逆亦非保守,只是漠不關心、輕鬆地離開越南,並於1948年抵達巴黎。當時的法國,有一群畫家主張「新寫實」,探討的是抽象派所能爲我們的想像力帶來的自由,以及無生命靜物再生的變形。風景和抒情詩讓觀者的眼睛爲之一亮。時値1952年,曾海文決定成爲藝術家時,在家書中提道:「我決定將繪畫當作我的終身志業,其他一切都可捨棄…我想您大抵難以接受我的這個選擇…創作實非易事,是非常嚴肅的,不該只爲成功才投入…首先應該爲自己而做,之後才爲他人…我的生活簡樸單純,我並不想放棄。」

自1950年起,曾海文以寫生和透視的手法來畫人像、風景及靜物油畫。由於他的書法技巧與觀察天賦,使得他很快便能掌握扁平畫筆的技巧以及西方的構圖法。很自然地,旋即在自己的世界中找到屬於他的題材。自畫像與貓」(L'autoportrait au chat)顯現畫家和他的同伴間密切的關係下所展現出的一種和諧。曾海文注視著倚在一堵牆或紅畫布的自己,衣服並沾染了顏色。其雄健的線條和突出的風格將場景提升到主題之外,另一幾近具象徵性的層次。而其俐落、出其不意毫不考慮眞實比例的手法,近來更有將這幅作品與巴爾蒂斯(Balthus)及謝維雪夫(Chevicheff)的作品間產生一些聯想的評論。「室內鏡子」(Intérieur-miroir)畫的是曾海文當時住的房間。我們可以看見陳列在壁爐上的東西及花瓶,此外還有一些後來分別成爲其他作品主題的物件。在他這面鏡子前,空間變大了,畫家是透明的,旁邊還有一件尚在進行中的紅色畫布。

「靜物與玫瑰」(Nature-morte á la rose)更是經多方的揣摩,可稱得上是他在本階段的探索中具有象徵性的例證。水果的色彩和中國筆墨勾勒出的柿子之線條互相對應,如同一場賭注,而玫瑰和她的刺則觀察著這個面對面的邂逅。「墨」位居畫面的中心位置,我們可自作品的上方及左下角看到兩個突兀的長方形色塊,用來強調畫面的連續性。1955年時,他爲最要好的朋友雷蒙、奧迪先生畫了一幅肖像。他們是在東方語言學校相識。畫中的主角面對著一幅國畫坐在沙發中閱讀,完全地被所閱讀之書籍吸引,主人翁呈現出完全象徵性的平靜,卻被含有霧氣的太陽而照亮的畫中山脈所打斷。藉由這件作品,曾海文表現出持續一生之友誼所帶來的平和與寧靜。曾海文常常旅行,並曾參加索爾邦劇團(Théâtre Antique de la Sorbonne)的演出。他渴望發掘新事物及與人結識。

50年代末期,他曾在美國待了好幾個月,同時也發現了美國一些新畫家的作品,其中有些畫家堅持藝術家的心靈必須有所演變。他並且觀察到在大西洋兩岸,無論在創新與基本之間、動作與本能之間、或時間觀念及繪畫之道之間,都有著清楚的呼應並探求超越表象之外的眞實。藝術家不再只是隨著直線式、不斷前進的歷史洪流而作畫,他們必須證明自己所創作的是藝術。曾海文不畫特意擺出的姿勢,他畫的是生活的藝術,其手法即是石濤的「無法」。

60年代是曾海文發展的關鍵時期。他一方面吸收西方的畫風,另一方面也致力將每一次嘗試的結果發展成自己的風格,爾後他則只將符合自我內在本質及解決對立的部分保留下來。

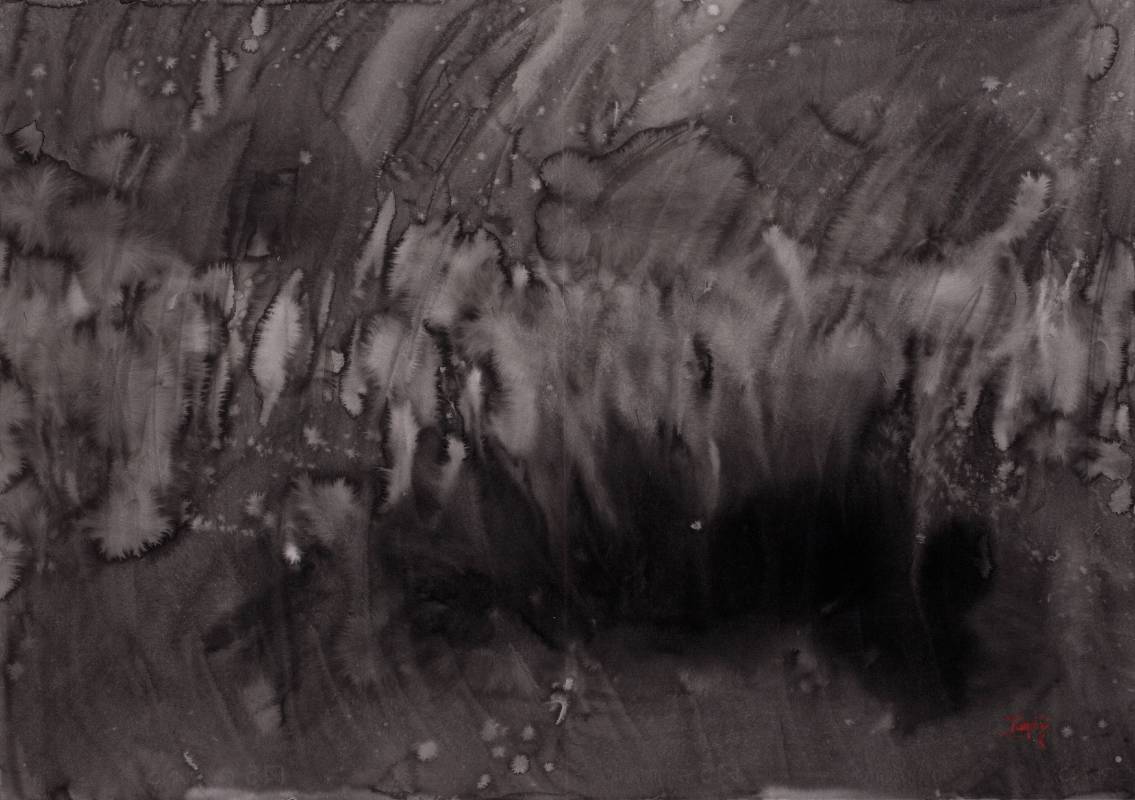

「故鄉的土地」(Terre natale)有屬於禪畫雄渾簡潔的意境,他的水墨即源於此。他對自己的想法深具信心,不只是生活在其中,全心投入對「道」的探索,認爲「道」這個「過程」與最終的目的同等重要。他的簽名果斷、典雅而有力,結合了羅馬字母及中國文字,神形兼備。她代表的是眞實的存在。

曾海文業也利用報紙來畫些小幅的油畫,這些下筆迅具傳統隱喻的作品,掌握了水墨那股稍縱即逝的瞬間。畫中強調的是風景和人在大自然中的渺小。這些作品的特色是力道和宏大。此外,還有一些水彩畫,是他對福建沿海及廈門島的思鄉之作。對其而言,這個島嶼自成天地,代表著宇宙。同時也是在時間的河流裡翻騰之美的範例。 1965年前後,曾海文將作品的重心放在風景與符號方面,並擴展他的題材。他越來越常在紙上用水墨作畫,並且採用不同尺寸的聯屏形式。其仍畫快筆油畫,像是幾幅以花爲題材的作品,這與越來越受重視的水墨並不背道而馳。

初見時,水墨與黑白攝影有著某些相同的特質,它跨越時空,藉著我們的想像力爲無限的時空加上不同程度的色彩。

曾海文用毛筆傳動整個手部的動作,每一道線條都是經由親手、並紮實地滲入吸墨的紙中。他在一張桌上畫畫,有時完全反過來畫,並嘗試不同的紙張:木漿紙或棉紙,染色或白色,有紋理但通常是平滑的。他自己調墨汁,有時自己染紙。他拭乾某些區塊,運用勾勒上色法,在盈與空之間及空間的分配上使作品延伸,進而超出紙張之外。在技巧之外,他還重拾一種古典的觀念即:狂熱與不設防才是最好的藝術態度,而一幅畫或一幅書法中偶現的意外或斑點則是生命動力的表現。

在70年代初期,他完成的兩幅聯屏:「黑、白、紅」和「黑、藍、紅」即能充分地表現他在這個時期所追求之方向的範疇。

第一幅,具有節奏和對比,將回憶與現代結合。它主要是依據中國古代的數字學,特別是關於「三」這個數字。作品中的「三」是因聯屏的另外兩個部份而誕生,而事實上,其他所有的東西也因這個「三」而誕生。

第二幅則藉由書法中的符號創造其繪畫空間。在第一景可看到一些如草書般的黑色符號,之後出現藍色及紅色有時較結實的線條。我們常常迷失於解讀這些直覺性的符號文字。畫家在創作時恣意地把弄著他的情感,而作品也恣意地顛覆著觀衆的感情。

由這兩件作品可察覺要將曾海文的作品歸類是件多困難的事。西方的畫派都知道如何利用東方的影響,如同曾海文知道利用他自我條件下的自由來對自己的文化提出質疑,並尋求返璞歸眞的可能性。藝術家不停地使自己的生活多元化,時而爲一朶花,爲一風景,爲一個島嶼或一場暴風雨折服。他的繪畫中暗喩性總比直接了當表現得多。曾海文本身亦如同紙上的渲染般透明。他引領我們發覺自己的道路,並學習「有所不言」。在一次訪問中,曾海文說過:「我的畫既非抽象亦非具象,它不描繪世界並意圖跨越意識的世界,來呈現與自然及其律動相關的新形式。我要將自己化爲自然的力量,並透過繪畫將之具體呈現。」

曾海文不但畫大型的聯屏畫,也畫小規格的水墨和水彩。這些作品都是下筆敏捷的符號,通常像是風景寫意但實際上並非以其爲創作主題。它們是一種印象日記,展現並陳示難以言傳之事。

其友人,生於1900年的中國詩人程章教授談到曾海文時就說「其是明暗法的大師,在水和墨之間、山色有無之際顯露。」

曾海文成全了智慧與超脫。他將「籠統」自個別中摒除,更自我地融入大自然及宇宙之中。他夢想能像莊子一樣幻化,而不知是夢到自己是一隻蝴蝶,抑或是一隻蝴蝶夢到自己是曾海文。

曾海文一生並不積極地經營他的繪畫生涯,有時甚至刻意避開成功,好似聲名會損害他的研究。今天我們終於可以對其永無止境地追求純正完美的作品作一評估,無疑地曾海文先生的作品是居中國近代繪畫之翹楚。

菲利浦.庫都基 台北,1997年6月