印象畫廊:【大玄玄社會—歷史日常/常陵】展覽論述

2019-05-28|撰文者:王焜生

初看常陵的繪畫內容似乎充滿能言善辯、荒唐、暴力或者是挑釁的危險,與過去熟悉他創作“肉山水”系列風格的觀眾拉開了極大的距離。但是再細究兩個系列的作品,不難發現,常陵的創作始終如一,即使在“肉山水”系列的作品,他早已經開始不斷的對於當前社會的現象提出種種質疑與挑戰,甚至是溫柔的控訴回應這個人類社會的種種荒誕。初始,他還是有點遲疑的,於是使用看似山水畫的中國元素將社會的荒謬現象鑲嵌在溫文儒雅的風景畫中,看似絕美的紅藍綠黃隱含的卻是人類的慾望出口,極具暴力的隱隱蠢動。

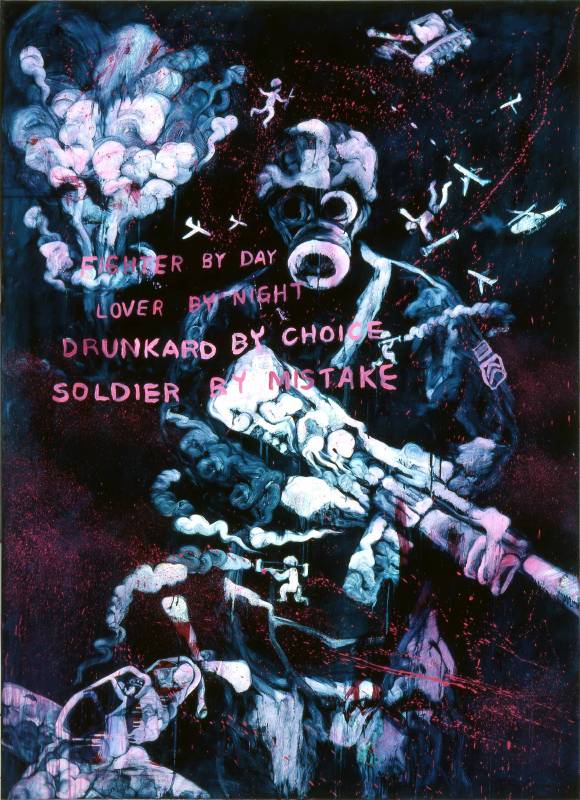

2013年的個展“大玄玄社會—百姓圖”開啓了新的創作風格,常陵以極具挑戰性的繪畫內容忠實呈現藝術家對社會觀察的種種面貌,他不再考慮過多色彩及形象的視覺舒適度,更從內在挖掘手感的真實性,透過更狂野的色彩與筆觸再現當代社會的種種人際疏離與對過去的緬懷。繪畫僅是創作的諸多方式之一,透過攝影他可以直接捕捉當下時光的流逝感,透過雕塑他可以再塑造出情緒的凝結,透過裝置他得以建構一個假想的玄虛之境用以回應他所觀察的社會。將近五年的時間裡,在悍圖社幾位藝術家創作的互相撞擊之下,常陵更大膽的透過他自己所創造的語彙來回映從當下到歷史的回顧,在時間的推移下找到新的平衡。 常陵|五花肉系列-肉兵器-雙管坦克|2007|油彩|112x145.5cm

常陵|五花肉系列-肉兵器-雙管坦克|2007|油彩|112x145.5cm

愛爾蘭劇作家貝特克(Samuel Beckett)在一次訪談中曾說:「藝術家當前的使命是在混沌之中找尋可以接納的形式」(To find a form that accommodates the mess, that is the task of the artist now)(註1)。觀察分析常陵近幾年的作品,顯現出如同人類文明進化一個狂暴的年代,將人類社會以大事記的方式框架于劇情的演出之中,人類生活被囚禁于幽閉恐懼急於找尋一個新的出路,但是在此之前,我們是否已經認清了自己的處境?透過每一件作品,像是面對每一個社會角落的現象,這些表面上談笑生風的燈紅酒綠背後,正潛藏着即將來襲的風暴,狂亂的筆觸與線條也隱隱然預示著寧靜之後的山雨。所以藝術家透過畫筆,一一呈現這些光怪陸離的人生奇景,透過這些畫面如同一面有一面的鏡子,不斷顯現在我們的眼前,逼視着無法逃脫的人生,充滿理性的殘酷但又具有包容的溫柔,不張狂的將這個社會現象用畫筆勾勒出淡淡的哀傷,而在其中觀察者似乎獲得了解脫與救贖。

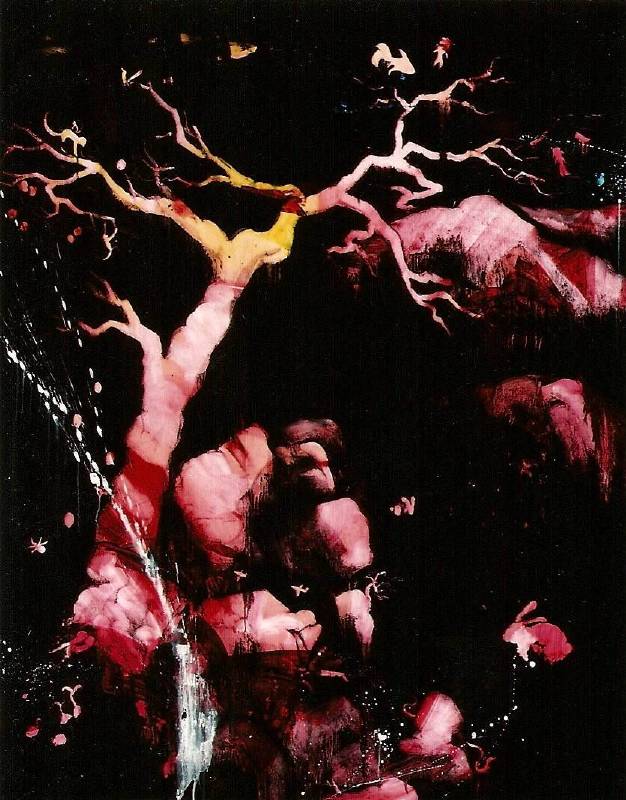

這也讓人想起德國文學家鈞特‧葛拉斯(Günter Grass)的小說《我的世紀》(Mein Jahrhundert)以蒙太奇式的短篇拼接出他所處的 20 世紀印象,這個印象是非常德國的,尤其是他生活的經驗。 葛拉斯並非進入每一年的歷史去敘述事件,而是透過不同的敘述時間點,使讀者和歷史事件產生了疏離,提供對事件沈澱、反省或對比的空間。全書以第一人稱敘述,有自白、報導、書信和對話等形式,代名詞「我」就是故事中的敘述者,然而從頭到尾身份不斷更換,也就是書中的「我」,其實都是不同的「我」,這個「我」也有可能是讀者,或者是想像中的某一個人。敘述者不需自我介紹,讀者可從上下文知道他是甚麼樣的身分、職業和所處年代 。常陵的“大玄玄社會”系列創作,也如同是一個不同身份,隨時切換角色的「我」,在畫面中,我們有時感覺到他也在其中,有時又覺得他像是一個冷眼旁觀者,觀察着周遭的事物,他似乎有著哀憐,但也帶著批判,一方面產生漫無頭緒的迷失感,情感總是疏離的,沒有過多介入的,以輕巧冷靜的方式看著二十一世紀的社會。 常陵|大玄玄社會-page 7|2012|油彩|185x326cm

常陵|大玄玄社會-page 7|2012|油彩|185x326cm

德文裡 "die Geschichte" 這個字兼有「歷史」與「故事」兩個意涵。日常生活的累積其實就足以譜寫出成為人的歷史。我們看似微小的角落與細節也都在歷史裡不斷地書寫著,「真相」與「虛構」兩者間的弔詭或辯證關係透過文字與繪畫反覆印證心裡的理想狀態與現實的虛幻無奈,“社會”其實也在期間不斷地被建構與解構,於是有了抗爭、有諷刺的革命情節,但也有杯光斛影,紅男綠女的浮華世界。常陵在作品中經常出現許多無來由的人像,這些人幾乎面不是模糊的,動作姿態是扭曲不自然的,甚至是我們認為矯揉造作的,但他們又看起來不像是現實中的人物,卻又有種熟悉感,在創作中,藝術家已經將現實與想像交錯在一起,每一個畫面都有著故事在裡面,事件被重組、排比或甚至極度戲劇化,並且像小說的敘事,它所敘述的只是敘事者認為過去發生、但不一定真正「如此」發生的(文本)歷史,因此觀看的同也能夠細細玩味「所敘事件」的時間。藝術家在作品中所關注的核心是人類生存的世界在歷史的位階與性格,還有人在其中所交織而成的現象,從太古時代以至於神話故事或者是英雄事跡與現實生活都有幾許共通性—人的身體在歷史時間軸內面對縱向時間與橫向空間座標裡,如何找到自己的定位。

常陵是一位說故事的藝術家,只是他的故事不是傳統起承轉合的敘事性,而是在片段的時空之中找到一個切入點,然後不斷放大,放大不是清晰而是一種曖昧性,打亂的絕對性產生的魅惑感。這些畫面帶有某種程度的社會背離,將觀者拉到現實之外回望身處的位置,我們看著每一個事件的同時也在想著自己的環境,我觀看時,又是如何地被觀看著。畫面中的人是誰已經不具任何意義,而是觀者面對這些主體時內在所產生的影像與自己經驗的連結。甚至作品中只有色塊的出現,但是構圖與線條的不斷加強形成了視覺張力,這不是抽象繪畫也不是現實世界的變形,而是藝術家對於眼睛所見,心中所感的直接投射,然後藉由這些畫面提供觀者再次經驗自己的生活情感,他們所牽引出的情緒張力反而更為強大。繪畫在歷史中被認為是模擬再現的藝術,因此藝術家面對建構藝術時,對於樣貌的配置也是在對歷史或者過往時間的重新拼組,這個拼組的過程也因為藝術家對歷史的詮釋性不同而產生了對應的畫面構成。於是透過這些重新的組合,再現的不是客觀的歷史,而是經過心理詮釋以後的感受歷史,因此當面對作品時,觀者所產生的共鳴即是植基於生活經驗的對話。

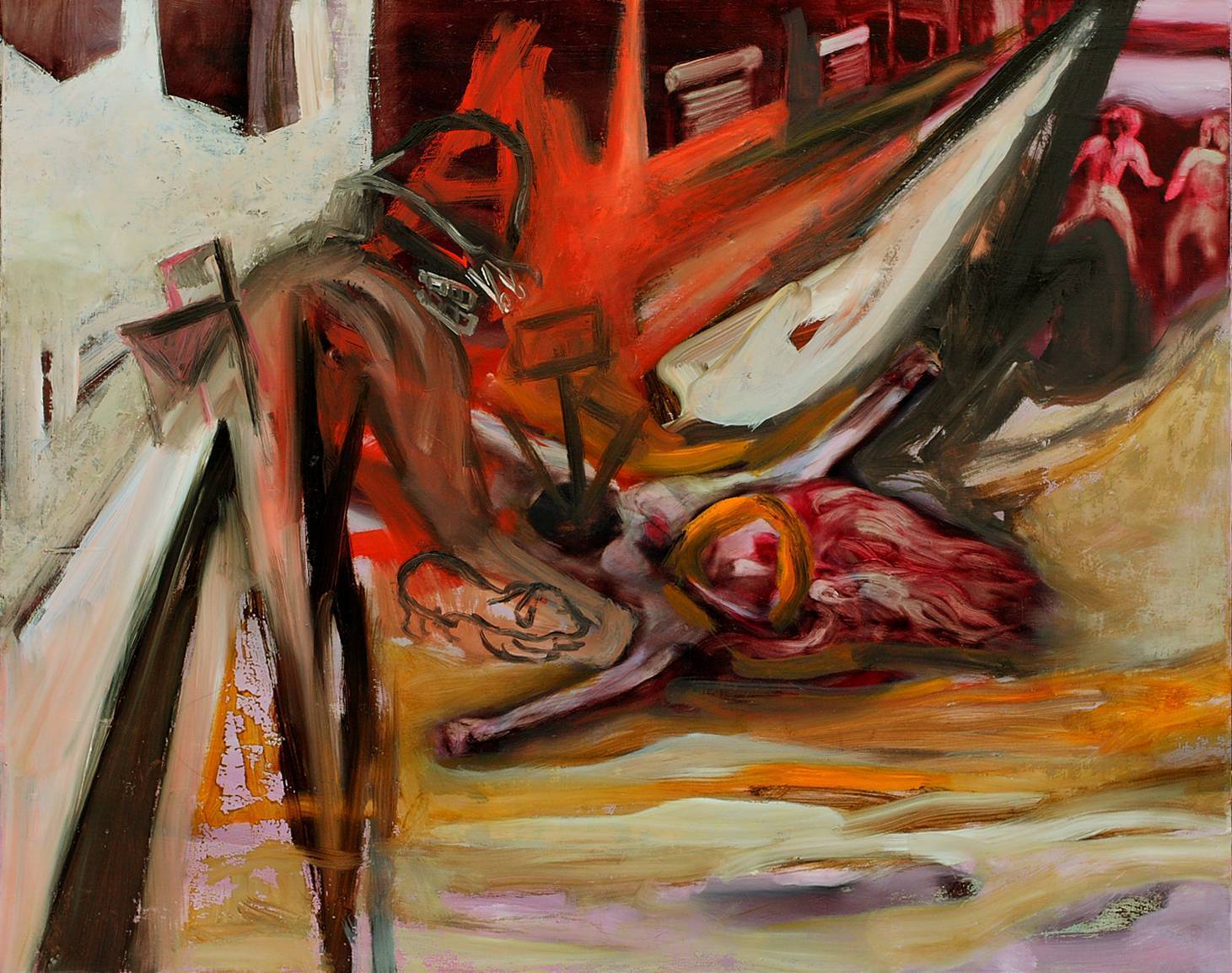

常陵|大玄玄社會-page15|2012|油彩|76x91cm

常陵|大玄玄社會-page15|2012|油彩|76x91cm

洛克(John Locke)在他的著作《人類悟性論》(Essay Concerning Human Understanding)的導言說:「人類的悟性如同眼睛一般,讓我們看到及察覺到所有的外在事物,然而我們卻看不到眼睛自己,因此我們需要運用技巧,努力將它放置在一定的距離之外,讓它成為自身的對象。」(註2)即使從現代主義一路走到後現代主義,自我覺醒與自我批判必須是有力的自我辯護者,在這個變動紛擾的時代,藝術就是反映文化整體的鏡子。任何形式的藝術,包括繪畫或其他種種,都必須呈現自己的獨特性,繪畫也就在此將自己權限于一個專屬的範疇,並且穩固的透過色彩、線條、造型建構出有別於其他藝術形式的自我批判力量。

選擇平面繪畫作為常陵表達觀察社會與批判的藝術形式,是一個最直接且最容易被理解的方式,透過創作也在進行自我的檢討摧毀與批判,甚至是重新面對自己的藝術創作觀。觀看常陵的繪畫作品,「筆觸」(brushstroke)具有思考的絕對性,筆觸雖然在繪畫傳統上不構成圖象意義的一部分,但是卻是藝術家面對創作的個性顯現。當繪畫本身是目的而非工具,筆觸成為要被觀看(look at)而非被看透(look through)時,便產生了不同的意義:將繪畫視為繪畫的過程,觀看者所思考的不再只是圖像最後的結果,是過程中這些圖像如何在藝術家內心被轉化到畫面上,顏料與色彩本身也可能是主角,在過程中身為藝術家的常陵是完全放開投入到他的創作之中的,藉由此過程觀者也因為藝術家的情緒釋放而產生觀賞的樂趣,觀者也可以成為藝術家的角色,去參與顏色及筆觸的行走。與其說畫面中有人物的形象不如說他的畫面越來越多的圖騰,透過圖騰表現出生命的張力,甚至只留有大面的從形象轉化而成的色塊。

畫面中有時出現的滑稽與荒誕不經,是藝術家刻意為之,看似衣著新鮮艷麗的人們面容更為模糊,越為社會中卑下社群,衣著與面容反而更為清晰。這種矛盾性更凸顯了社會主義與人道的精神,或是假借類似神話的敘述方式,在畫面中凸顯出更具戲劇效果的動態,甚至人物都顯得荒謬,讓畫面產生動態的情境與戲劇效果。

透過筆觸牽引的畫面,讓常陵開始嘗試不同材質創作的原因,從舊有的相片中他發掘更多生命歷史的軌跡,發掘曾經發生的生命真相,再將顏料塗抹畫面的過程中,他試著去除抹滅過往的時間感,填補當下的時空性,再由小型的雕塑重新建構一個微型的心理世界,從表象之間,藝術家試圖尋找更真實的本質,所謂的愛與恨雖然互為對立,也可能僅是一線之隔。他需要一個更開闊的方式來承接內在滿溢的創作需要,透過藝術抒發藝術家對於社會,歷史與人生的感悟。

常陵|大玄玄社會-小孩與槍|2012|油彩|162x130cm

常陵|大玄玄社會-小孩與槍|2012|油彩|162x130cm

常陵近期使用攝影與拼貼重組與他的繪畫有緊密的關聯性。他的畫面有一種隨機性與自在感,當初拍立得相機大受歡迎也在于當下的時間立極性與對逝去時間的快速捕捉性。而透過舊時照片的在拼組,就像是時光的回復與能被召喚,但又被詮釋為不同的情境,就像他的繪畫時時都在勾引觀者不同時間的不同情緒。私人家庭生活的紀錄,轉變為一種公共性的記憶,於是畫面串聯起熟悉感。

註1: Samuel Beckett (1906-1989), Irish dramatist, novelist. Quoted in Deirdre Bair, Samuel Beckett, a Biography, ch. 21 (1978). Conversation with John Driver, 1961.

註2:John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A. C. Frazier (Oxford: Carendon Press, 1894), 1:8

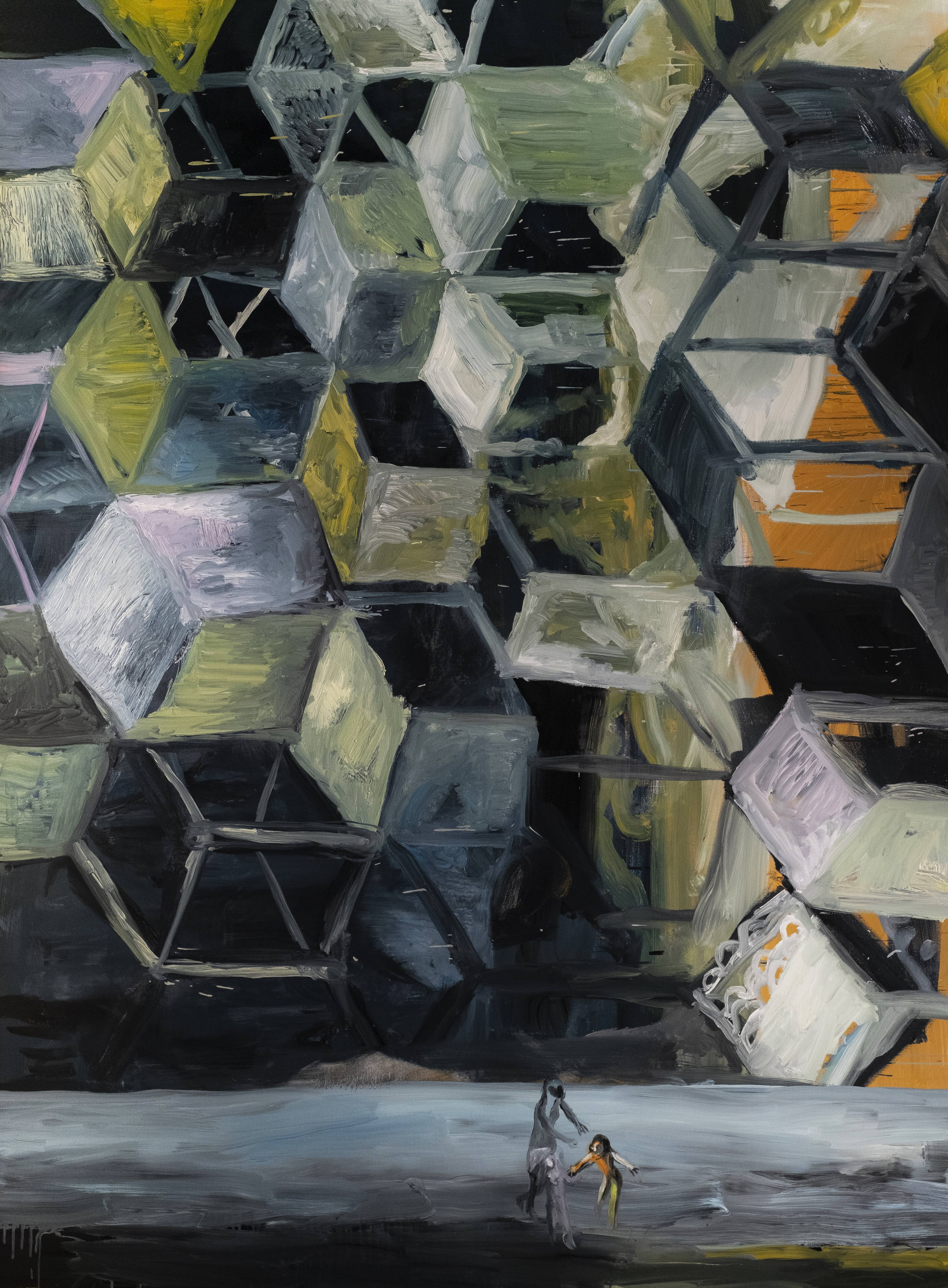

常陵|大玄玄社會-菱形星空|2019|油彩|260x195cm

常陵|大玄玄社會-菱形星空|2019|油彩|260x195cm