尊彩藝術中心:【楚戈及其現代水墨改革思想】

2019-01-05|撰文者:白適銘/國立台灣師範大學美術系教授

楚戈及其現代水墨改革思想

文|白適銘

國立台灣師範大學美術系 教授

一、從廢除「國畫」事件談起

在一九七○年代中期舉辦的一場座談會中,楚戈曾大膽倡言廢除「國畫」一詞,暫先不論其背景因由如何,當時與會的呂佛庭曾揚言,若廢除「國畫」即要「切腹」自殺以明志。這個「國畫」廢除事件,不只是當時不同陣營的意見對立而已,從呂佛庭的激烈反應來看,更應視為台灣戰後水墨畫改革爭論衝突的頂點。根據劉國松的回憶,楚戈堅持廢除的理由,主要在於「國畫是守舊因襲的象徵」,同時,水墨媒材為東亞諸國繪畫傳統所共有,並無理由獨稱為「中國畫」,然其背後最重要的想法,卻在於反對明清以來繪畫的模仿積弊。

從以上所見,楚戈的「國畫」廢除思想,一方面來自於對傳統繪畫落伍問題的省思與批判,另一方面卻是由更為寬闊的國際視野所促使。在一篇撰述於二十年後的文章中,他再次重申:

照理,國立故宮博物院最少應成為「東亞文化共同體」的殿堂,但文化沙

文主義下,台灣執政者畫地自限,把這種東亞人共同都畫的「水墨畫」,

硬稱之為「國畫」,目的在麻痺人心,永遠堅持明朝、清朝封建時代之形

式。……二十世紀的「國畫」意識已使我們失去主導東亞文化進展的地位

和機會,再迷信過去,會導致更多的輕蔑。

楚戈「文化沙文主義」激切批評中所指涉的,顯然包含蔣氏政權長期推行的中華文化復興運動、其推崇的明清文人畫封建傳統復辟,以及文化最高主事單位、國民黨文官等之封閉傲慢。文中,他更批評「國畫」全然缺乏內省以及國畫家的癡人說夢,建議國人放棄東亞文化宗主國的自大意識及自取其辱,普及「東亞文化共同體」的認識,並創造出真正屬於二十世紀的繪畫,「文化才有希望」。

二、「五四」未竟革命事業在台灣的延續

楚戈數十年間所致力推動的水墨畫「現代化運動」,雖然是在戰後政治社會局勢最動輒得咎、最肅殺的時代中展開的,不過,卻可以視為是民初「五四運動」在戰後台灣的延續。他曾說:「由於國民政府沒有從文化基礎上省悟,也沒珍惜『五四』運動的精神,……國民政府反而站在原本要推翻的舊社會的那一邊,因而導致了數十年來的動亂與分裂。……新繪畫本來也可望像白話文一樣,成為民國主導著文化發展時代的繪畫形式。」可以知道,楚戈認為戰後以來文化沉痾的源頭,即來自於國民政府對「五四精神」的漠視,並未自文化上進行真正的改革所致。這些言論,切中百年來中國文化現代化的坎坷歷程與乖舛命運,同時也指出為政者的短視及無能。劉國松對楚戈所提出近代中國文化改革失敗的原因,有更清楚的回應與補充:

五四新文化運動的失敗,的確是他們忘卻了美術,忘記了義大利的文藝復

興中,藝術所扮演的角色。……由於當時社會封建思想的根深柢固,……

阻礙了創造性的發揮與自我個性的確立,而覺醒的藝術家實在鳳毛麟

角。……等國民政府退居台灣之後,有革命思想的藝術家又都留在大陸,

政府反被封建的保守派所包圍,轉而又站在反革命的一邊,護衛著應該打

倒舊社會的國畫,忽略帶有革命性的新藝術。

由楚、劉二人的言論可見,民國初年以來迄於戰後台灣,中國文化的現代化改革,因為主政者及社會整體環境之封閉所致,一再失去最寶貴的時機,因此,由「民間藝術家」自發性繼承及完成「五四」未竟的革命事業已刻不容緩,此即一九六○年代初以來,包含「五月畫會」、「東方畫會」、「現代版畫會」等團體在內、在戰後台灣所開展出來的「中國畫現代化運動」。「中國畫現代化運動」的空前回響,被認為已然「建立起一種既中國又現代的現代水墨畫,達到了藝術革命的成功,隨後,其影響所及遍布海內外,以及東亞儒家文化共同體」,同時,補足了五四時代所缺席的藝術改革事業。可以知道,楚、劉二人長期所致力的「現代水墨畫運動」,可以被認為是延續民初「五四精神」,並就當時新文化運動未克完成藝術改革的殘篇斷簡,進行了補綴,以創造出符合二十世紀現代社會需要的全新文化內涵及藝術形式。

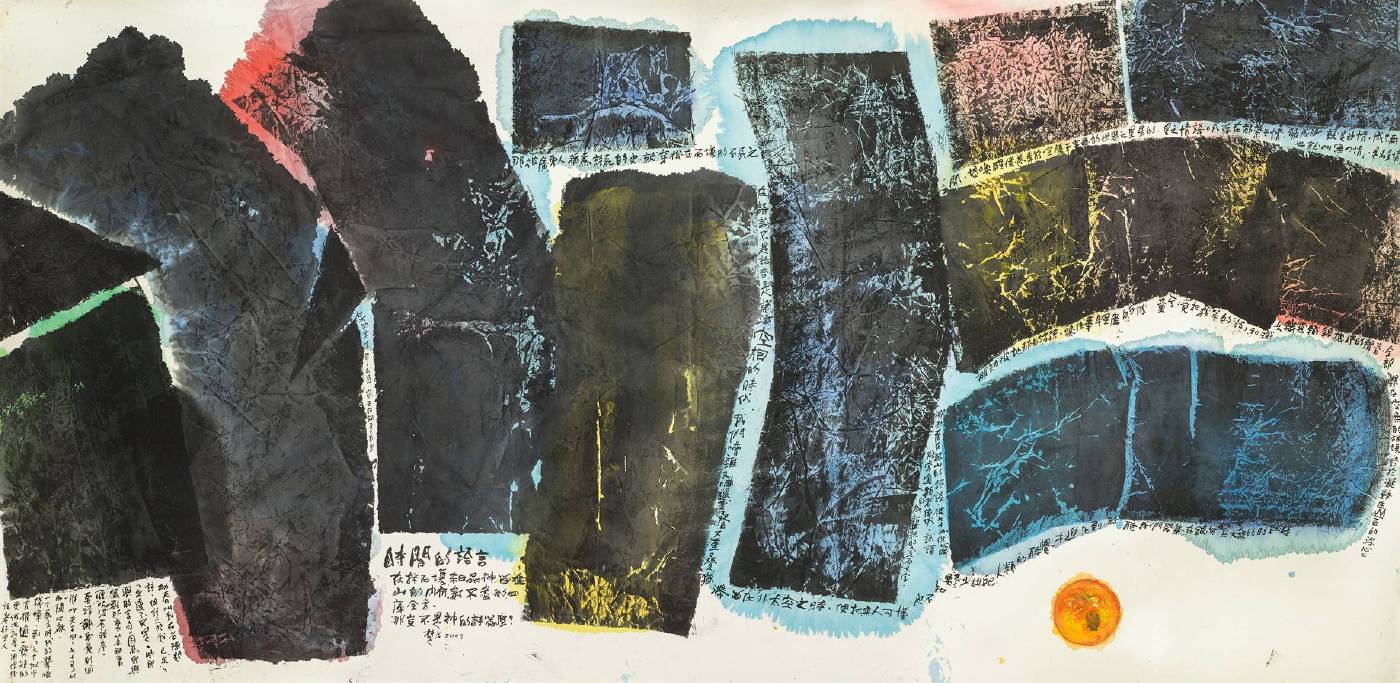

三、「隨意畫」的理論與實踐─楚戈現代水墨創作中的文化概念

一如上述,楚戈廢除「國畫」的建議,與致力水墨畫現代化以建構現代文化的構想,具有直接的因果關係。然而,其與劉國松等人所開創出來所謂「影響所及遍布海內外」、「既中國又現代」、「代表這一個時代的中國畫……對文化史、歷史盡了這一代中國人的本份」的現代水墨畫又是什麼?具有何種在文化史、歷史上特殊意義?同時,劉國松口中「他搞理論,我搞實踐」、深知現代中國水墨改革問題的楚戈,又如何跳脫紙上談兵,進而成為一位具有行動力的藝術革命家?

楚戈的文化身分至為複雜,包含古史學者、青銅器紋飾研究者、作家、藝術家、評論家、文化史學者等,這種現象,來自於他對創作的多元興趣與「率性」、「即興」的人格特徵有關,然而,其藝術家的身分形成最晚,約在近五十歲之時。有趣的是,楚戈更自稱此種「率性」、「即興」畫風的形成,來自於現今「自由」社會的反映,及「隨心的現代藝術」乃二十世紀文化主流的藝術史認知。此外,他並將此種來自西方現代藝術的史學知識,與中國畫的「寫意」傳統進行比較,嘗試分析中西文化之差異。而其所貫徹的「隨意畫」畫風,即來自於早在唐代已然建構完成的「寫意文化」傳統,並可追溯至先秦哲學思想中的「心物合一」、「物我一體」及「有生於無」等觀念之上,此種思想上的溯源,即其所謂現代水墨畫、現代中國畫應具備的「深厚文化基礎」。

楚戈在藝術表現上,基於上述「率性」、「即興」、「隨心」等人文精神概念的啟蒙,導致其形成一種極具個人鮮明標幟、不拘常格的藝術風貌,並擴展至複合媒材的運用選擇上。特別在現代水墨畫方面,他認為八世紀畫家的革新概念,事實上已包括了西方抽象畫的因素及「似又不似」的中庸精神;另一方面,唐代畫家超越寫實的侷限,走向「恣肆而為」發洩激情的創發,已使得中國畫「從集體意識轉入了個人自由的發揮」,並認為「這是二十世紀現代主義的先驅」。姑不論楚戈對中國或西方藝術史的認知是否正確,二者間是否確有關連?較為重要的是,在其所謂現代中國畫改革的理論中,純然的古代模仿與西方因襲都應避免、摒棄,其目的,一方面在於創造出符合現代、世界藝術思潮的形式,另一方面,則同時回歸中國傳統,以發揚古代珍貴的人文精神。這些來自於東西文化史、歷史學研究所獲致的學理認知,不僅成為其一生所建構的中國畫現代化理論的核心,同時,也可以說是楚戈現代水墨畫創作最重要的指導方針。