臺南市美術館

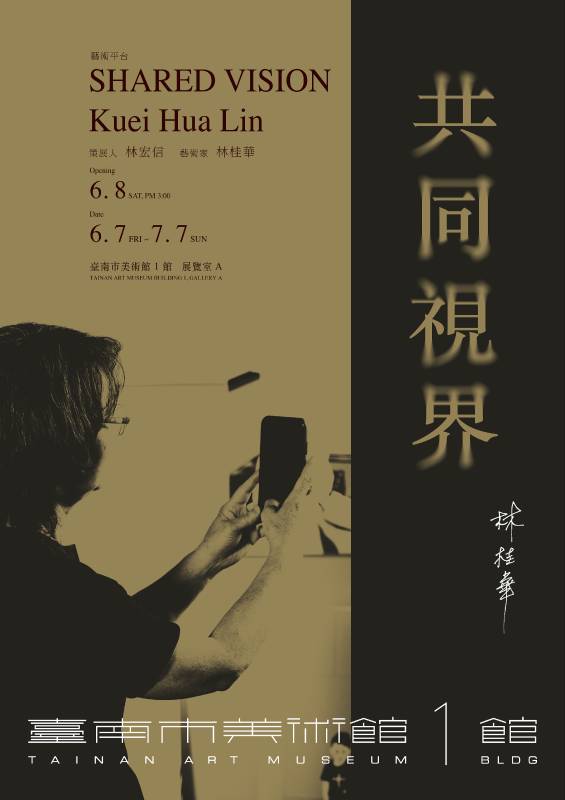

【「共同視界」-林桂華個展 】

-

展期

日期:2024-06-07 ~ 2024-07-07

-

地點

臺南市美術館1館(臺南市中西區南門路 37 號)

-

參展藝術家

林桂華

-

你的、我的共同視界-談林桂華創作

策展人 林宏信/文

如果你認識現在的林桂華,一身樸實無華,舉手投足俐落優雅的實業家,創業30餘年,拾起畫筆轉而從事自己所熱愛的藝術創作。那是一個深藏在心底多年的夢想,在其創業過程中,也因為業務拓展的關係,年近中年利用工作之餘,在美國學習機構修習繪畫,數年後,在事業站穩腳步、兒女成材後,選擇面對內心壓抑多年的渴望,一頭栽入藝術創作的領域中。觀其生活與社交,或許你會聯想起十九世紀工業革命後大布爾喬亞階級( la grande bourgeoisie),那是她與先生打拼半輩子所得到的豐碩成果,但比起創業30年所扮演的企業家身份,真實的她更像一個狂熱於創作的新進藝術家。是的,她始終把自己當個新人,並期許永保對創作的新鮮感與熱情。

有時聽林桂華說起片段的兒時記憶,敘述中,她彷彿是個局外人,旁觀著兒時原生家庭發生的一切,父親的嚴厲肅穆,鄉下人家老舊、鄉愿的人生觀,傳統台灣家庭中那看似相親相愛,實則藉此互相牽制的狀態⋯⋯。她說,她總是那個站在邊邊角角的孩子,容易被忽略的那個,或許是因為這樣,她可以更冷靜的觀察這一切,培養出對事物獨特的理解能力。〈躲貓貓〉似乎佐證了那個曾經隱身在環境,容易被忽略的歲月,自以為沒人發現,在櫥櫃裡置身事外的聆聽著外圍的動靜,但腳丫子露了餡,成了存在的證據;使用大面積的留白刷塗,與俐落的黑線佔據了大面積的畫布空間,一反傳統的構圖法則,反而更凸顯並引導了視覺動線的下移,停頓在最下方細膩而富有情感的描寫。〈探險者〉一作中,因逆光而導致如剪影般無法辨識臉部、身體細節的孩子,成為適合投射個人情感的容器,金黃灑落的光影,高明地使用大筆觸的刮刀痕跡,巧妙的破除畫面中象徵暗處的藍。〈塗鴉〉裡的兩個孩子一臉的無辜,調皮搗蛋被發現的驚懼與無奈;這些似乎都反映了多數人的兒時記憶;此作整體採用統調冷硬的色面與邊線處理,牆面自由的塗鴉線條,與床面的碎花圖案,反客為主的在畫面跳動著,與人物表情展開對話。林桂華似乎樂於將人物的體感扁平化,使其更容易進行自我投射,也方便觀眾可以自由代入人設。

也許是長期從事貿易工作的關係,頻繁的社交活動也自然成為她生活中的一環,因而培養出對於人際關係的敏感度,社交活動也因此成為她的重要的創作元素。而隨著年紀的增長,工作的轉換(從事業體退出,轉而專職創作),有更多的時間享受家庭生活,「日常」成為她重點觀察的對象,在平凡無奇的日子裡拾遺著。在這一系列創作中,那些家庭相簿、生活切片、聚會玩樂的照片素材,畫面之外的拍攝者-林桂華,似乎也正置身事外的旁觀著這一切的發生。〈快照〉忠實地傳達3C時代的用餐習慣,手機分擔了嘴巴品嚐美食的功能,人們在社群網路上製造了鋪天蓋地的美食照片,成了這時代的一抹風景。〈時光隧道〉一作著重在描寫桌面上用罄的食物與餐具,來表現宴會的杯觥交雜,有別於許多描寫社交的作品,專注於人物動態關係的描寫,被刻意平面化的人物,反倒成了畫面的配角。〈上學〉、〈初識〉、〈爸爸餵寶寶〉、〈舒適〉⋯⋯等,可窺見創作者溫暖感性的另一面,是面對人生另一階段的全新體驗;省略過多的細節描寫,乾淨的大色面與統一的主色調使畫面略顯冷靜,在在揭示旁觀者的視角,創作者似乎刻意的使自己置身事外,一種不想因寵溺而介入下一代教養的態度展現,然而畫中人物面部少量的表情,卻洩漏了最深處的情感。林桂華冷靜的解析能力,從畫作中層層疊疊的顏料層中可窺見一二,那看似隨性而至的潑灑、刮塗、堆疊,實則經過腦中快速的運算,建構在被型版匡限的範圍內,一種在可控狀態下被允許的失控。卡點西德透明膜,反覆切割形成一層層的型版,再透過針筒擠壓顏料至畫面,或透過刮板、滾筒、刮刀刮塗顏料,製造出類似版畫套印的效果,異於使用畫筆描繪的獨特肌理。選擇透明模板,在於方便考量與底色的搭配,使創作者在可視的狀況下,允許隨興的動作。

細觀林桂華作品,諸如:〈漫遊〉、〈留影(二)〉、〈亢奮〉、〈專注〉、〈唯一〉、〈加油〉、〈塗鴉〉等作品中,人物均以類似簍空、反白的形式呈現,是否揭示著自身成長經驗中某些記憶的缺失?畫面中僅見彩色的背景,以及繽紛的螢幕畫面,吸引著畫中人的目光,也引導著賞畫觀眾的聚焦,似乎將人物從畫面中退位了,但實則不然,退一步看,大面積的留白反而與背景的高彩度產生衝突,逆反成為不可輕易從視覺中抹除的焦點。人物沒有過多的姿態、身體語言,千篇壹律的保持著緊盯著螢幕的姿態,即便是懞懂的幼兒,也看得目不轉睛,「低頭族」成了時下人類的標籤,家庭、朋友聚會低頭看手機也成了今日的時代景觀,令人不禁想到英國藝術家理查德.漢密爾頓(Richard Hamilton,1922~2011)1956年的拼貼作品《是什麽使今天的家庭如此不同,如此具有魅力?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?),一樣描寫並探討新科技的普及誘使人類生活型態產生改變,但不同於波普藝術戲謔荒誕的形式,林桂華親身參與其中,以拍攝記錄者的角度觀察著這一切,並忠實地描繪著畫中景物、人物的輪廓,但輪廓也僅是利用照片再現的根據,光影、體感、固有色等具象寫實繪畫的元素,卻被抽離了,置換成畫家主觀的色調。有趣的是,型版造成的剪影硬邊輪廓,與漢彌爾頓慣用的影像(廣告、雜誌照片)拼貼有著異曲同工的視覺感受,兩者作品對於人類生活型態、社會現象的觀察,對藝術求新求異的精神同樣衝擊人們的心靈。

此次的系列作品,含括家庭生活、友人聚會、活動隨拍、行路所見,畫中人物無一例外地沈浸於3C產品的使用,觀看著手機、iPad、電腦中的畫面無法自拔,3C成癮是現代人的通病,「108年持有手機民眾數位機會調查」依國家通訊傳播委員會公佈的行動通信網路業務調查結果發現:「我國手機族曾透過手機上網的比率持續攀升,比率從 100 年的 35.3% 大幅成長為 107 年的 88.2%後,今年再略增為 89.8%」,網路成為大多數人獲取資訊、生活娛樂的主要管道,自媒體、社群軟體的發達,入口網站多功能與便利性,也使我們可以輕易地閱覽大部分的網站資訊,我們可以閱覽一樣的視頻,觀看一樣的影像,一樣的視覺感官體驗,擁有共同的「視界」,人類似乎透過手機、網路重建了屬於今日的「巴別塔」,視覺經驗搭建出共通的語言。林桂華創作中,很清楚的呈現視窗對於人們的吸引,將他對於今日生活與社會現象的觀察,透過顏料再現於畫布(框)這個自古以來畫家不斷深耕的「窗」之上,層層疊疊、穿插游移的高彩度色調,一如面對螢幕的多彩絢麗,可以這麼說,林桂華創造了另一個螢幕視窗,攝入裡頭的,是一個個聚精會神盯著小螢幕的人們,而觀看他作品的觀眾,只是另一群盯著大螢幕的看客。

前述作品多來自關於3C現象下人類社會樣態的觀注,以及對於社交活動、生活圈的深刻觀察,作品中仍舊保存一定敘事性與傳統具象繪畫原則。而林桂華2023年的新作可說是一頭栽進了人物畫的範疇,並開發出獨有的創作語彙;像是精心籌劃多時、並且經過大量前置演練的盛宴,表現形式也從過往系列的諸多試驗中不斷提純。在《兒童系列》與《嬉戲系列》,她更進一步聚焦於人物的姿態,並將互動狀態獨立出來,捨棄無關緊要的背景。兒童嬉戲中的身影,有別於成年人經過社會馴化後的造作體態,那種不受規範的自在,或許是來自潛藏於心的叛逆與童趣。人物動態被隨機捕捉並重新組構,不對稱的、肆意的比例安排,打破了空間與透視原則;光線與人物的量體感被刮塗層疊的色彩取代,僅保留人物的外形牽引視覺動線,再藉由理性的、平塗的反白背景,構成「負形空間Negative Space」,用以框限奔放的刷塗與隨意滴流的自動性技法。值得一提的是,金屬色在這裡被大膽地採用,瑰麗卻又不顯突兀,顯見創作者於色彩運用的純熟。大量的疊影、扁平化的人物以及連續性的動作,仿若畫面中繁複的符碼,「圖地反轉Figure–ground Illusion」的概念被巧妙地運用於作品之中。當傳統具象繪畫的元素被屏棄,使得作品更貼近繪畫自身的探索,透過形象、構成、筆觸、色彩、肌理⋯⋯,去推敲繪畫是什麼?這也是當繪畫/畫家走到一個境地後的自我探問。

透過一次又一次的對談,與長期對林桂華作品的觀察,我看到一位藝術家創作脈絡在不斷梳理下的清晰,以及發現新大陸般的喜悅,更加顯而易見的,是其對於「人物畫」的執念。每每參觀其工作室,總能見到她那難掩的熱切,像個初次擔綱盛宴的大廚,不斷推出色香味俱全的菜餚,目不暇給又精采無比的新作如雨後春筍,足見其創作能量迸發的強大。林桂華總是勇於嚐試與創新,不自限於過往的習慣與積累,對她而言,重複相同的創作形式是枯燥與難以忍受的,另一方面卻又規律的像個朝九晚五的上班族,日復一日辛勤的、反覆的實踐著她所信仰的繪畫,創作者當如是。

推薦展覽

view all臺南市美術館

【温度: 蒲添生x蒲浩明父子雕塑展】Thermal Echoes : A Dialogue in Sculpture of Pu Tian-Sheng & Pu Hao-Ming

日期:2025-02-25 ~ 2025-06-01|台灣,台南市

73 days left臺南市美術館

【2024 實構築展】Non-Parallel:[ 無 ] 平行+副展|[ 樹 ] 建築 Arboretum:trees as architecture

日期:2024-10-10 ~ 2025-02-23|台灣,台南市