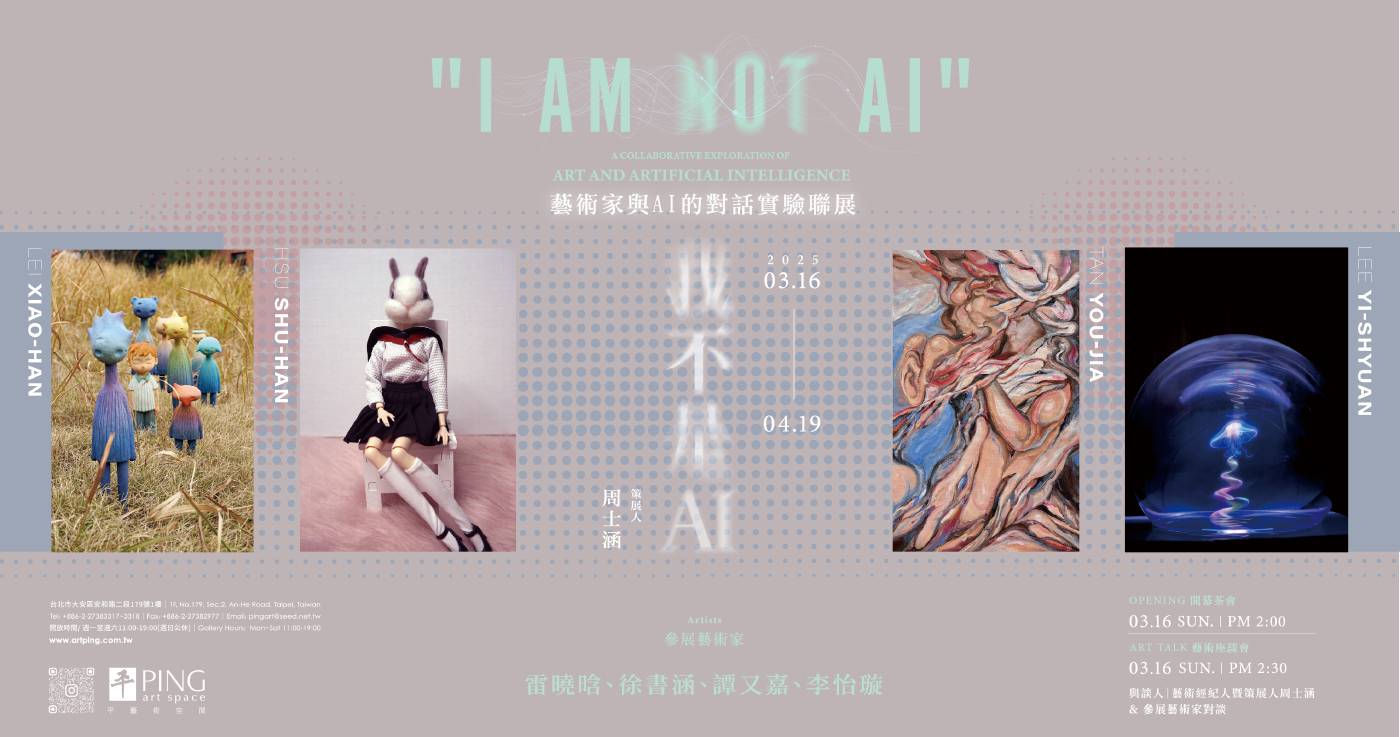

平藝術空間

【我不是AI】藝術家與AI 的對話實驗聯展

-

展期

日期:2025-03-16 ~ 2025-04-19

-

地點

台北市大安區安和路二段179號1樓

-

參展藝術家

雷曉晗、徐書涵、譚又嘉、李怡璇

-

《我不是AI-》藝術家與AI 的對話實驗聯展

參展藝術家:雷曉晗、徐書涵、譚又嘉、李怡璇

.

策展人:周士涵

展期:2025-03-16~2025-04-19

開幕:2025-03-16(日)下午2:00

座談會:2025-03-16(日)下午2:30

與談人:藝術經紀人暨策展人周士涵&參展藝術家

.

我不是 AI 文/周士涵

近年來,隨著深度學習、神經網絡與大數據訓練技術的進步,人工智慧(AI)已能自動生成圖片、音樂與影片,這類生成式 AI(Generative AI)的問世,無疑為藝術的發展帶來了革命性的變化。為了探討人腦與機器之間的界線,乃至藝術的核心價值,平藝術空間集結了來自兩岸三地的四位1995年後出生的女性藝術家——雷曉晗、徐書涵、譚又嘉與李怡璇,以《我不是AI》為名,發表半年來攜手AI的創作成果。

「使演算法化為一種激發創意的催化劑。讓程式碼不再是威脅,而是藝術家的合作夥伴。」此策展理念不僅為藝術家帶來前所未有的創作體驗,也讓AI思維與原生創意相互交融,塑造出彷彿「第二人格」般的嶄新藝術形態。

對話式 AI:自主意識與機器的交流

「人既是集體的一部分,也是一個擁有自主意識的個體。」展覽中唯一的中國藝術家雷曉晗,透過與AI反覆對話,喚醒了塵封腦海深處的「童年回憶」,並將這些記憶轉化為一組名為《大合照》的八件木雕作品。這組作品雖然風格迥異於她過往溫暖療癒的創作路線,卻映照出社群媒體與行動科技盛行下的焦慮世代。「或許我們永遠不會知道故事的結局,但更重要的是,過程中如何感受、思考,並與他人產生聯繫。」

而徐書涵則與對話式AI共同創作出裝置藝術「聖像」,一件被桃紅色螢光濾鏡、種種描述「理想女性」詞彙所包圍,由兔子頭、少女身體所組成的立體模型。她解釋道:「兔子與少女承載著生物性與文化意涵的雙重象徵,與時下女性特質存在某種微妙的共通性。」然而,這件作品在柔美的外表下,卻透出一絲不安感,彷彿隱喻著父權社會對女性的物化與刻板認知,進一步呼應她所提出的「生成對話雕塑」概念。

生成式 AI:當演算法成為靈感謬思

譚又嘉則運用其擅長的抽象表現技法,創作了《Fortuna》——以羅馬神話中的幸運女神為題材的繪畫。她將這幅充滿個人風格的作品上傳至AI繪圖工具,並結合多張AI生成的圖像,進行二次創作。最終的成品融合了古典與抽象,呈現出幸運女神特有的優雅、神秘與律動感,體現了藝術家自我意識與演算法共同塑造的創作歷程。

年紀最輕的李怡璇,則展開了一場關於「創作主導權」的思辨。她以自身的草圖為基礎,讓AI參與形塑,創作出《疊石傳說》,一件探索願望與現實交錯瞬間的作品。她同時也展出了探討AI夢境的動態影像作品,畫面呈現一座石塔不斷堆疊、崩落、重組的循環過程。「在《Pebbling》中,思考的終究還是人類本身。」她認為,即便AI參與創作,真正掌握主導權的依舊是人類。

結語:AI 與藝術的未來

DeepSeek的橫空出世,使生成式AI再度成為熱議話題。未來,人類的創造力是否會被AI取代,抑或如攝影技術般,成為影像藝術的一部分?相信在歷經本次展覽後,無論是創作者還是觀眾,都更加了然於心。

平藝術空間《我不是AI》3月16日(日)正式開幕