看到藝術

【黃花遮|AMARANTHA】顏貽成個展

-

展期

日期:2018-03-21 ~ 2018-04-25

-

地點

泰順街60巷22號

-

黃花遮AMARANTHA|顏貽成個展

藝術家—

顏貽成(YEN YE-CHENG)

策展人—

夏可君(KEJUN XIA)

展覽時間—

2018.03.21—2018.04.25

展覽地點—

看到藝術

台北市大安區泰順街60巷22號

開幕暨學術研討—

2018.03.24(Sat.)—03:00~05:00pm

學術主持:夏可君教授

與談人:陳貺怡教授、廖仁義教授、顏貽成教授

-----------------------------

策展論述 |

顏貽成的繪畫逸氣- 萬花帖的古雅與黃花遮的散落 / 夏可君

面對繪畫,乃是語言再次經驗自身界限的開始,如果繪畫已經是不可表達之表達,批評的語言不過是回到畫家所最初傾聽到的召喚:一種來自藝術自身的命令,去傾聽自然的召喚,進入那天地之大美,而開始歌吟。這是讓詩性與繪畫性,當下破碎生活與古意雋永,再次發生感應。桃花、黃花、青花令:當我看到顏貽成2017年的花草系列新作的命名,我似乎聽到了中國文化最為內在的古雅之音,這柔婉而深情的命令——為我行吟,讓我成曲,一節又一節!

面對畫布的激情與困難總是同在的,因為那是一片可以不斷重新開始的空白,但繪畫的志業如此古老,我們的腦袋卻並非空白,總是被各種已有的大師作品及其陳詞濫調所充塞了,讓繪畫重新開始,形成藝術家自己的繪畫語言,這需要持久的探索。作為繪畫老師,顏貽成教授反思了二十世紀現代性繪畫的各個階段,他敏感地發現了一道裂隙,這就是在抽象(abstraction)與具象(representation)「之間」,準確說,如果與中國傳統相關,這是在抽象的形式與程式化的意象(image)「之間」,應該還有著一種繪畫可能性,即,看似抽象的筆觸,但隱約之中還可以發現日常的自然景物,這主要還是自然物,並非定型化的人物與人造物,因為自然其實一直處於變化之中,其搖曳的生姿是活化的,是超過了觀念的觀念,以自然為主體,保留筆觸的書寫性,在自然與書寫之間,打開一個幾乎不可見的「間性」地帶,這個中國藝術內在的根本命題及其推進中,是否可以形成一種新的繪畫藝術?這是一個最為內在的命題,一個讓繪畫重新變得可能的工作!

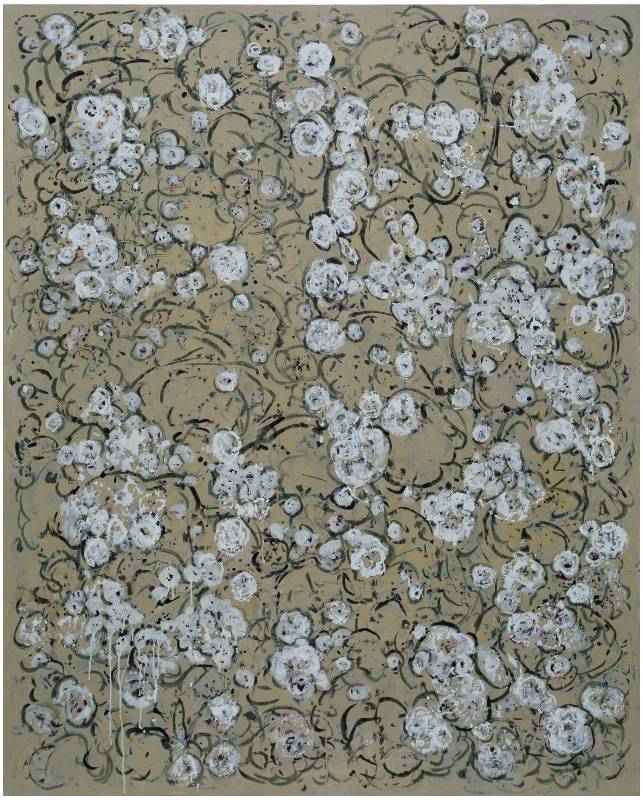

自覺沉思這個問題多年的顏老師,終於捕捉到了花草生長時搖曳的姿態,2012年左右,他開始以塞尚所言的「主題」(Motif)動機的藝術自覺,來面對這個自然物,花草,花花草草,寥寥草草,傳統中國「逸品」美學的旨趣,微風中花草自由搖曳的「逸態」,傳統蘭草繪畫的雅致與「韻態」,孤獨無依內心的「搖擺」,一切的一切,突然彙聚起來,成為顏貽成唯一的繪畫對象,這是他唯一要傾訴的物件,也是繪畫要唯一傾訴的語言。繪畫,其實開始於確定一個自己發現的唯一物件與主題,如此日常但又必須有著新的發現,以此進入繪畫本身的事情。

由此,藝術家達到了「三重自覺」:一是「抽象的自覺」,以抽象與簡化的現代性思維擺脫傳統的意象與程式化,並擺脫現存自然物的依賴。莫內晚期隨著視網膜疾病而幾乎走向了抽象是一個起點。但同時,第二個自覺是「東方的轉向」或「東方的自覺」,抽象之後又不能落入整個已有的抽象思維,無論抽象多麼絕對也會陷入單一性限制,這樣就要返回非概念化的東方,恢復中國自然觀中的生生之意,重新發現新的自然性,但又只是餘意,並非傳統的意象。黃賓虹晚歲也是因為視網膜疾病走向塗寫的衰年變法幾乎走向了抽象的重複書寫,但又余留了自然的山勢。第三個自覺則是個體的「創造的自覺」,即,如何以余意來形成個體的風格,建構起自己的形式語言。顏貽成在花苞的環圓形態與花枝的線型弧度二者的形式之間,在散落枝離與回抱呼應二者的書寫節奏之間,在無盡湧現與自身遮掩二者的意趣之間,讓此三重自覺在藝術史的重構與個體的心感之間建立起了豐富的關聯。

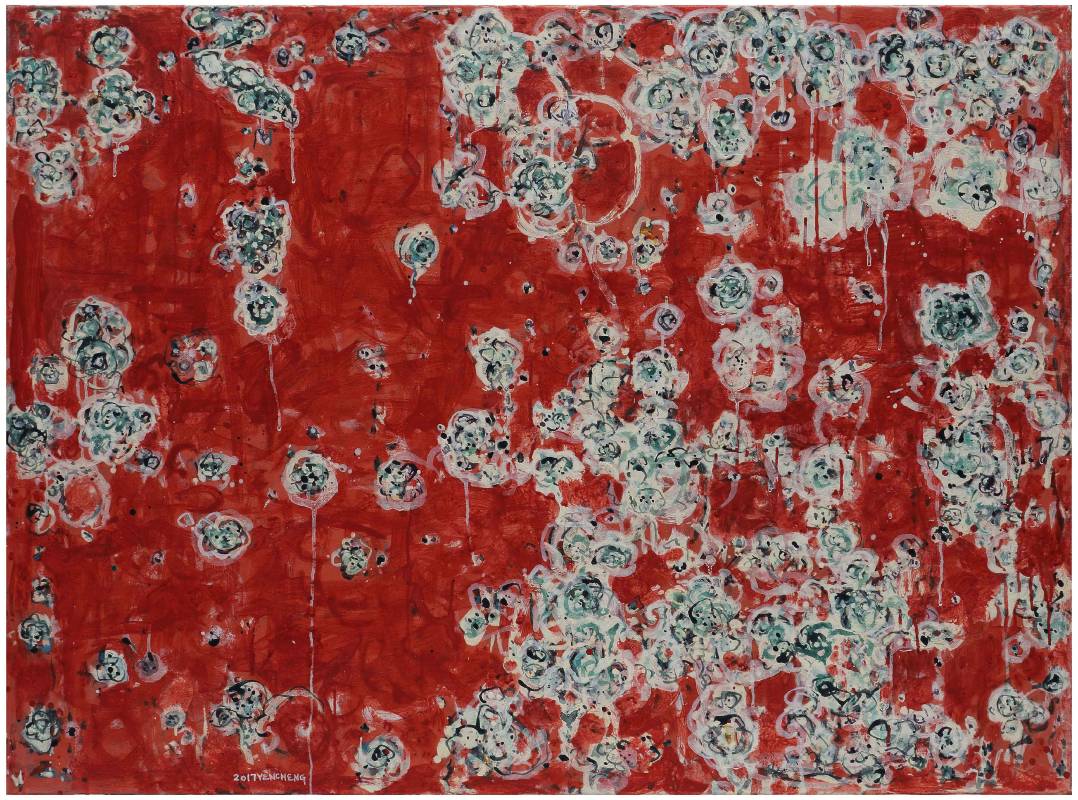

面對「花草」這樣自然化的主題,就讓顏老師回到了現代性繪畫的開始,比如莫內的睡蓮主題,但不再可能採取印象派的畫法了,必須更為抽象,但又並非只是重複莫內晚期視覺模糊後更為靠近抽象表現主義的厚塗與形象模糊方法,而是尋找花草搖曳時的節奏,主要以塗寫的方式,但又必須讓如此的塗寫帶有一定的描繪性,好似黃賓虹晚期的一次次反復塗寫,保留了中國式書寫獨特的韻律感,尤其是黃賓虹晚期畫卉作品上花枝線條的輕盈與恣縱。如此一來,顏老師就在東西方現代性繪畫的起點上重新開始,也是在抽象與意象「之間」開始打開一種新的圖像語言。如此形成的畫面,遠觀——有著花草的暗示性圖像,但近看——其實都是抽象的筆觸與線條,這是把傳統「似與不似之間」的「似像」轉化出新形態,更為接近抽象與不相似,傳統基本上還是過於相似了,黃賓虹只是向著抽象接近了,而後期的趙無極還是過於抽象了,如此的視覺生成,必然對於筆法與藝術家的心覺有所要求。這就要求繪畫的手法更為自由,保持變化,且不刻意,有著即興的偶發性,但又要有所控制,這又只能隨著已經生成出來的線條痕跡繼續展開,在隨意的不控制與節奏韻律的整體性之間,來塑造畫面。

那些花枝看起來是散開與斷開的,這又是畫家很好地利用了中國傳統「筆斷意不斷」的意趣,如果我們仔細觀看傳統花枝與竹幹的畫法,其實是斷開的,只是在整體及其節奏賦予中,在氣息的停頓轉折中,重新構成生動的整體。這在2012年巨幅作品《微風花草1209-絲路》上體現得最為明顯,帶有青綠中國色調的作品上,線條散散落落,傾斜而輕鬆,花蕊在塗寫的筆觸中綻露出不同的方向與風姿,整個畫面的花枝似乎一直處於搖盪與墜落之中,但傾斜的弧線與滴落的水線卻又穩住了整個畫面。畫家以其老練的筆法,以其成熟的穩重,以其顏色的天賦,畫出了此大師級的作品,這是一個藝術家走向爐火純青的開始,這個作品逼近了湯伯利的後期繪畫,只是更為柔婉詩意,更為具有東方情韻。

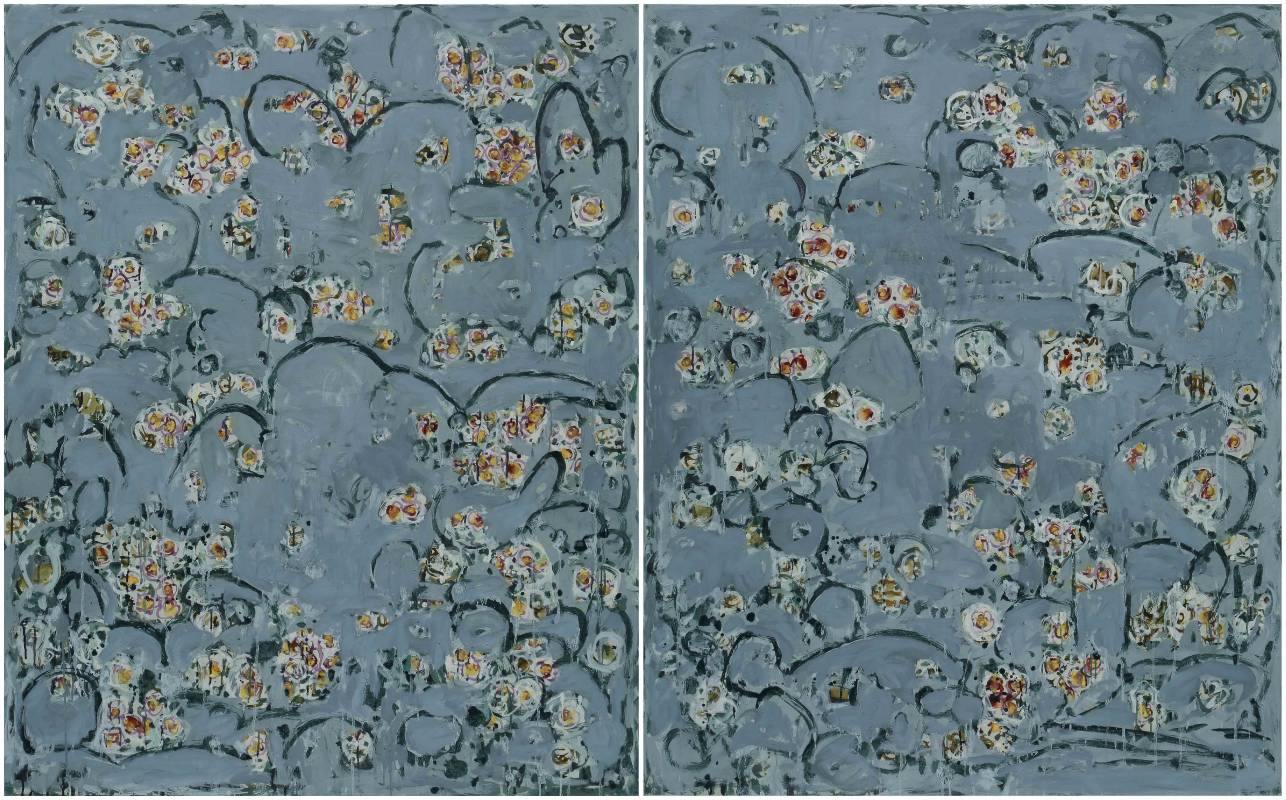

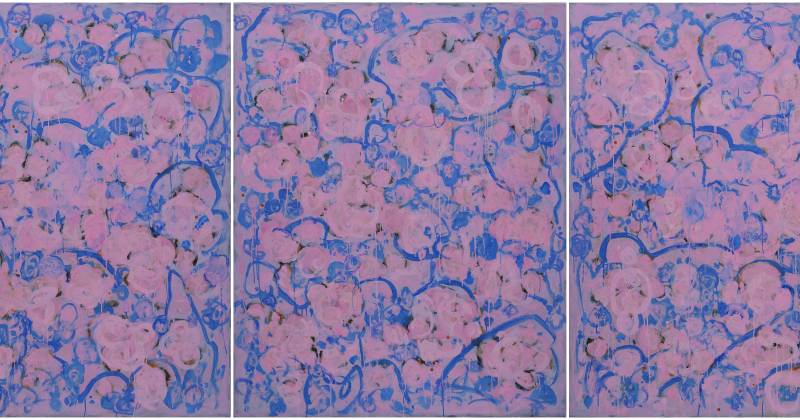

如此就形成了顏老師自己獨有的「繪畫句法」: 花枝與花蕊其實是可以分離的,是各自獨立的,花枝以其各種蜿蜒的弧度在畫面上形成基本構圖,如同抽象畫的構成;而花蕊則以其不同的顏色,在畫面形成閃爍的視點,如同一顆顆透明的水珠,閃爍出單純的色彩;在很多作品上,顏老師讓背景成為另一種單色抽象,而花蕊則跳出來,成為繁密相互觸發的視點,這些花蕊似乎在滾動,在滑動,相互之間在呼喚,看起來散落,但其實她們之間有著形態與色彩上的呼應關係。在繁密與疏離之間,畫面被編織起來,煥發出一種中國傳統特有的「織錦」之美,花枝與花朵的相互交織,讓畫面編織出一種繁複又明麗的圖像,形成「花團錦簇」 與「繁花似錦」的飽滿感,又有著裝飾的優美感,還有著抽象的視覺強度。花枝與花容,自成其態,畫面既有整體的渾然,又有細節的品味,這正是黃賓虹晚期追求的境界,局部線條抽象散落,整體渾然凝聚,其中隱含著無盡的生機,畫面一直處於生長之中,這是中國式繪畫所具有的自然性,這是抽象的自然化,也是抽象的詩意化,可以被反復地玩味,如同顏老師對於黃賓虹晚期花卉繪畫的無比鍾愛,襲其筆意,承其花令,花已非花,神卻更神。搖曳生姿而含蓄雋永,古意盎然而散碎零落,哀吟又不失生機,落寞而不沉淪。正是這不可消除的內在輕盈與生長的活力,讓中國繪畫在越來越電子視覺化的時代,找到了自己存在的尊嚴與美感。

一個對繪畫有貢獻的作品必然也打開「新的平面性」,顏老師對於平面的處理有著不同方式:2013-2014年早些的《微風花草》系列,借用莫內等人對於畫面內在空間層次的處理,以不同的顏色及其透明度來區分內在空間,隱含著倒影與明暗的光線變化,而且花蕊還有著石頭一般的堅實性,即,把柔軟的花朵畫出石頭的強度,以便在畫面上把視覺的強度體現出來,整個畫面就具有了另一種深度,看似近處的花蕊,但其實在閃爍中後退,形成星空一般的想像,好似「花朵的星叢」、「天空的容顏」,這是藝術家了不起的視覺發明。進入2015年之後,尤其是2017年的新作品,基本上都是滿幅繪畫,花蕊與花枝更為內在的融合,任憑蔓延的線條以純粹的節奏來塑造畫面,無論是花枝還是花蕊,都單憑點與線的節奏變化來完成畫面,在畫面上筆觸的節奏更為單純,更為明確,在覆蓋與跳出之間的來回變化富於韻律的美感,依此筆觸的單純韻律,畫面更為純粹化,好似純粹抽象的書寫,在弧度與跳躍之間,在生長與生澀之間,生氣與蒼涼之間,在抽象與意象之間,線條反復疊加,形成了疊韻之美,富有張力的情韻,可以閱讀出畫家當時的心緒,可以慢慢品味筆觸間隱含的徘徊與堅定,這也是人生心靈的圖景表達:人生苦短,花意無盡。

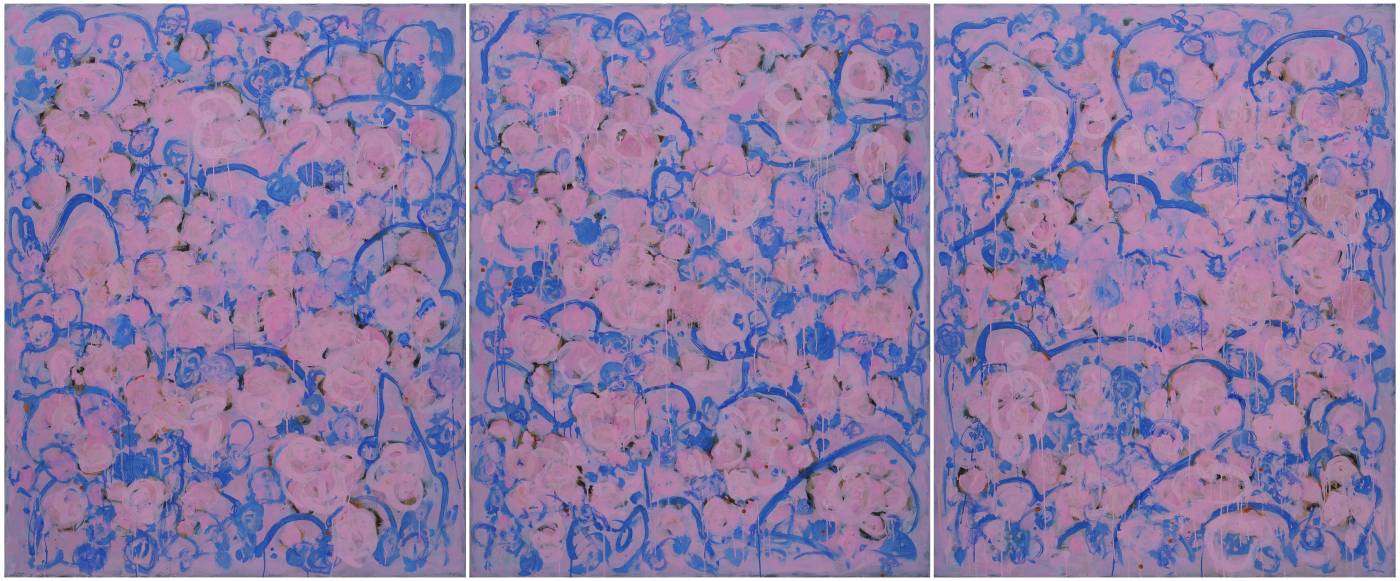

顏老師繪畫的色彩也異常獨特,看似單色,其實隱含其他豐富的顏色,而且大多是一種中國色,以自然的青綠為基本色調,一種內在的秀雅之氣就縈繞其間,就是一種瓷器的玉質感,顏老師試圖通過繪畫找尋古老中國的玉質虛薄透明感,還保留油畫特有的顏色燦爛,既有著線條的來回纏繞與擺蕩牽引,有著玉質感的厚實與沉穩,線條與花色二者完美疊印,這就是繪畫光暈(Aura)的再次君臨,比如《花草1751-次韻新絲路》三聯作或《花草1762-桃花黃花青花令》,還有雙連作《花草1761-如花沁玉操》,簡約又明麗,古雅又絢爛。這種古雅的氣息正是西方當代繪畫所不具備的,是藝術家的人文修養與自然的熱愛,酷愛古琴的顏老師,在運筆時悄然帶入自己對於古琴高逸的體會,那種超然與忘我的逸氣,被帶入到繪畫之中,這並非個體才氣的揮霍,而是自然雋永氣息的詩意流露。

尤其是進入2017年以來,畫家開始給自己的每一幅作品重新命名,當代繪畫不過是再一次的詩意命名,是杜象所言的「圖像的唯名論」。比如:《花草1709-紫花藍帶令》,《花草1710-灘頭紅蓼神化引》,《花草1716-草花御風商角意》,《花草1720-林深醉花引》,《花草1723-為綠消停吟》,《花草1724-大雪紅花聲聲慢》,《花草1751-次韻新絲路》,《花草1756-宋時明月萬花帖》,《花草1758-萬玉白花調》,《花草1759-萬玉藍花調》,以及:《花草1760-黃花層層黃花遮》,《花草1762 -桃花黃花青花令》。還有:《花草1763-午夜十二點零五分冬日後花園》,《花草1764 -和梅花三弄》。—我們是看到了什麼還是聽到了什麼?繪畫視覺向詩性聽覺的轉換給藝術帶來了什麼樣的影響?是彼此的激發還是彼此的遮蓋,我寧願相信是彼此無盡餘意的內心品味:雪花飄落的萬花帖,煙雨迷濛的黃花遮。酷愛古琴的畫家,沉浸于十數載的傾聽中,讓當代繪畫從古代詩詞的古意中汲取幽秘的汁液,讓當代無盡散落的虛無感重獲綿綿的生機。這些畫家自己琢磨出來的語句,或詞牌令的奇妙重組與發明,就是詩行,就是畫家自己的「折枝詩」,是內心的心曲。遙遠的古意再度迴響在畫面書寫的節奏之中,記憶的吟詠重塑著我們的凝視,這是生命救贖的秘密,每一個消逝的瞬間都被挽留在筆痕之中,如手觸古琴時的輕輕泛音,無盡的波瀾再次在我們心中起伏。

節奏引導著繪畫,節奏的內在變化也豐富了繪畫的張力。顏老師那些更為巨幅的作品,尤其是「三聯畫」的連綴結構,可以與西方祭壇畫對話,這就讓花草形態與色調的變化更為富有節奏,既有單幅作品的節奏,又有著三幅作品之間的細微差異與相互對應關係,是更為整體的節奏變化,可以更好地把觀看者帶入到繪畫之中,與花枝與花容一道呼吸,在其中尋覓,在其中迷醉,那是一個新的世界,一個不斷生長著的夢幻世界。

如此的繪畫乃是讓我們可以發現一種「新現代主義」(new modernism):因為西方的現當代藝術,在印象派之後,主要從概念先行與技術發明上展開藝術的創新,如果回到藝術本身,回到視覺的美感與形式上,就不僅僅是視覺與圖像的製作,而是在視覺與心感之間、在人心與自然之間、在自然與書寫之間,不斷尋找新的關聯!這正是以繪畫為志業的藝術家的任務,如此才可以讓繪畫獲得新的魅力。

通過顏貽成接受的繪畫,我們看到了中國繪畫的新方向,這就是在西方與中國現代藝術的開端上,在莫內對於自然形態的感受力與黃賓虹對於筆觸的韻化感二者之間找到了自己的結合點,在抽象與意象之間,讓畫布充滿了無盡生長的生命力,一種自由書寫的逸氣得以煥發,讓繪畫的魔力得以重現。

推薦展覽

view all看到藝術

【永恆入侵時間|蔡彥緯個展】Eternity Invading TimeSolo Exfibition of Yan-Wei Tsai

日期:2017-09-06 ~ 2017-10-06|台灣,台北市