山藝術文教基金會

【舉辦女人的香氣】

-

展期

日期:2014-10-05 ~ 2014-11-09

-

地點

駁二藝術特區 B7倉庫 (高雄市鼓山區蓬萊路99號)

-

女人的香氣

文∕胡永芬(本展策展人)

「女人的香氣」很容易讓人想起九零年代在台風靡一時的電影《女人香》,其實,這部我們所熟悉的片子則是改編自七零年代的義大利同名作品。「女性」在這部電影中,因為主角是位盲友所以甚至沒有形象,只能以香氣的形式存在。

在大多數的作品裡,女性往往是以被凝視的方式存在著,可是在這電影中卻又不僅僅是視覺上的凝視,從這個角度來看,這個主題為我們帶出了幾個思考:女性往往是這樣被展示、想像、論述、或欲望的,可是這種視覺上的感官如果被轉換到了聽覺或嗅覺,這種男性視覺上的本能或意圖,是否因為被轉換成為更原始而直覺的感官能力,而變得更加雄性?或者陰性?這個展覽四組藝術家的作品也是聚焦在女性圖像的主題來做呈現與發展,在面對這類的題目,同樣避不開上面提出的,關於女性形象或她的身體是如何被「陳述」與「被凝視」的大哉問。而這些創作者似乎都以正面迎對或擦邊球的方式,去面對這類的問題,並且各自提出一種陳述女性的方式。在他們的創作中,女性不再只是被凝視的客體,有時也作為與背景互相烘托或構成畫作主題的一部分,讓他們彼此互相碰撞,甚至化成符號與意義之間的辯證關係,這些表徵都跟傳統女性被陳列的方式有所不同,「女人的香氣」中的「香」字不一定是香味或代表真正的味道,但在這裡氛圍的聚攏與消散,似乎更先於視覺上的傳達。

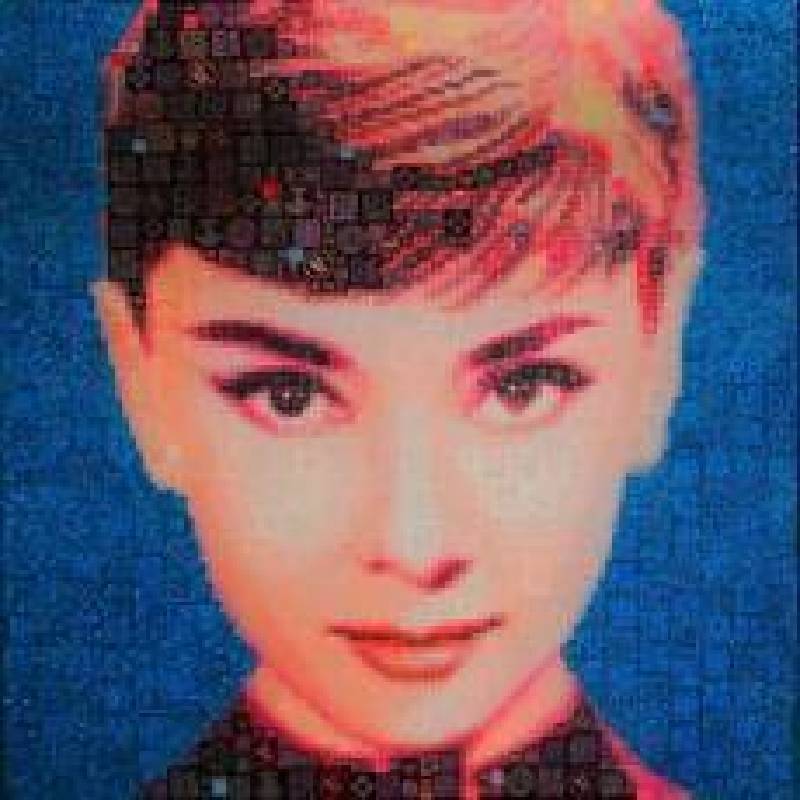

初看朱逸清與薛永軍的作品,會讓人起到兩個誤解,其一是如果不細心查看,很容易將他們的作品誤識為八、九零年代的政治波普時期的創作作品,其二則是有可能會第一眼誤以為他們的作品是電腦輸出製成的。以上皆不然,魔鬼就在細節裡,如果仔細端詳,可以發現,這些在政治波普時期常被引用的女神圖像,如瑪莉蓮夢露、奧黛莉赫本等,其實已經被「點陣化」,並且在每個點陣塊中被鑲嵌入從古到今、由中到西,象徵不同意義的文化符碼與中國方塊文字,這些符碼像中文的詩句方塊一般,在形音意上不斷翻轉、互相撞擊、抵銷增滅彼此,跟圖像呈現出一種對抗的氣質,這種處理在時間跟技巧上無疑是繁瑣而驚人的,但結果也同樣很令人滿意,他們找到了一個去呈現出一幅當代女性典範的表層與深層意義之間的矛盾、諷刺。

吳爭艷的作品與朱逸清、薛永軍二人的聯合作品,在某部份分享著相似的精神,就是裡頭的鑲嵌性。吳爭艷的作品特別喜愛在極富喧鬧性(甚至艷俗而情色)的紅、黃、藍、綠……類似傳統花布的配色中,鑲嵌入當代文化圖像。雖然同樣也挪用了一些西方迪斯尼的女性圖像,比如〈一個和一百個–白雪公主〉,然而吳爭艷作品的風格更接近中國,例如〈我的奧斯卡〉,利用西方的文化活動奧斯卡為背景,鑲嵌入中國典型的鄉村婦女形象,在電視前的勞動底層與他們的夢想,都在她的畫作中圓滿在一塊,一股濃厚的魔幻鄉土寫實––令人啼笑皆非卻又帶著一股暖暖的幽默––油然而生(很久沒有看到像〈花容失色〉那麼帶有喜感卻又不戲謔的作品了),在她的作品之中,鄉下女性的形象反而真實立體了起來,充滿了生命力與生活感,台語話講的「俗擱有力」,簡直要逼近一種美了,相較之下,西方女性的形象則變得虛假、扁平。

相較於其他三位藝術家,程勇作品散發出一股成熟、憂鬱、屬於現代主義風格的謎樣色彩。他作品中的女性形象,可說是一幅當代仕女圖般的圖像,無論在表情上、身材比例上、構圖上或者是背景的處理上,處處充滿了一股幾乎要超過寫實而滿溢出的荒涼、寂寞的幽遠氣息。而在表現形式上,程勇的作品也帶著濃濃的文學隱喻氣息,如在〈地脈〉或〈芭蕾〉這類平行俯瞰視角的作品中,各有一位蜷伏在地上的女性,〈地脈〉中的女性身穿白灰禮服,跟地面斑駁乾澀的石灰色地面彷彿要溶成一體,而身穿芭蕾舞裝的女性,趴躺在地面上,卻彷彿剛盛開完畢正要枯萎的花朵。在垂直立面的呈現上,〈奈何〉、〈解鈴.繫鈴〉、甚至是〈守宮〉,這幾件都在在暗喻著女性在當代社會中伴君如伴虎的生命處境,而在〈歷史的重量〉或〈我不知巴洛克〉中,每個動作的安排、每樣物件擺飾的象徵性更加強烈,顯現出謎樣的美學意涵。程勇筆下的女性,無不散發著訴說者的氛圍,對我們說出充滿魅力而又令人困惑的故事。

凌明棕的創作,可以說是同時具備吳爭艷、朱逸清與薛永軍兩組創作者的某些特徵,他的作品與朱、薛二人配搭乾隆皇帝蓋章題字的波普式作品風格比起來,內裡都隱含著一種政治性,或者說,容易於引發各種文化政治意識形態互相搏鬥的聯想;而在表現民間性的生命力上,特別是刻意凸顯出俗民社會的俗之力與美,凌明棕作品中所呈現的女性形象具備了與吳爭艷作品相似的能量,但少了他的憨氣喜感,卻多了幾分性感與流行的動漫風格。質言之,凌明棕的創作與其他藝術家最明顯的差別,在於他對於「台灣味」的呈現,是相當清晰的。綜觀他的作品,可說是女性形象在台灣網路鄉民社會中那百科全書式的陳列,角色扮演從女警、檳榔西施、貴婦名媛、護士、正妹、韓星、新娘、學生妹、老師等等,在呈現這些女性角色的形式上,一路發展而來也充滿了各式各樣的風格,有照相剪貼風格的、有塗鴉的、更有一些是公仔大頭貼造型,但有趣的是,這些充滿台味的女性圖像,跟烘托她們的背景之間,往往顯得有些荒漠感的格格不入,給我們帶來一種奇異的、無嗅無味的、疏離的冷感,彷彿在告訴我們:無可剝離的、真正的舞台其實是女人們背後的那些場景:警察局、立法院、公媽桌、檳榔攤、餐廳、廟宇、教室等等,以至於他熱鬧滾滾的景象其中的女性圖像,有些失魂似的眼神與表情,有些則似迎向鏡頭時空洞而制式的笑靨,這點很引人深思。女性在其中,作為主體或是物件,成為一種兼具著冷酷性與曖昧性的處理。

藝術文學創作中,最難的就是嗅覺的創作,退而求其次:描述嗅覺或用嗅覺的角度(而非視覺)來描述這個世界。視覺是平面的,立體只是錯覺,是大腦為了分清事物自行發展出的景深能力,只有嗅覺或許才真正稱得上是立體的。如果說男性是被視覺主宰的動物,女性大概就是可以透過散發各種味道,控制嗅覺的生物。那麼,有沒有視覺藝術成功以嗅覺角度成功描述女性的呢?我相信是有的,像歐基芙筆下的花朵,不同於傳統意義下浪漫的表徵,而是生殖的、情感的、生命力的表徵,她同時讓花朵跟女性的身影在性器官造型的花蕾隱喻下成為一體,帶出原始的刺激與想像,那衝擊毋寧是嗅覺而非視覺上的。正如同《香水》(德國作家派屈克•徐四金1985年發表的小說,於2006年被改編為同名電影)中的主人翁葛努乙所揭示的幾件重要的事情,香味在味道的巨流河上,只佔了一條很小的寬帶,能夠擁有領會全部嗅覺的人,自己可能是無色無味的。在我們透過藝術去追尋女性的過程中,認識她的味道,或是以味道去認識她,遠遠要比在視覺上佔有或擄獲她來得真誠、重要,這也是我們希望這些作品所能傳達出的訊息,以及在認識這些作品上,為我們提供另外一種的方法。