2015-12-28|撰文者:林冠妤

台灣名導侯孝賢的電影《紅氣球》的結尾,是小男孩西蒙和他的同學到奧賽美術館參觀。他們坐在一幅畫前,在老師的引領下,努力解讀畫作裡的訊息。作品中刻畫一名孩童在陽光下追逐紅氣球,金髮在陽光下閃耀,白裙隨風飄逸,遠方樹蔭下矗立一雙人影,雖未在暗處,卻像被打上聚光燈般明亮。

這幅《氣球》(Le Ballon)是菲立克斯‧瓦洛東(Félix Vallotton)的油畫代表作之一,描繪中產階級家庭的天倫之樂。構圖簡潔、用色大膽且對比強烈,讓畫面既活潑輕快又冷靜沉著。

畫面中結合兩種視角,其中,小孩的影子並未與腳底相連,顯示出他正騰空飛起,只能看見他的背影更造就一種從高空俯瞰的感覺,而後方的大人直挺挺地站著,卻是直視遠方才會看到的景象。這種併置視角的做法,讓大人和小孩明明處在同一個時空下,卻顯得咫尺天涯。

在畫《氣球》之前,瓦洛東買了一台柯達相機,他在拍照之後才依據照片完成這幅作品。相片形同現實與畫作之間的透明玻璃牆,提供瓦洛東一段距離,檢視必要的元素,並得以在作品中簡化現實,增添想像。

瑞士青年前往巴黎發展 替雜誌畫插圖譏諷時事

1865年,瓦洛東在瑞士的洛桑出生,17歲便前往巴黎鑽研藝術。他十分崇拜普桑、安格爾等畫家,因此時常流連於羅浮宮,臨摹這些大師的作品。

在一次沙龍展出中,瓦洛東的版畫被納比畫派的藝術家們相中,簡單的構圖以及大面積色塊的並置營造的裝飾感,使他受到青睞,並成為納比派的一員,進而開始替藝文期刊《白色評論》(la Revue Blanche)創作插圖,逐漸聲名遠播。

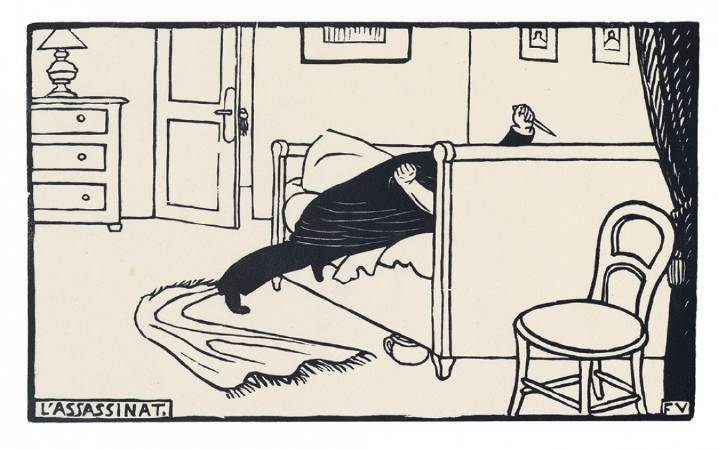

他的許多版畫作品都以新聞中的社會事件為主題,時而批判政治,時而著墨親密關係,時而則嘲諷中產階級的偽善。1893年的《謀殺》(L’Assassinat)就是他日復一日瀏覽報紙後所產出的作品。

在一方白淨的室內空間裡,黑色棉被顯得格外搶眼,而被單中探出一隻握緊的拳頭,似乎正在掙扎,床板上方的另一隻手則抓著匕首要往下刺。床板遮住了令人不快的血腥景象,但精簡的線條讓正在發生的事件一目瞭然,沉重的壓迫被詼諧地表達出來,就像在看報紙中的漫畫專欄。

一戰爆發 瓦洛東在作品中傾注對戰爭的恐懼

然而,迫於現實的經濟困難,原本對資產階級嗤之以鼻的瓦洛東,在34歲那年捨棄了工人階級的女友,和一名畫商的女兒結婚。這段瓦洛東稱為十分「明智的」婚姻,雖然讓他的一些知己感到不解,憤而與他絕交,卻也為他帶來豐厚的財源,能安心畫油畫,不需再依賴創作雜誌的插圖來取得收入。

因深愛法國,瓦洛東在1900年時正式入籍為法國人。一戰爆發後,他被法國政府以戰地畫家的名義派往前線,記錄這場工業革命後的新式戰爭。《凡爾登戰役》(Verdun)透露了瓦洛東對這場戰爭的恐懼:「畫家被這場現代化的戰爭所震懾,其中,那些機器和武器是那麼具有力量,以致人類完全無法控制它們。」

《凡爾登戰役》中杳無人跡,森林陷入火海,藍天在背景若影若現,白雲和黑色的煤氣自山谷湧出,紅、白、藍、黑四色的光束覆蓋整個畫面。畫家試圖將戰爭的力量以及帶來的災害具象化,線條柔軟的大地、樹木,更加凸顯了強而有力的人為射線。

「我希望能畫出徹底脫離自然的畫。我想將風景重新建構在影響我的情緒上,幾筆能喚起記憶的線條、一兩個精挑細選的細節,捨去對精確的時間或亮度的過分執著。」瓦洛東曾如此說道。素有「納比派的外來者(the foreign Nabi)」之稱的他,創作主題隨著人生際遇演變,這個稱號不只解釋了他的瑞士籍身分,也形容他像個漂泊的浪人,遊走於各種風格之中。

Félix Vallotton, (b) 1865.12.28 ~ (d) 1925.12.29

REACTIONS

0

0

0

0

0

熱門新聞

1

台中勤美術館隆重開幕!除了開幕首展之外,展館還有哪些亮點?

引頸企盼!ONE ART Taipei 2025 藝術台北新年登場 策展主題、亮點作品、展商名單一次公開

2024 年度新聞回顧:美術館於各地興起、機構人事新局與國際展覽的多元共振

巴黎聖母院浴火重生,五年修復完工盛大開放!揭開修復背後的全新發現

帝圖2024秋拍1229盛大登場,白雲堂舊藏張大千工筆紅葉靈禽圖、及溥心畬自用印專題重量領銜

睽違9年,70件草間彌生作品北師美術館盛大展出!重現經典之作《圓點的強迫妄想》

「小百科」來了!即日起駐館桃園兒美館 「新說小百科」邀請你帶著好奇心 踏上打開世界的旅程

御風破浪.榮光現,一段訴說著海軍建軍歷程的故事

從流動的身體性到風景、物觀的凝視-關於嘉美館《拾景剪影─林玉山的寫生與旅行》

藝術創意工作者如何融入永續概念實踐?視盟攜手臺師大舉辦國際論壇 激盪藝術ESG政策

站內推薦

猜你喜歡

view all焦點新聞

藝術評論

當代藝術美術館不可錯過的夏末派對! 「Live a Life — MOCA生活風格派對」 突破傳統花漾創意成年禮,跨界聯慶當代館18歲生日快樂

2019-08-30|撰文者:台北當代藝術館/非池中藝術網編輯整理3226