2015-07-02|撰文者:王士源

一首的哀婉情歌〈雨夜花〉,在日治時期開始傳唱,傳唱至今80年來,皇民化運動時被改唱〈榮譽的軍夫〉鼓勵台灣人從軍,如今在政治場合成為凝聚台灣主體意識的重要歌曲。這首歌,用相同的旋律,於不同的時間承載著不同的意義。

聲音、聲響、音樂,它牽動記憶、撩起情緒,也與歷史時代息息相關。

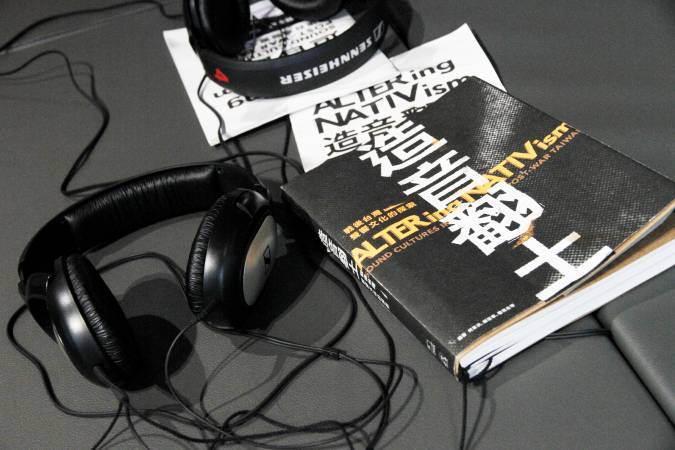

立方計劃空間2014年策畫的展覽「造音翻土:戰後台灣聲響文化的探索」,以台灣聲響文化做為憑藉,思考聲響於各時代所承載的政治氛圍,探索被淡忘社會經驗,今年於第13屆台新藝術獎中,拿下年度大獎。

這檔展覽,是「造音翻土」策劃團隊多年來,針對台灣聲響文化進行的田野調查與研究成果展示。調查對象突破音樂類型界線,涵蓋音樂、聲響與聲音藝術創作。策展人鄭慧華說明,他們希望由時代演進作為線索,來看這幾十年來台灣聲音文化經過怎樣的轉變,哪些被傳唱、哪些被壓抑、被排除。

所以他們梳理戰後戒嚴歌曲審查制度、政府推行的「淨化歌曲」、美國通俗音樂的影響、人們對聲音管制的挑戰與嘗試、噪音運動,以及解嚴後眾聲喧嘩與聲音藝術的文化脈絡。今年,在展覽基礎下,策劃團隊更邀集相關學者、作家、藝術家撰稿,出版《造音翻土:戰後台灣聲響文化的探索》專著。

從那些禁歌開始 到唱著自己的歌

1949年5月20日台灣全省戒嚴,直到1987年7月15日才解嚴,這38年又56天,是世界最久的戰時戒嚴,也是台灣政治控制最嚴密的日子。在蔣介石「一年準備,二年反攻,三年掃蕩,五年成功。」大前提下,這38年的歌曲,常被政治審查所框架。

當時曾被查禁的禁歌,緣由多樣,涉及敏感事件、「敗壞風俗」、幽怨哀傷、為匪宣傳的歌曲等等,都是被禁的理由。呂泉生〈杯底不可飼金魚〉涉及二二八事件被禁、〈熱情的沙漠〉裡一聲「啊~」被疑有性暗示也被禁、李泰祥的經典名曲〈橄欖樹〉也曾被禁,只因裡頭的兩句「不要問我從哪裡來,我的故鄉在遠方。」

在密不透風的歌曲管制下,美國電台的美國流行音樂,便成當時年輕人音樂養分,形成台灣70年代思想文化的重要背景。而戒嚴歌曲創作的禁錮,也讓台灣音樂知識分子思考起「台灣的音樂在哪裡?」。據此,許常惠、史惟亮兩位音樂教授發起民歌採集運動,錄音採集台灣民謠、原住民歌謠與傳統音樂。

在民歌採集運動裡,他們在屏東尋到了彈唱歌手陳達。陳達在日治時期便已走紅南台灣農村,他以一只月琴自彈自唱,被許常惠譽為「未經人工改造的遊吟詩人」。他到台北受訪、錄製專輯後,引起當時社會的廣大迴響,以一曲〈思想起〉,「思啊想啊起……」成為社會共同的記憶。

1978年,李雙澤對著演唱會下的觀眾們憤問「我們自己的歌在哪裡?」後,唱起〈補破網〉引起台下一片譁然,爾後帶動台灣校園民歌風潮。李雙澤「唱自己的歌」,主張要反映社會現實,但仍因處於戒嚴時代,觸及政治敏感議題的歌曲像是〈美麗島〉,一樣被禁。

反映社會議題的歌曲在戒嚴時被壓抑,到了解嚴之後音樂與政治結合才逐漸多了起來,「黑名單工作室」、「農村武裝青年」、「黑手那卡西」都成為推展議題的積極力量。

解嚴後的破立 噪音運動與聲音藝術

而在解嚴後,聲音創作者也開始思考「音樂是什麼?」,他們想要摧毀音樂,摧毀戒嚴時曾存在的音樂表演形式,在廢棄空間裡舉辦音樂活動,唱著不和諧的曲調、沒有旋律與節奏的音樂。

至今,在多年對聲音本質的思考下,「聲音」現也成為一種藝術媒介,是藝術創作的表現方式。他們回應聲音的歷史、開拓聲音藝術的疆界。

展場裡,藝術家鄧兆旻的作品《唱還是不唱?》,便將〈雨夜花〉這首曲子意義的更迭、相關的關鍵字,做成海報讓觀眾攜走,並在現場播放〈雨夜花〉前奏,讓觀眾重新思索這首歌曲的歷史敘事。

這段近70年,從聲音與文化交織出的面貌,便是「造音翻土」不斷想談的事情。策展人羅耀全說,他們用的方法就是從經歷過的流行音樂、曾留下的聲音,或是留下來的文件,來談這些曾在人們身上留下來的歷史痕跡,召喚出人們身上的共同記憶。

REFERENCE

【0】對話的開啟 第13屆台新藝術獎系列報導

【1】台新藝術獎大展 再詮釋與再分享

【2】造音翻土 屬於台灣近70年的聲音記憶

【3】被國家發展遷走的家 紅毛港遷村實錄

【4】不舒適的明日 棲居何以為詩?

【5】人人都是行者 人人都在《玄奘》

【6】林文中《長河》 身體是最長的一天

REACTIONS

0

0

0

0

0

熱門新聞

1

2025香港巴塞爾展會專題報導 :新生力量在數位化轉型與經濟趨緩交織下引領藝術市場新局

亞洲年度藝術盛事!編輯部直擊 2025 Art Basel HK香港巴塞爾藝術展,精選現場15件作品

臺南國家美術館籌備處正式揭牌,迎接「福爾摩沙時代」的百年藝術風華

編輯直擊香港藝術月:專題首發報導- Art Central 2025 VIP預展現場十大精選作品

「2025桃源國際藝術獎」得獎名單揭曉— 以藝術作為對「真實」的探問,展露具時代觀點的創作

引領當代繪畫思潮!第三屆「中國信託當代繪畫獎」6/1起徵件-總獎金200萬 關渡美術館展出 獲獎作品進駐中國信託

橫山書法藝術館「當下・朱振南書藝展」 新闢當下墨境 探尋傳統底蘊

【創藝.薈萃—2025桃園市美術家邀請展】展覽總評

桃李春風-2025桃園市美術家邀請展:近百件作品匯聚藝術薈萃,紛呈地方豐沛創作量能

「浪花空間」-2026國際藝術進駐計畫&學生進駐計畫徵件中,即日起至4/13受理申請

站內推薦

猜你喜歡

view all焦點新聞

當代藝術策展「瑪德蓮時刻—記憶與情感的技術」國際聯展PART II—從「物」探索人們的集體記憶與情感

2023-07-06|撰文者:財團法人陸府生活美學教育基金會、立方計劃空間 / 非池中藝術網編輯整理6885